IDS234 - Mise en place de la certification "AFAQ Service Biomédical" au CHU de Nîmes

Catégories

Les projets ou stages publiés auxquels vous accédez sont des rapports d'étudiants et doivent être pris comme tels. Il peuvent donc comporter des imperfections ou des imprécisions que tout lecteur doit admettre et donc supporter. Il ont été réalisés pendant les périodes de formation et constituent avant-tout des travaux de compilation bibliographique, d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées aux concepts, méthodes, outils et expériences sur les démarches qualité dans les organisations ou sur les technologies en santé.

Si, malgré nos précautions, vous avez des raisons de contester ce droit de diffusion libre, merci de nous en faire part (master@utc.fr), nous nous efforcerons d'y apporter une réponse rapide. L'objectif de la présentation des travaux sur le web est de permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi la qualité des échanges professionnels.

Nous ne faisons aucun usage commercial des travaux de projet ou de stage publiés, par conséquent les citations des informations et l'emploi des outils mis à disposition sont totalement libres. Dans ce cas, nous vous demandons de respecter les règles d'éthique en citant explicitement et complètement vos sources bibliographiques.

Bonne lecture...

Auteur

Contacts

- Emmanuel LAPORTE : manumarielaporte30@gmail.com

Citation

A rappeler pour tout usage : E. LAPORTE, « Mise en place de la certification "AFAQ Service Biomédical" au CHU de Nîmes », Université de Technologie de Compiègne (France), Master Ingénierie de la Santé, Mémoire de Stage, https://travaux.master.utc.fr/, réf n° IDS234, juillet 2024, https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids234/

Résumé

Le système de management de la qualité de référence le plus répandu est l’ISO 9001:2015, plus particulièrement au sein des sociétés privées avec qui les établissements de soins ont des contrats de partenariat [1].

Malheureusement, cet engouement vers une certification de nos services biomédicaux n’a que très peu abouti puisque à ce jour, moins de 10% d’entre eux possède l’ISO 9001.

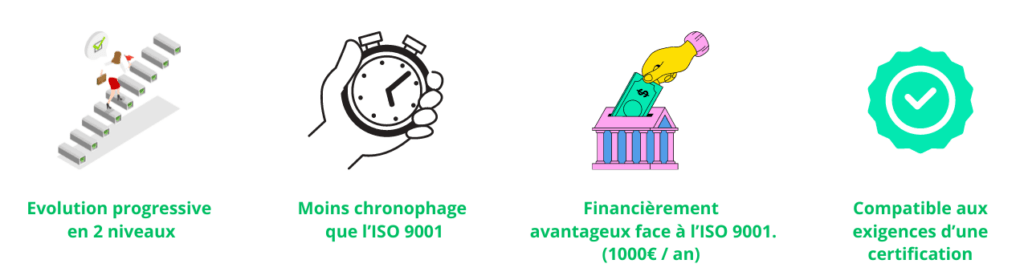

C'est donc dans ce cadre là qu’en 2023, les associations nationales que sont L’AFIB [2] et l’AAMB [3] sous l’impulsion de l’UTC et sous la coupe de l’AFNOR, ont mis à disposition un référentiel métier “AFAQ Service Biomédical” [4] qui se veut plus facilitant, moins chronophage et moins coûteux pour nos entités biomédicales, tout en étant compatible avec les exigences d’une certification.

Le service biomédical du CHU de Nîmes à rejoint en octobre 2022, la trentaine d’établissements de santé certifiés ISO 9001:2015 de notre territoire, dans son désir de recherche de l'excellence, celui-ci souhaite de plus, valider ce nouveau référentiel en identifiant les liens concomitants avec l’ISO 9001, objet de ce projet.

Abstract

The most widespread quality management system is ISO 9001:2015, particularly among private companies with which healthcare establishments have partnership contracts. Unfortunately, the drive towards certification of our biomedical services has had limited success, with less than 10% currently holding ISO 9001 certification.

It is within this context that in 2023, the national associations AFIB and AAMB, under the initiative of UTC and guided by AFNOR, introduced the "AFAQ Biomedical Service" professional reference framework. This framework aims to be more accessible, less time-consuming, and less costly for our biomedical entities while remaining compatible with certification requirements.

In October 2022, the biomedical service of the Nimes University Hospital (CHU de Nimes) joined the thirty or so healthcare establishments in our territory certified to ISO 9001:2015. In its pursuit of excellence, it also aims to validate this new framework by identifying its concurrent links with ISO 9001, which is the objective of this project.

Téléchargements

Mémoire complet :

Mise en place de la certification "AFAQ Service Biomédical" au CHU de Nîmes

Remerciements

Je tiens à exprimer ma gratitude à l’ensemble de l’entité biomédicale pour son engagement tout au long des cinq mois de ce projet.

Votre disponibilité et esprit de coopération dans l’élaboration des modes de preuves de ce nouveau référentiel ont été des éléments essentiels à la réussite de mes initiatives.

⦁ Je remercie particulièrement Mr Lemanach, pour son leadership et sa vision stratégique.

⦁ Me Meunier, pour sa précieuse contribution en tant que référente qualité et sa maîtrise de l’ISO 9001 :2015.

⦁ Mr Chaussende, pour ses conseils et sa disponibilité.

⦁ L’ensemble des techniciens biomédicaux pour leur collaboration dans mes enquêtes de terrain.

Votre soutien a permis de construire ce nouveau référentiel AFAQ Service Biomédical qui abonde vers l’innovation et l’amélioration continue, je suis convaincu que les résultats obtenus auront un impact durable sur la qualité des soins.

Merci pour votre contribution inestimable, m’impliquant dans des projets dignes d’un CHU, vous avez répondu grandement à mes attentes en m'intégrant dans une équipe d’ingénieurs méritante.

Glossaire

MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique

AFIB : Association Française des Ingénieurs Biomédicaux

AAMB : Association des Agents de Maintenance Biomédicale

DM : Dispositif médical

MACE : Méthode d’Analyse de la Criticité des dispositifs en Exploitation

AFNOR : Association Française de Normalisation

UTC : Université Technologique de Compiègne

ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé

HAS : Haute Autorité de Santé

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

MDP : Mode De Preuve

PDCA : Plan-Do-Check-Act.

SMQ : Système de Management de la Qualité

DQGR : Direction Qualité Gestion des Risques

PPI : Plan Pluriannuel d'Investissement

COPIL : Comité de Pilotage

MAD : Mise À Disposition

GMAO : Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur

OMP : Opération des Maintenances Programmées

GHT : Groupement Hospitalier Universitaire

CH : Centre Hospitalier

ARS : Agence Régionale de la Santé

MP : Maintenance Préventive

Introduction

Le système de management de la qualité (SMQ) [1] est devenu un pilier fondamental dans le domaine de la santé, assurant que les soins prodigués répondent aux plus hauts standards de sécurité, d'efficacité et de satisfaction des patients. Face à une réglementation de plus en plus stricte et à des attentes croissantes de la part des patients et des parties prenantes, les établissements de santé se voient dans l'obligation de mettre en place des systèmes robustes de gestion de la qualité.

L’adoption des normes internationales, notamment l’ISO 9001 :2015, offre une structure pour les établissements de santé, permettant de gérer et d’améliorer continuellement leurs processus. Cette norme est particulièrement pertinente pour le secteur médical, où la précision et la fiabilité sont essentielles. Elle aide à formaliser les procédures, à documenter les pratiques et à instaurer une culture de l'amélioration continue. Par conséquent, elle renforce la crédibilité des établissements de santé et accroît la confiance des patients.

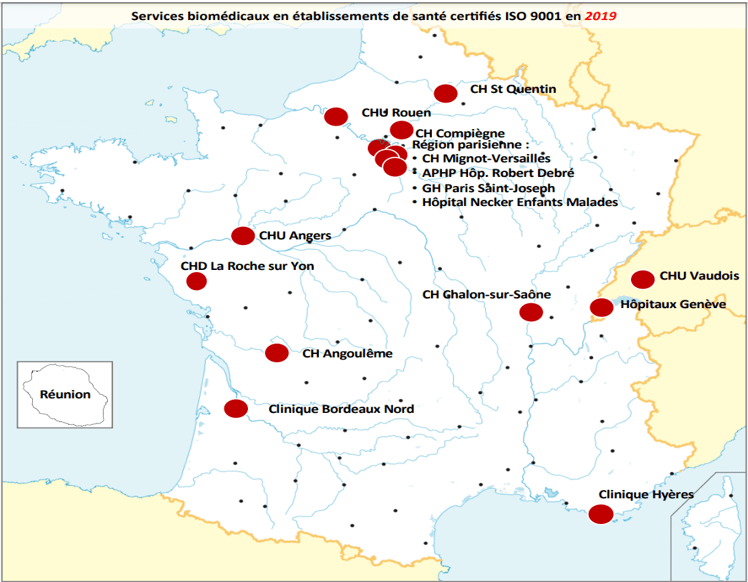

Pourtant, les entités biomédicales de notre pays ne se sont que très faiblement engagées dans un SMQ, puisque à ce jour nous ne comptons en France qu’une trentaine de services biomédicaux certifiés ISO 9001 en 25 ans [5]. La raison semble venir de l’opacité de cette norme et de la chronophagie que cela implique pour sa mise en place.

Forcé de constater que le référentiel ISO 9001 dans l’état n'apportent pas satisfaction, c’est alors que les associations françaises AFIB et AAMB [2, 3] avec le support de l’UTC et la validation de L’AFNOR, ont créé un nouveau référentiel métier en 2023, « AFAQ Service Biomédical » plus en phase avec l’organisation des services biomédicaux.

L’entité biomédicale du CHU de Nîmes, toutefois certifié ISO 9001 :15 en octobre 2022, souhaite dans sa quête de l'excellence, entamer une certification à ce nouveau référentiel. Ce rapport va donc présenter les articulations communes que présente ces deux systèmes de management de la qualité ainsi que les écarts et améliorations à apporter. Le but ultime du service biomédical de Nîmes, serait d’aboutir à une double certification lors d’un audit unique de l’AFNOR.

Chapitre 1 - Présentation de la structure d'accueil et de son environnement

1.1 GHT du Gard

Carémeau devient CHRU en 1971, il est l’un des 32 centres Hospitaliers Universitaires de France et le seul sur le territoire gardois.

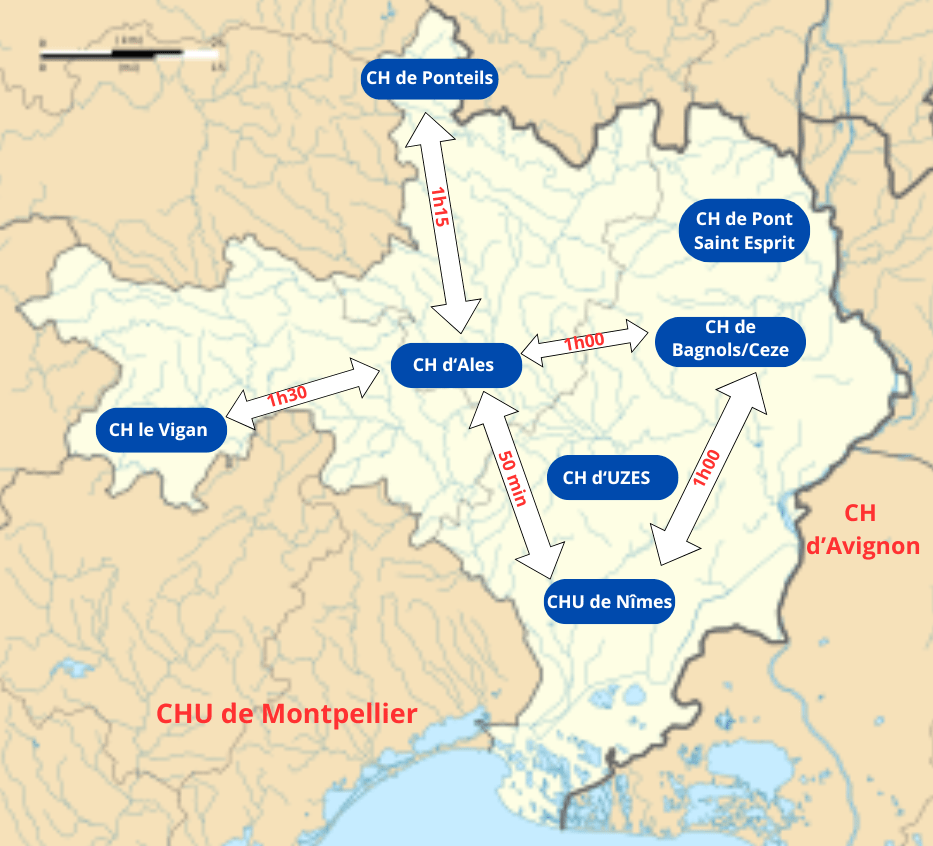

Il assure donc les missions de soins, de formations, de recherche et d’innovation, c’est donc dans ce cadre là que le CHRU de Nîmes conforte sa place d’établissement référent dans le dispositif régional de la Communauté Hospitalière de Territoire Cévennes-Gard-Camargue (Figure 1).

L’objectif de ce GHT est de permettre aux établissements partisans de mettre en place une stratégie commune et hiérarchisée sur la prise en charge du patient.

➣ Assurer une égalité d'accès aux soins de la population du bassin Gardois.

➣ Optimiser le mode de gestion en mettant en commun des fonctions ou la mise en place de transferts d’activités.

Le périmètre du GHT se défini entre :

La délégation de compétences obligatoires :

➣ Gestion commune d’un SIH.

➣ Gestion d’un département de l’information médicale.

➣ La fonction achat.

➣ Coordination des écoles de formation.

La délégation de compétences facultatives :

➣ Les équipes médicales communes

➣ Création de pôle inter établissement

➣ Mise en commun des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques (imagerie/biologie médicale)

La réalité du terrain montre quelques disparités par rapport au périmètre défini ci-dessus notamment sur la fonction achat avec un corps médical réticent au regroupement d’acquisition en commun de dispositifs médicaux qui altère leur influence sur le choix du candidat retenu.

La délégation de compétences facultatives ne fonctionne que très partiellement par l’obtention de vacations exercées par quelques médecins/chirurgiens sur les établissements périphériques du GHT.

Figure 1 : Cartographie de l’offre de soin sur le département du Gard (GHT 30) (source : auteur)

1.1.1 Chiffres clés du CHU en 2024

Les activités du CHRU sont implantées sur différents sites à Nîmes ainsi que dans le département.

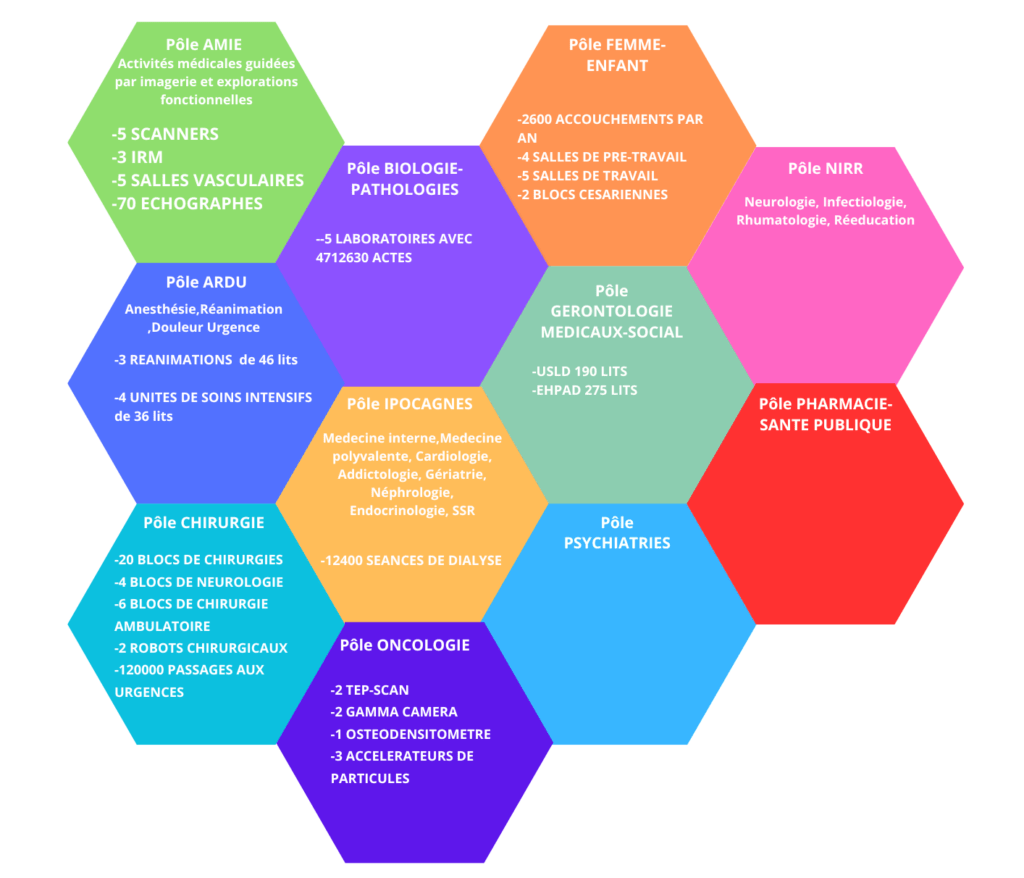

-L’hôpital universitaire de Carémeau, accueille l’essentiel du plateau technique (Figure 2), il est le siège de la direction générale.

-L’hôpital universitaire de réadaptation, de rééducation au Grau-du-Roi sur les secteurs locomotrices et neurologiques, de médecine de la nutrition, de diabétologie et d’addictologie.

-Les centres de gérontologie de Serre-Cavalier et Raymond Ruffi qui sont des établissements d'hébergement

-l’institut de formation aux métiers de la santé IFMS.

Figure 2 : Cartographie des pôles du CHRU de Nîmes (source : auteur)

Le CHRU de Nîmes à une capacité de 2083 lits.

22024 interventions chirurgicales dont 9499 sont réalisées en chirurgie ambulatoire en 2022. La durée moyenne de séjour en MCO est de 5.52 jours.

Les ressources humaines du CHRU.

Un total de 7200 agents au total, réparti en 1316 praticiens (55% séniors,19% internes, 26% Étudiants), puis 5879 personnels non médical (65% services de soins, 16% de personnels techniques et ouvriers,12% de personnels administratifs, 6% de médico-techniques, 1.3% de personnels éducatifs et sociaux).

1.2 Service Biomédical du CHU de Nîmes

Les services biomédicaux sont au cœur du management de la qualité au même titre que les services de soins, ils participent à la sécurité ainsi qu'à la continuité des soins à travers la gestion des équipements médicaux.

Acteurs privilégiés au sein des commissions de matériels médicaux, ils participent à l’élaboration du calendrier de renouvellement et d’investissement pluriannuel (sur une période de 3 ans au CHU).

A l’écoute de la veille technologique, les ingénieurs biomédicaux identifient et anticipent des innovations par secteurs d’activité.

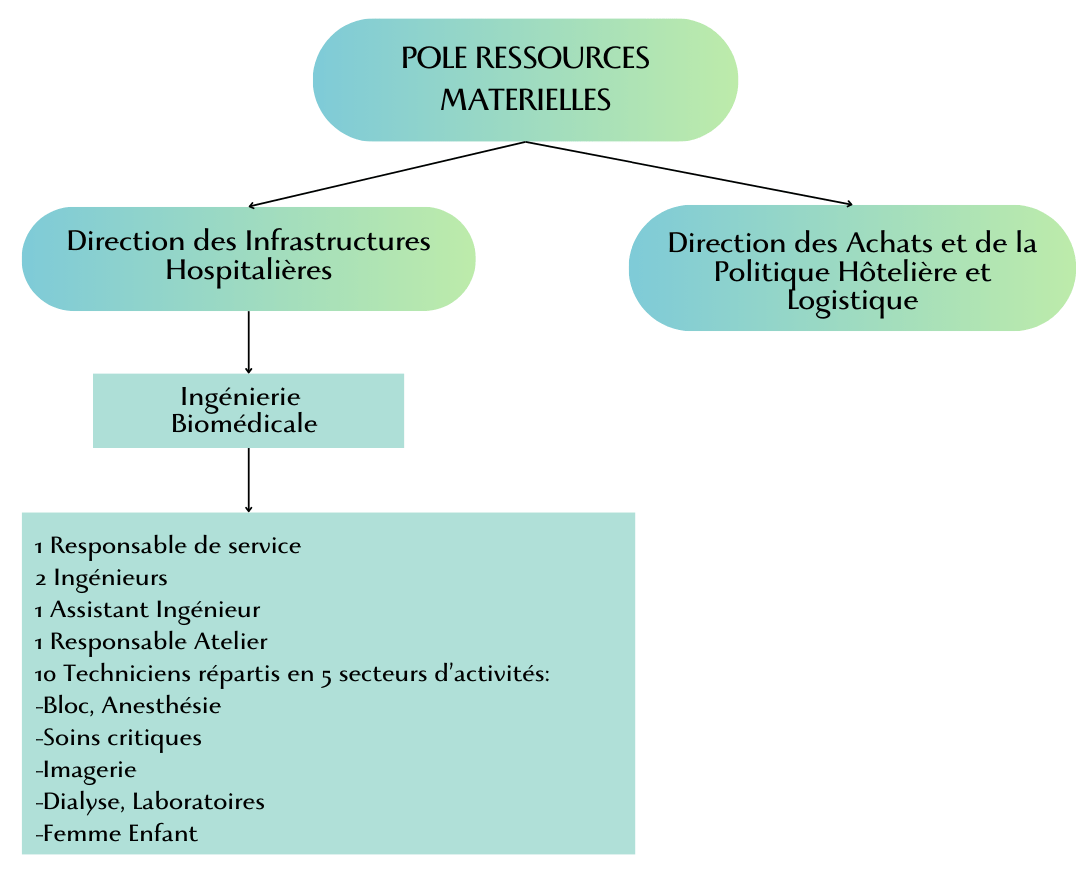

Dès l’acquisition, durant l’exploitation et jusqu’à sa réforme, l’entité biomédicale est acteur de l’offre de soin en maintenant un niveau de formation élevé auprès des utilisateurs sur l’ensemble des dispositifs médicaux mis à leur disposition (Figure 3).

Le 17 octobre 2022 le service biomédical du CHU de Nîmes a été certifié ISO 9001 :2015 pour les activités suivantes : Piloter les projets d’investissements biomédicaux en coordination avec la politique de l’établissement ; installer et suivre le cycle de vie des équipements jusqu'à leur réforme (Annexe 2).

1.2.1 Organigramme de l’entité biomédicale du CHU de Nîmes

Figure 3 : Organigramme de l’entité biomédicale du CHU de Nîmes (source : auteur)

1.2.2 Réglementation et missions du service biomédical

La maintenance des dispositifs médicaux en France est soumise à la réglementation européenne, en particulier au règlement relatif aux dispositifs médicaux (Règlement (UE) 2017/745). Ce règlement vise à harmoniser les exigences de sécurité et de performance des dispositifs médicaux à travers l'Union européenne.

Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux, il établit un cadre réglementaire complet visant à garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité des dispositifs médicaux commercialisés en Europe, tout en assurant un niveau élevé de protection pour les patients et les utilisateurs [6].

Décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001 le décret vise à garantir que les dispositifs médicaux utilisés dans les établissements de santé bénéficient d'une maintenance régulière et de contrôles qualité appropriés pour assurer leur bon fonctionnement et la sécurité des patients. Cela nécessite la mise en place de politiques et de procédures internes spécifiques pour superviser et coordonner ces activités au sein de l'établissement [7].

L'arrêté du 3 mars 2003 fixe la liste des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance, en se basant sur leur classification selon leur classe médicale. Voici une explication des différentes classes médicales et des exemples de dispositifs associés à chaque classe [8] :

- Classe I : Il s'agit de dispositifs ayant un faible degré de vulnérabilité. Ce sont des dispositifs considérés comme les moins risqués. Exemples :

- Instrumentation de bloc (pinces, ciseaux, etc.)

- Lits médicalisés

- Lèves-malades

- Classe IIa : Ces dispositifs présentent des risques potentiels modérés. Ils sont plus complexes que ceux de la classe I mais moins critiques que ceux des classes supérieures. Exemples :

- Les électrocardiographes (ECG)

- Tables d’opération

- Automates de laboratoire

- Classe IIb : Ces dispositifs présentent un risque élevé en cas de panne. Ce sont des dispositifs de suppléance fonctionnelle. Exemples :

- Défibrillateur/Moniteurs

- Respirateur

- Bistouris électriques

- Classe III : Il s'agit des dispositifs les plus critiques, présentant les plus grands risques en cas de dysfonctionnement. Exemples :

- Dispositifs implantables lié au système nerveux ou circulatoire

- Dispositifs implantables délivrant de l'énergie, comme les défibrillateurs implantés

L'obligation de maintenance porte sur les dispositifs des classes IIb et III, comme précisé dans l'arrêté. Cette obligation est généralement indiquée sur le dispositif lui-même ou dans sa documentation.

L’article L.5212-2 du Code de la santé publique impose aux professionnels de santé et aux utilisateurs de dispositifs médicaux l'obligation de notifier à l'ANSM tout incident grave lié à l'utilisation de ces dispositifs. Cela contribue à garantir la surveillance et la sécurité des dispositifs médicaux pour protéger la santé des patients et des utilisateurs.

1.2.3 Budget et périmètre d’intervention

L’entité biomédicale du CHU bénéficie de plusieurs comptes financiers pour englober la maintenance du parc des DM :

➢ 6066200 →compte pour l’acquisition de pièces détachées.

➢ 613152 →compte location.

➢ 6151621 →compte forfait maintenance tous risques P1 (Contrat de service).

➢ 6151622 →compte forfait maintenance préventive P2 (Contrat de service).

➢ 6151513 →compte entretien du matériel médical P3 (À l’attachement).

L’ensemble de ces comptes constitue un volume financier de l’ordre de 7 M€ annuel.

Le service biomédical de Nîmes gère près de 13200 équipements médicaux et bénéficie d’un budget d’investissement annuel d'environ 12 M€ (En 2024 un renouvellement important de dispositifs d’imagerie et radiothérapie va engendrer une dépense de plus de 17 M€).

L’ensemble des techniciens biomédicaux ont réalisé près de 11 000 interventions en 2023 dont 6000 en préventif et 5000 en correctif.

Le taux de réalisation de la maintenance préventive obligatoire (IIb et III) dépasse les 90%.

Chapitre 2-Mise en place de la Certification AFAQ Service biomédical

2.1 Contexte

Depuis 1997, les services biomédicaux hospitaliers s'appuient sur des normes et réglementations pour garantir la conformité des dispositifs médicaux aux normes de sécurité et de performance les plus élevées. Ces normes visent à assurer la qualité de la conception, de la fabrication et de l'exploitation des dispositifs médicaux, ainsi que la maintenance régulière de ces équipements. Cela vise à garantir la sécurité des patients et la qualité des soins dispensés par les professionnels de santé.

Il est impératif de respecter un ensemble de réglementations rigoureuses sur la qualité des dispositifs médicaux afin d'obtenir l'autorisation de les commercialiser. Les règlements européens 2017/745 [6] et 2017/746 [9] renforcent ces exigences en définissant les critères nécessaires pour obtenir le marquage CE pour ces dispositifs. De plus, les services biomédicaux sont directement concernés par les manuels de l’HAS, c’est dans ce cadre qu’en 2010 est introduit le critère 8K "Gestion des équipements biomédicaux", demandant d'évaluer plus particulièrement la criticité des dispositifs médicaux par des outils comme « MACE » qui engendre l’évaluation des procédures de maintenance des dispositifs médicaux, ce qui est crucial pour garantir la qualité des soins aux patients.

Outre l’aspect obligatoire d’application des décrets et arrêtés qui cadre l’activité des services biomédicaux, ceux-ci peuvent avoir recours à des référentiels ou normes volontaires pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de service.

-La norme NF S99-170 v2013 [10, 11], spécifique à la maintenance des dispositifs médicaux, définit le système de management de la qualité et la gestion des risques associés à l'exploitation de ces dispositifs.

-La norme NF S99-172 [12] permet l'identification des phénomènes dangereux et l'évaluation des risques inhérents à l'utilisation des dispositifs médicaux, d’estimer et de surveiller l'efficacité de cette maîtrise liée à l’exploitation de ces dispositifs.

Les normes métiers citées ci-dessus n’ont pas rencontré un engouement de la part des services biomédicaux qui se sont plutôt initié à la norme ISO 9001 beaucoup plus connue et diffusée dans le domaine du management de la qualité dans l’industrie notamment.

L'ISO 9001 versions 2015 [13] est largement reconnue comme la norme de référence en matière de système de management de la qualité. Elle offre une reconnaissance appréciée et respectée par de nombreux acteurs du domaine. Cette norme stimule les équipes à réfléchir sur les dysfonctionnements rencontrés, favorisant ainsi une démarche d'amélioration continue qui se traduit par un accroissement de la qualité perçue. De plus, elle est un gage de fiabilité auprès des fournisseurs qui sont eux même en grande partie certifiés ISO 9001 et auprès de qui les établissements de santé et les services biomédicaux ont une grande exigence réglementaire et normative.

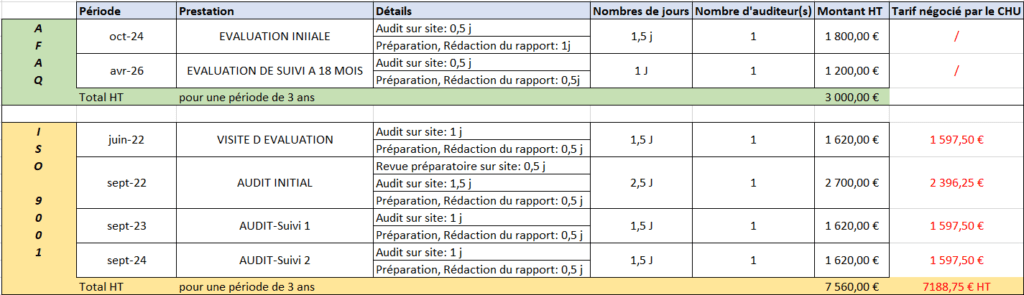

Depuis les 25 dernières années, le nombre d'hôpitaux certifiés a connu des fluctuations. Cependant, malgré les avantages qu'offre la norme ISO 9001, cette progression reste relativement modeste (Figure 4). En 2019, moins de 10 % des établissements de santé français étaient certifiés selon cette norme. Cette situation ne résulte pas d'un désintérêt des services hospitaliers pour les démarches qualité, mais plutôt des contraintes rencontrées dans le processus de certification. En effet, la norme est souvent perçue comme chronophage, nécessitant une allocation importante de ressources humaines. Une démarche de certification ISO 9001 requiert entre 0,5 et 1 personne à temps plein jusqu'à son obtention. De plus, le manque de leadership est identifié comme l'un des principaux obstacles à la certification, car il est essentiel que chaque acteur se sente impliqué et engagé dans le processus. Ces défis sont exacerbés par le coût financier associé, estimé à environ 2000 € par an, ainsi que par le manque de motivation des acteurs tout au long de leur démarche de certification. Par conséquent, ce cheminement semble actuellement réservé aux structures disposant de ressources adéquates, ce qui rend la certification de l'ensemble des services biomédicaux en France difficilement réalisable [14].

Figure 4 : Cartographie des services biomédicaux certifiés ISO 9001 recensés en 2019 (source : G. Farges)

Fort de ce constat, L'AFIB et l'AAMB, en collaboration avec l'AFNOR et l'UTC, ont initié une mobilisation collective dès 2018 pour instaurer un nouveau cadre de référence dans le domaine biomédical : la certification "AFAQ Service Biomédical", en parfaite adéquation avec la norme ISO 9001. Cette certification vise à démontrer qu'une organisation ou un établissement de santé a adopté une approche centrée sur le client tout en encourageant l'innovation. Elle contribue à accroître la productivité et la performance de chaque service biomédical, en découle une qualité perçue de la part des services de soins ainsi que de ses pairs [15].

2.1.1 Enjeux de la démarche qualité

Les deux associations nationales que sont l’AAMB et l’AFIB se devaient de réagir pour que les services biomédicaux Français adhèrent plus volontiers à une démarche qualité.

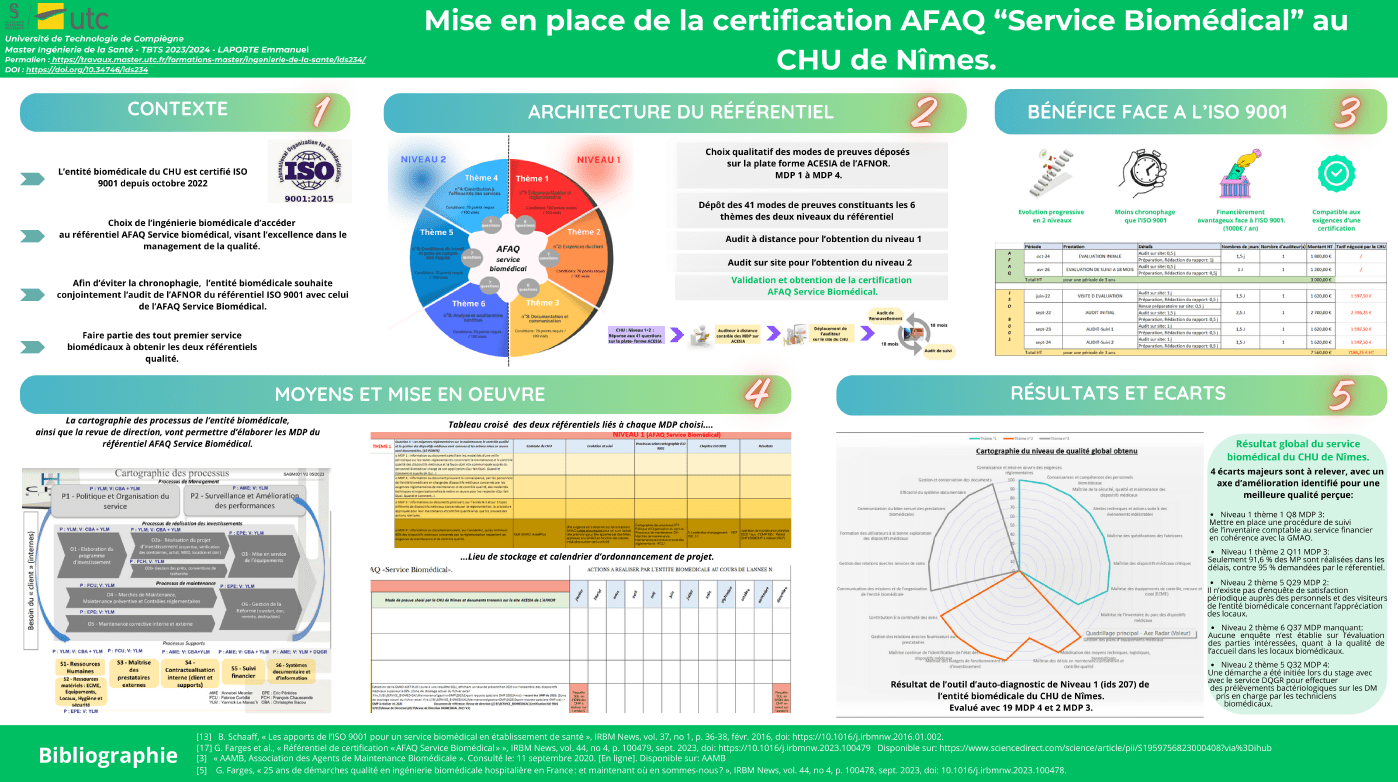

C’est donc en 2018, sous l’impulsion de l’UTC et sous la coupe de l’AFNOR qu’un nouveau référentiel biomédical compatible avec toutes les exigences d’une certification est élaboré (Figure 5).

Figure 5 : Bénéfices de la certification “AFAQ Service Biomédical” (source : auteur)

Ce nouveau référentiel vise à répondre à des critères de qualité pragmatiques, tout en étant facilement applicable dans un environnement réel au sein des services biomédicaux.

En effet, la certification “AFAQ Service Biomédical” a été développée par et pour les acteurs biomédicaux. Elle explicite les exigences attendues et réclame des modes de preuves familiers aux acteurs du terrain qui les utilisent quotidiennement.

Pour recueillir ces données, l'AFNOR héberge un processus dématérialisé sur sa plateforme de certification en ligne ACESIA, comprenant notamment une auto déclaration de conformité avec dépôt des preuves, l'accès à un rapport d’évaluation suite au contrôle à distance par l’auditeur, puis l'accès à un rapport d'audit, résumant les conclusions de l'auditeur postérieurement à sa visite sur site, de ses entretiens auprès de l’entité biomédicale, avec ses analyses des pratiques relevées [16].

C’est donc en février 2022, après une interruption de 2 ans des travaux de réflexion suite à la crise COVID, qu’une première version du référentiel est proposée et testée auprès de 4 établissements pilotes en France.

-l’AAMB : Choisi les sites de Saint Omer & Chalon sur Saône (certifié ISO 9001)

-l’AFIB : Choisi les sites d’Arras & le CHU d’Anger (certifié ISO 9001)

Nous voyons que parmi les 4 sites pilotes choisis, 2 d’entre eux possèdent déjà la certification ISO 9001 (référence normative des systèmes de management de la qualité).

Il ne faut donc pas positionner ce nouveau référentiel comme un concurrent de l’ISO 9001 mais davantage comme une alternative plus abordable à l’initiation d’une démarche qualité pour les services biomédicaux qui n’en sont pas pourvus.

L’expérience des 2 établissements déjà certifiés, est le garant d’une cohérence entre les exigences des deux certifications.

Pendant près d’un an, cette première version du référentiel est testée, des ajustements sont apportés au référentiel par des retours d’expérience des sites pilotes évaluateurs.

Une première restitution est présentée en fin d’année 2022 lors des congrès nationaux de l’AAMB et de l’AFIB en présence de l’AFNOR.

A compter de mars 2023, la deuxième version du référentiel voit le jour, validée par l’ensemble des acteurs. Ainsi améliorée, cette version définitive formalisée devient applicable à toutes les entités biomédicales nationale et internationale.

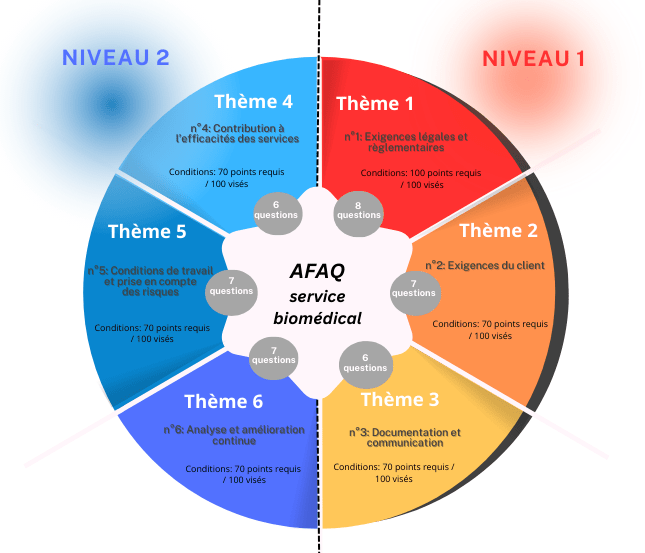

Indépendamment, chaque service biomédical à la possibilité en fonction de son aboutissement dans une démarche de management de la qualité, de choisir dans le référentiel une progression en deux niveaux, ce qui permet de limiter la chronophagie.

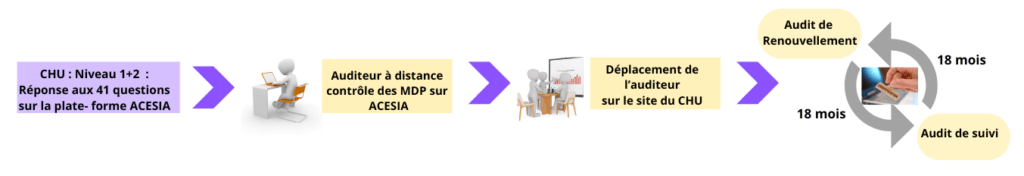

L’accès à la plateforme ACESIA, octroyé par l'AFNOR, est conditionné à la validation du devis selon le niveau de certification visé. Dans cette optique, tous les éléments de preuve seront téléchargés sur cette plateforme web à un rythme adapté à la charge de travail des services biomédicaux. Un délai initial de 18 mois, renouvelable une fois, est accordé pour atteindre le niveau 1+2. Par la suite, après le contrôle à distance et l'audit initial, un seul audit de surveillance est prévu, suivi alternativement d'un audit de renouvellement tous les 18 mois sur site [5, 16] (Figure 6).

Figure 6 : Process de certification choisi par le CHU (source : auteur)

➣ Avantageux financièrement face à l’ISO 9001 : 2015 (Figure 7).

Figure 7 : Comparatif financier entre les deux référentiels (source : auteur)

En effet le coût d'environ 2000 €/an pour conserver l’ISO 9001 est un frein à son déploiement. Il était primordial qu’un accord entre les instigateurs du projet “AFAQ Service Biomédical” soit favorable financièrement. L’AFNOR a donc consenti à un tarif plus modéré :

500 € pour le niveau 1 avec le contrôle à distance.

1800 € pour le niveau 1+2 avec le contrôle à distance suivi de l’audit initial sur site.

1200 € tous les 18 mois pour l’audit de suivi.

- Au même titre que l’ISO 9001 : 2015 le référentiel AFAQ Service Biomédical est totalement en adéquation avec les exigences d’une certification pour une reconnaissance officielle [13, 15].

Les modes de preuves exigées répondent aux processus de pilotage d’une organisation de management de la qualité.

2.1.2 Architecture du référentiel « AFAQ service biomédical »

Le référentiel AFAQ service biomédical est constitué de 2 niveaux, abordable de façon simultané ou bien de façon graduelle (niveau 1 puis 2, Figure 8).

Figure 8 : Architecture du référentiel “AFAQ service biomédical” (source : auteur d'après 5)

En effet, suite à la signature du devis, le délai permis par l’AFNOR pour atteindre la certification est de 18 mois, renouvelable 1 fois, sans quoi, tout le processus est à recommencer.

Cela laisse donc aux services biomédicaux le temps de s’organiser sans trop impacter leur quotidien.

Le Niveau 1 :

Celui-ci est constitué de 21 questions au total, répartis-en 3 thèmes distincts.

Chacun d’entre eux comporte 6 à 8 questions.

L’évaluation de ce 1er niveau qui explore l’aspect réglementaire se fait exclusivement à distance par un auditeur AFNOR et à la suite du dépôt des preuves documentées sur la plate-forme web officielle ACESIA.

L’auditeur émet un rapport d’évaluation suite à l’auto déclaration du service biomédical, un certain nombre de remarques et d'améliorations peuvent être évoquées lors de cette restitution.

Si le rapport d’évaluation confirme l’acceptabilité du niveau 1, alors l’AFNOR attribut au service biomédical concerné une « Attestation Niveau 1 ».

Cette attestation ouvre la voie au niveau 2 qui mène à la certification officielle.

Le Niveau 2 :

Constitué de 20 questions, divisé là aussi en 3 thèmes de 6 à 8 questions, celui-ci s’attarde plus particulièrement sur l'efficacité du service biomédical évalué.

De la même façon, les modes de preuves sont déposés sur la plate-forme ACESIA.

Suite au contrôle à distance, un audit sur site est programmé sur une période d’une demi-journée, ce qui permettra à l’auditeur AFNOR de vérifier la véracité de l’ensemble des 41 modes de preuve précédemment déposés par le service biomédical.

La rédaction d’un rapport d’audit est ensuite accessible sur le site ACESIA de l’AFNOR qui définit la validation au référentiel.

En cas de réussite, Le service biomédical aura l’autorisation d’apposer le logo officiel « AFAQ Service Biomédical » sur l’ensemble des documents et correspondances de l’entité biomédicale.

Conditions :

Les investigateurs de ce référentiel, on définit un nombre de points 10, 15 ou bien 20 au regard des exigences des 41 questions.

La somme totale à l’ensemble des questions de chaque thème vaut 100 points. Le thème n°1 qui porte sur les exigences légales et réglementaires, exige une validité aux 8 questions du thème.

Les thèmes 2 à 6, n'exigent pour leur part qu’un total de 70 points requis sur les 100 visés pour être validés (Figure 7).

2.2 Moyens et outils à disposition

Le service biomédical du CHU de Nîmes est certifié ISO 9001 depuis octobre 2022, le choix d’être certifié également sur le nouveau référentiel “AFAQ Service Biomédical” Amène une qualité perçue d'excellence auprès de toute la communauté biomédicale et bien évidemment de l’ensemble des services de soins au bénéfice du patient.

Dans ce cadre là, l’ingénierie biomédicale de l’établissement a opté sur un engagement du niveau 1+2 et tente directement la validation des 6 thèmes avec ses 41 questions.

Le CHU de Nîmes ambitionne l’obtention de la certification “AFAQ Service Biomédical” dès le mois d’octobre 2024, suite à la visite sur site de l’auditeur AFNOR.

En effet, la date d’octobre 2024 n’est pas anodine, puisque cela correspond à la date anniversaire de l’audit de renouvellement de l’ISO 9001 du service biomédical du CHU. Le but est donc clairement d’optimiser le temps de ressources humaines de l’entité biomédicale, avec un audit simultané sur les deux référentiels qualité.

Avant toute chose, il est primordial de tracer une feuille de route qui permettra de guider la réflexion nécessaire à la préparation des modes de preuves que demande ce nouveau référentiel, identifier tous les acteurs, leurs besoins puis rassembler l’ensemble des données d’entrées en s’appuyant sur les ressources internes pour atteindre le livrable.

Pour structurer cette démarche, les outils tels que la planification dynamique stratégique et la cartographie des processus sont particulièrement utiles.

Planification Dynamique Stratégique

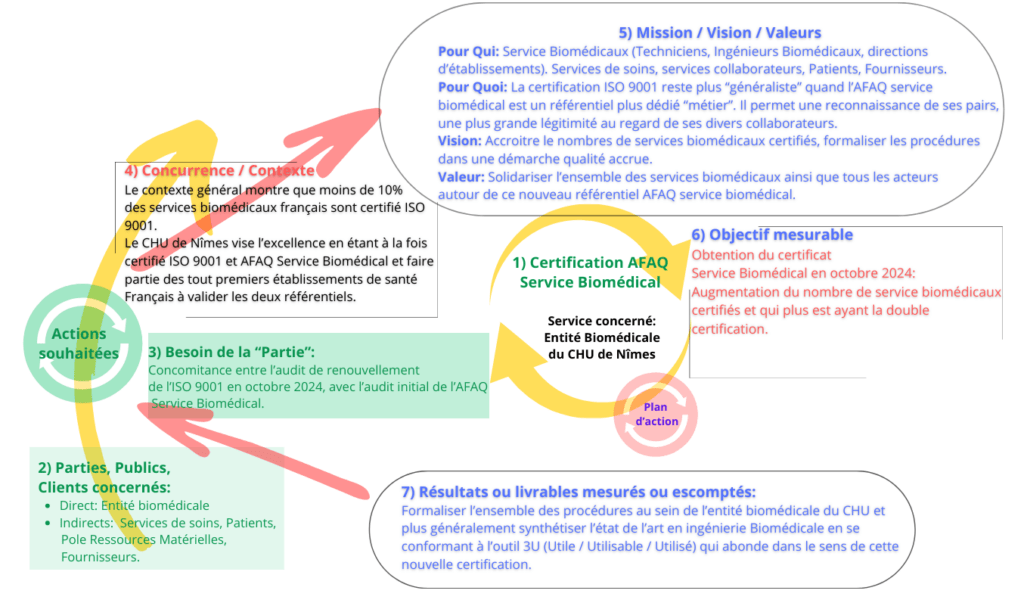

Cet outil de planification reste flexible pour s’adapter aux défis rencontrés et aux changements en cours de route dans l’organisation des projets à réaliser (Figure 9).

Figure 9 : Planification dynamique stratégique du projet (source : auteur)

Il conjugue des éléments stratégiques plus traditionnels avec une adaptabilité et une réactivité en réponse aux évolutions ou fluctuations de l’environnement que ce soit en termes de réglementation, de technologie ou de marché concurrentiel.

Cet outil pose un cadre autour de l’entité biomédicale du CHU de Nîmes et permet notamment :

➢ D’insuffler une signification aux actions quotidiennes des intervenants.

➢ D’ajuster la mission pour s'aligner sur les évolutions des besoins et du contexte.

➢ D’assurer la pérennité de l'organisation en servant efficacement ses parties prenantes.

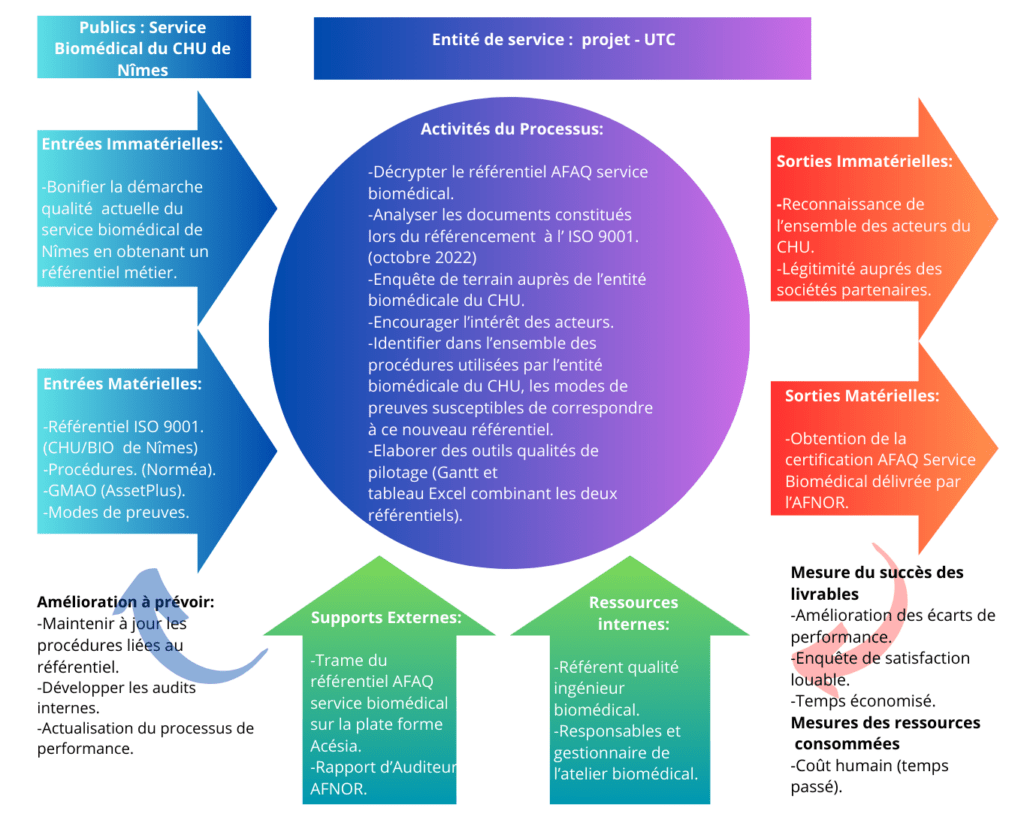

Cartographie des processus

Cet outil en revanche constitue une représentation graphique détaillée des diverses étapes et activités corrélées entre elles dans l’élaboration de l’organisation de l’entité biomédicale pour atteindre son objectif.

Il permet la visualisation des flux d’informations et l’interdépendance avec les parties prenantes (Figure 10).

Figure 10 : Cartographie des processus du projet (source : auteur)

Cette cartographie identifie les entrées et les sorties des étapes du processus ainsi que les acteurs qui y sont associées.

Cette représentation facilite la communication, la compréhension des processus, ce qui permet d’identifier les inefficacités et donc d’améliorer son efficience et la qualité perçue de l’activité de l’entité du service biomédical.

La cartographie des processus est l’outil élémentaire dans le management de l’assurance qualité que l’on retrouve dans tous les référentiels qualités comme l’ISO 9001, c’est donc tout naturel d’exploiter celui-ci dans la démarche de la certification “AFAQ Service Biomédical.”

2.2.1 Méthode et mise en œuvre

L’entité biomédicale du CHU de Nîmes étant certifié ISO 9001 :2015, celle-ci s’intègre totalement dans une démarche de management de la qualité [13].

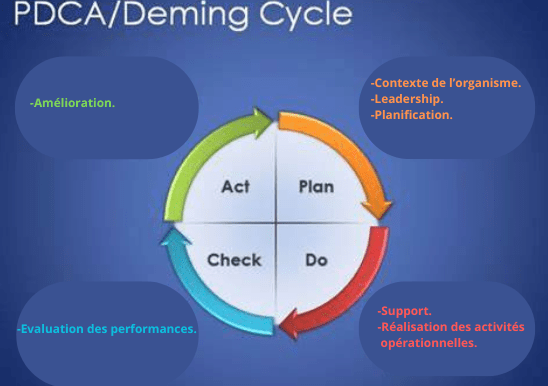

Elle répond donc aux 7 principes du management de la qualité ISO que l’on peut identifier dans un PDCA (Figure 11).

Figure 11 : PDCA-Cycle intégré dans la norme ISO 9001 :2015 (source auteur)

-Contexte de l’organisme : L'entité biomédicale doit identifier les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa mission et sa stratégie, et qui ont une incidence sur sa capacité à atteindre les résultats attendus de son système de management de la qualité. Il est essentiel que l'entité surveille et révise régulièrement les informations relatives à ces enjeux externes et internes.

Ces enjeux peuvent inclure des facteurs positifs et négatifs, ainsi que des conditions à prendre en compte. La compréhension du contexte externe peut être facilitée par la prise en compte des enjeux découlant de l'environnement juridique, technologique, concurrentiel, Commercial, culturel, social et économique, à l'échelle internationale, nationale, régionale ou locale.

De même, la compréhension du contexte interne peut être améliorée en tenant compte des enjeux liés aux valeurs, à la culture, aux connaissances et à la performance de l’entité biomédicale.

Le service biomédical doit identifier :

➣ les facteurs qui peuvent influencer sa capacité à fournir régulièrement des produits et services conformes aux attentes des clients et aux lois en vigueur. Ceci est essentiel pour maintenir la qualité et respecter les obligations légales.

➣Les parties intéressées pertinentes impliquées dans les activités de l'entité biomédicale.

➣ Leurs exigences peuvent concerner la qualité, la sécurité, la conformité réglementaire, etc. L'organisme doit surveiller et réviser régulièrement les informations sur ces parties intéressées et leurs exigences pour s'adapter efficacement et améliorer la satisfaction des parties prenantes.

-Leadership : La direction doit faire preuve de leadership et d'engagement envers le système de management de la qualité.

-Planification : Les mesures prises en réponse aux risques et aux opportunités doivent être appropriées à leur potentiel d'impact sur la conformité des produits et des services.

-Support : Le biomédical doit identifier et maintenir les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre ses processus et assurer la conformité de ses produits et services. Il doit s'assurer que ces connaissances sont actualisées et disponibles en permanence, en anticipant les changements et en cherchant à acquérir de nouvelles connaissances au besoin. Ces connaissances proviennent de sources internes, telles que l'expérience pratique et les améliorations des processus, ainsi que de sources externes, comme les normes et les retours d'expérience des clients et des fournisseurs.

-Réalisation des activités opérationnelles : L'entité biomédicale doit identifier et contrôler les éléments de sortie non conformes pour éviter toute utilisation ou fourniture accidentelle, en prenant des mesures adaptées en fonction de la nature et de l'impact de la non-conformité. Cette démarche doit également s'appliquer aux produits et services non conformes détectés après leur livraison ou pendant ou après la prestation de services.

-Evaluation de la performance : Le service biomédical doit examiner et évaluer les données et informations pertinentes collectées lors de la surveillance et des mesures, en pouvant recourir à des techniques statistiques pour analyser ces données.

-Amélioration : Le domaine biomédical doit identifier et saisir les opportunités d'amélioration pour répondre aux attentes des clients et augmenter leur satisfaction. Cela Implique l'amélioration des produits et services, la correction ou la prévention des problèmes, et l'amélioration globale du système de gestion de la qualité.

Méthode

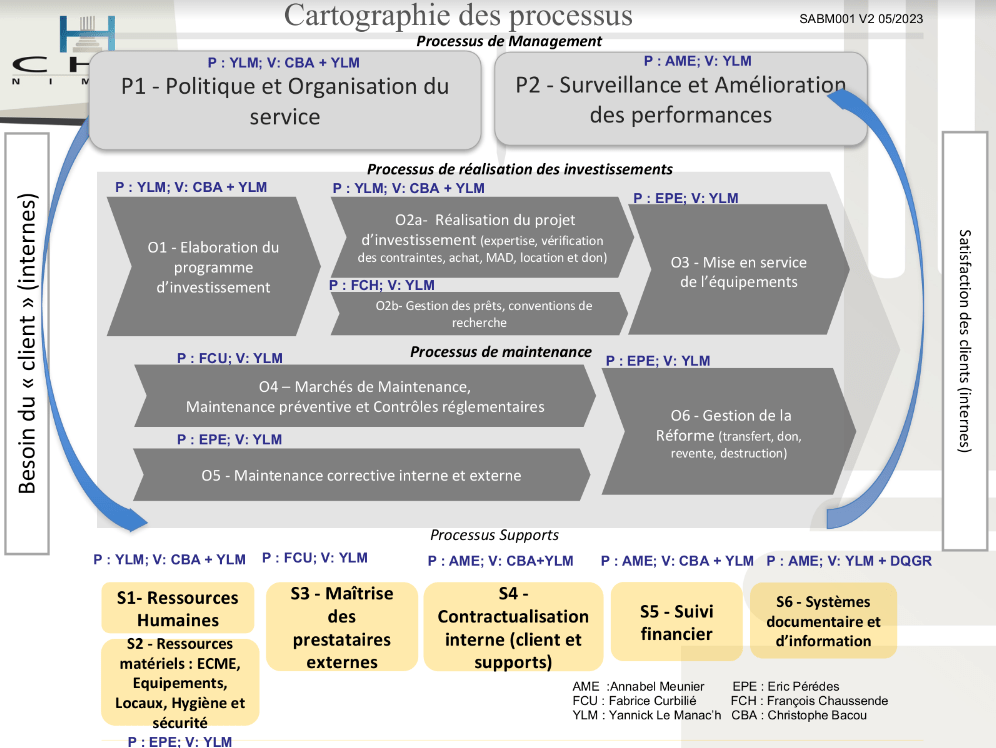

Fort de son expérience et de leur certification ISO 9001 :2015, l’entité biomédicale du CHU de Nîmes a formalisé sa vision globale de son organisation en établissant sa cartographie des processus (Figure 12).

Figure 12 : Cartographie des processus issue de la revue de direction 2023 de l’entité biomédicale du CHU de Nîmes (source : service biomédical du CHU de Nîmes)

Il y figure bien les flux d’informations ainsi que les interactions entre les différents acteurs du processus, que ce soit au sein de l’entité biomédicale mais aussi auprès des services supports. Toutes les procédures mises en place dans ce cadre-là, vont donc permettre d’étayer les modes de preuve des 41 questions émanant du référentiel AFAQ “service biomédical”.

Ces procédures sont toutes accessibles par l’ensemble de l’entité biomédicale du CHU sur un répertoire commun se trouvant sur un serveur partagé B.

La décomposition de cette cartographie fait apparaître :

Le Processus de Management :

P1- la politique et l’organisation du service qui a pour objet la mise en œuvre de la politique qualité et ses orientations aux bénéfices des patients.

-Définir l’organisation et le pilotage du service, assurer la communication interne.

-Analyser puis synthétiser les données issues du SMQ dans le cadre de la Revue de Direction.

-Mettre en œuvre et maintenir à jour la gestion des risques et des opportunités définies au sein de l’entité Biomédicale.

-Assurer une communication externe du service biomédical.

P2- Surveillance et amélioration des performances par la contractualisation de modalités opérationnelles écrites et enregistrées en documents qualité à la DQGR et accessible via le logiciel NORMEA.

-La revue de direction sur le bilan des indicateurs du SMQ.

-Le compte rendu des réunions de service et opérationnelle.

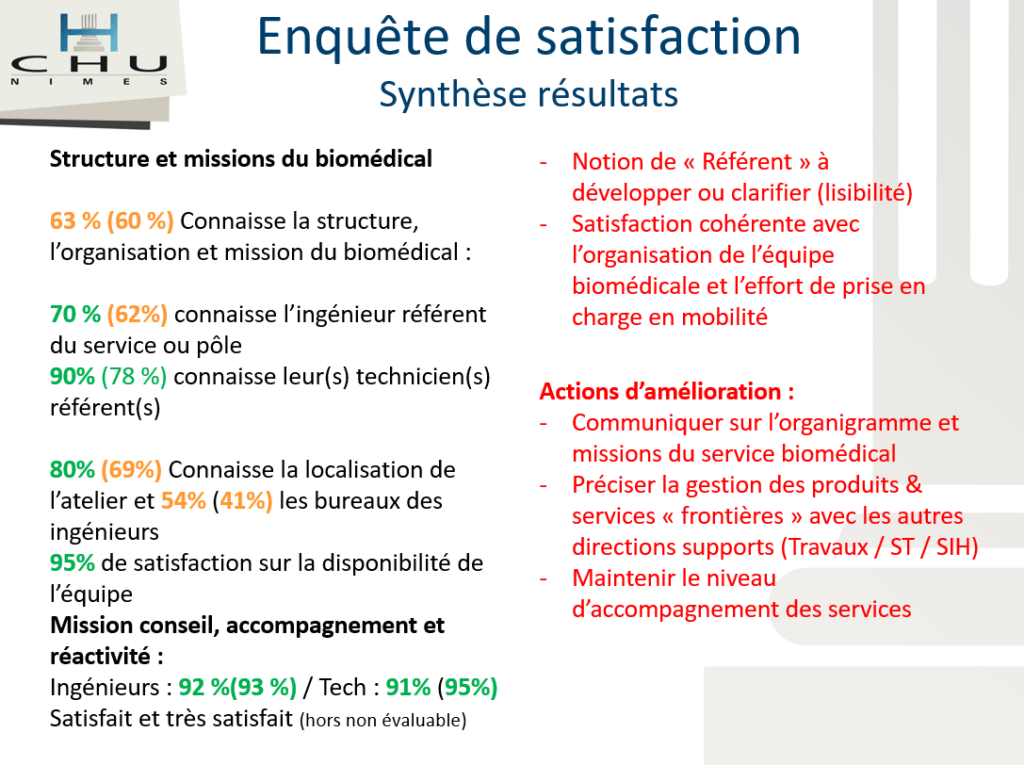

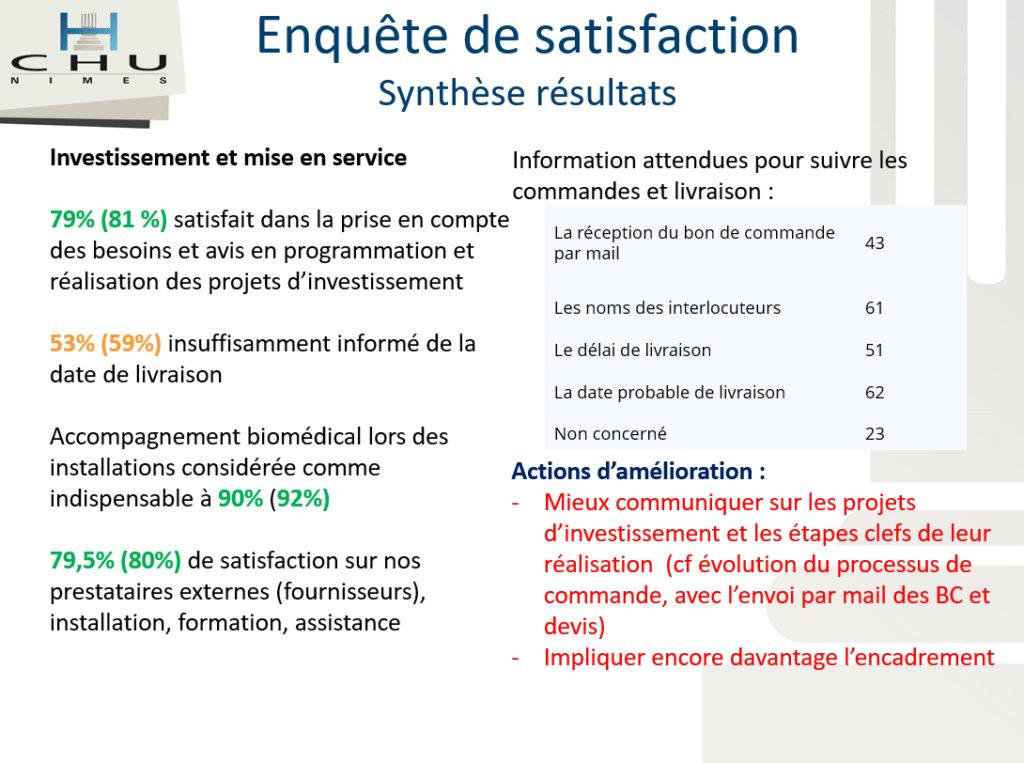

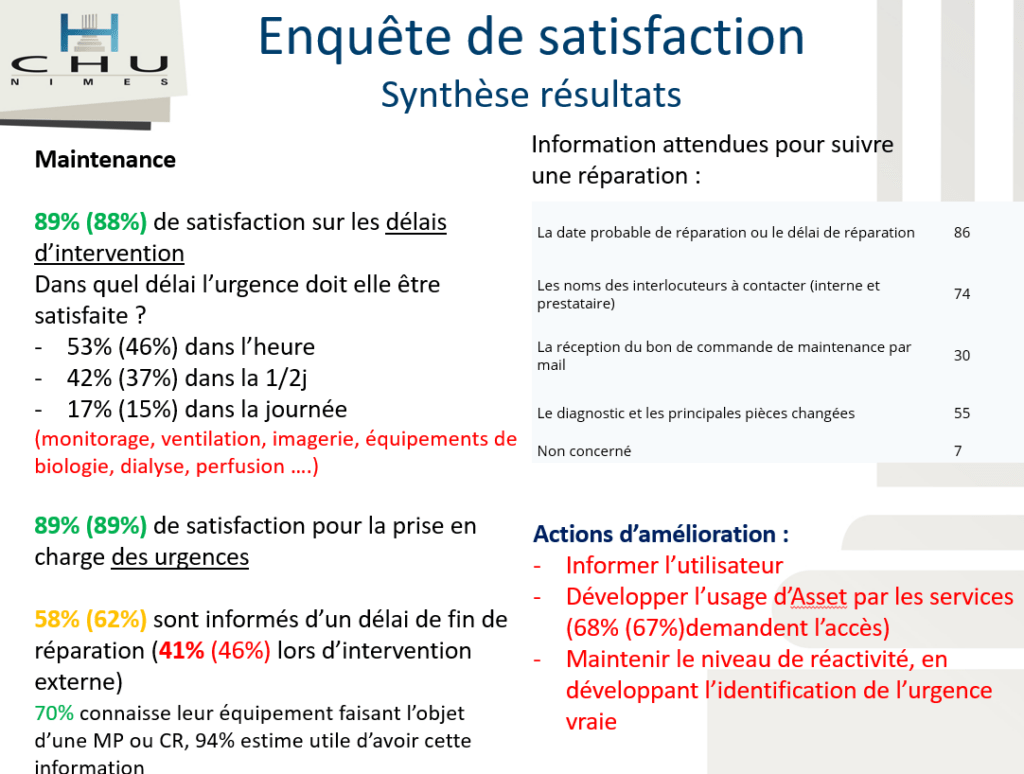

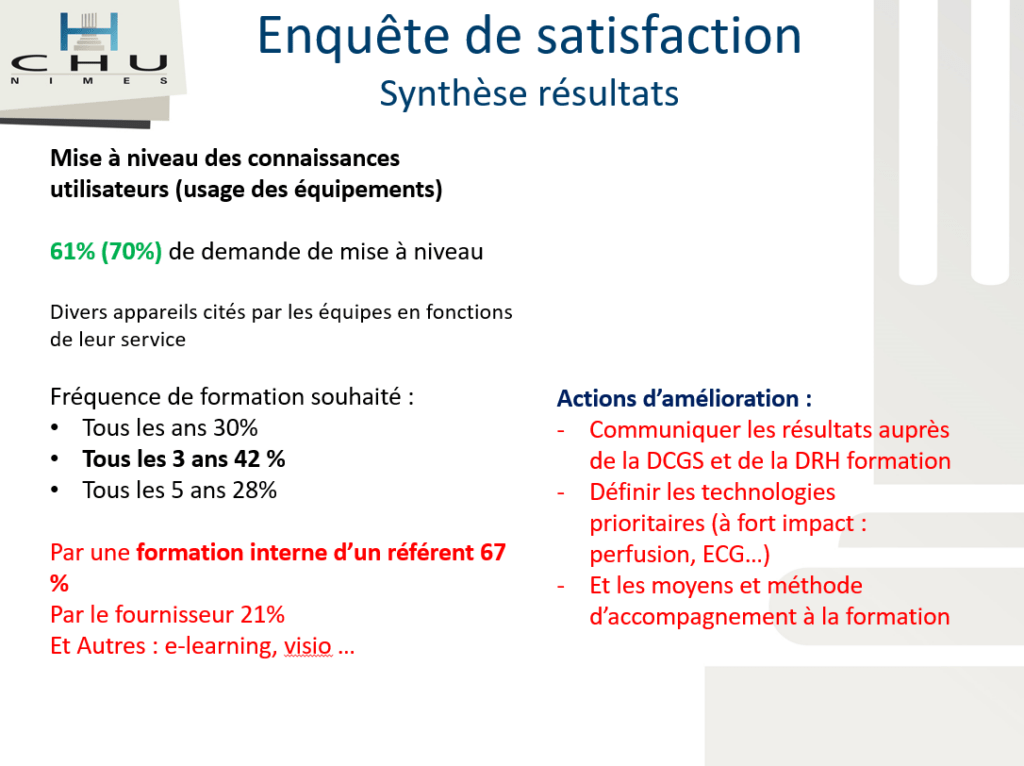

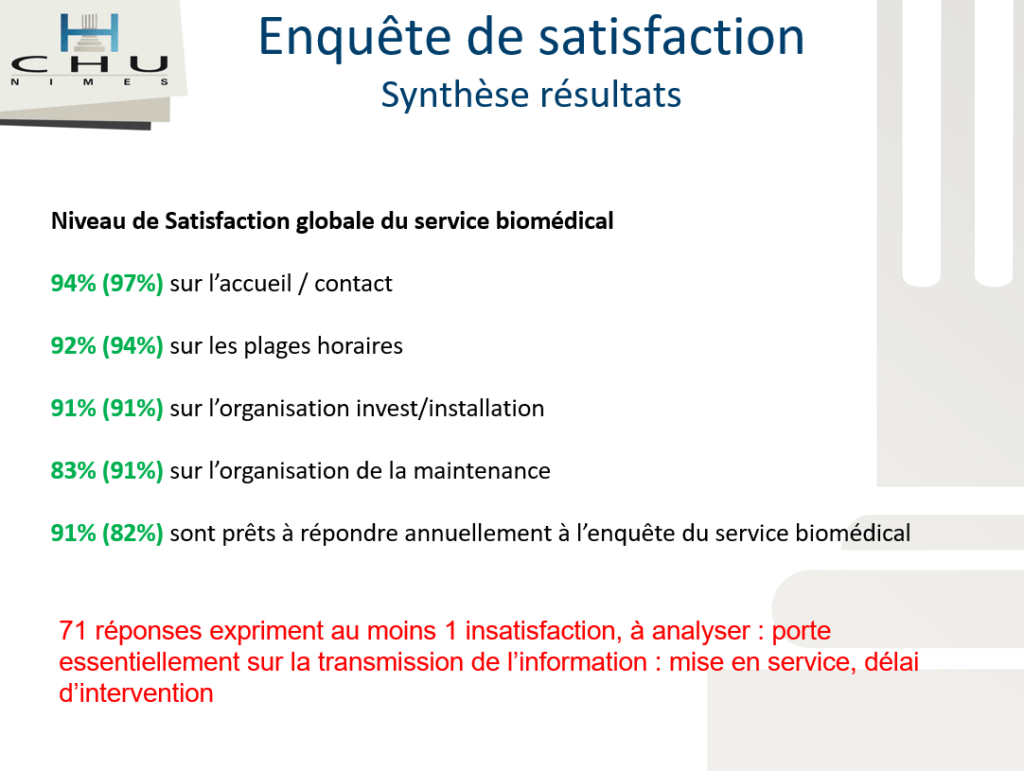

-Enquête de satisfaction clients (Annexe 1)

-Maintien de la certification ISO 9001.

Le Processus de réalisation des investissements :

O1- Elaboration du PPI via les instances comme la CME / le COPIL investissement / les conférences budgétaires des pôles ou la délégation du projet médical.

O2a- Réalisation des investissements avec la définition des besoins, l’élaboration de la procédure d’acquisition, achat / MAD / location, en collaboration avec le service Achat.

O2b- La gestion des prêts et convention avec le secteur recherche.

O3- La procédure de mise en service de l’équipement et de son inventaire via le logiciel de GMAO « Asset Plus ».

Le Processus de maintenance :

O4- L’élaboration des marchés de maintenance en collaboration avec le service Achat, la maintenance préventive et les contrôles réglementaires des dispositifs médicaux.

O5- La maintenance corrective effectuée par les techniciens de l’entité biomédicale du CHU ou bien sous-traité par des sociétés tierces.

-La gestion des FEI (fiches d’évènements indésirables) en collaboration avec la DQGR et via le logiciel intra-hospitalier ENOVE.

O6- La procédure de gestion des équipements réformés.

Le Processus supports :

S1-S2- Ressources humaines et matérielles pour répondre à l’organisation du service biomédical constitué d’ingénieurs et de techniciens répartis en binôme pour réaliser et contrôler la maintenance des équipements. La réactivité et continuité technique est organisée par une présence technique de 8h00 à 17h30 en semaine ainsi qu’un dimensionnement du patrimoine biomédical qui inclut une marge de sécurité en cas de défaillance d’équipements.

La mise en place d’une astreinte des cadres biomédicaux a été mise en place à compter de la crise sanitaire COVID, l’intervention d’un technicien peut être déclenchée en fonction d’une situation critique sur un dispositif.

S3-Maîtrise des prestataires externes par la gestion, le suivi et l’évaluation des fournisseurs.

S4- Contractualisation interne, car par nature le service biomédical est en interaction pour beaucoup de ses processus avec différents acteurs internes au CHU de Nîmes comme les soignants, les services administratifs et techniques sur les dispositifs médicaux.

S5- Les suivis financiers sont réalisés par l’intermédiaire de l'outil institutionnel d’enregistrement des commandes et des immobilisations financières C-PAGE. L’outil BO permet d’effectuer des requêtes ciblées de suivi par des exports sous format Excel.

S6- Systèmes documentaires et d’information permet de recenser l’ensemble des documents liés aux activités du service biomédical, d’indiquer leurs lieux d'enregistrement.

Le document est disponible sur un espace partagé, accessible à toute l’entité biomédicale.

Tous les documents catalogués SMQ, doivent être transmis à la DQGR pour codification et intégration selon la procédure de gestion des documents qualités NORMEA.

2.3 Résultats escomptés et obtenus

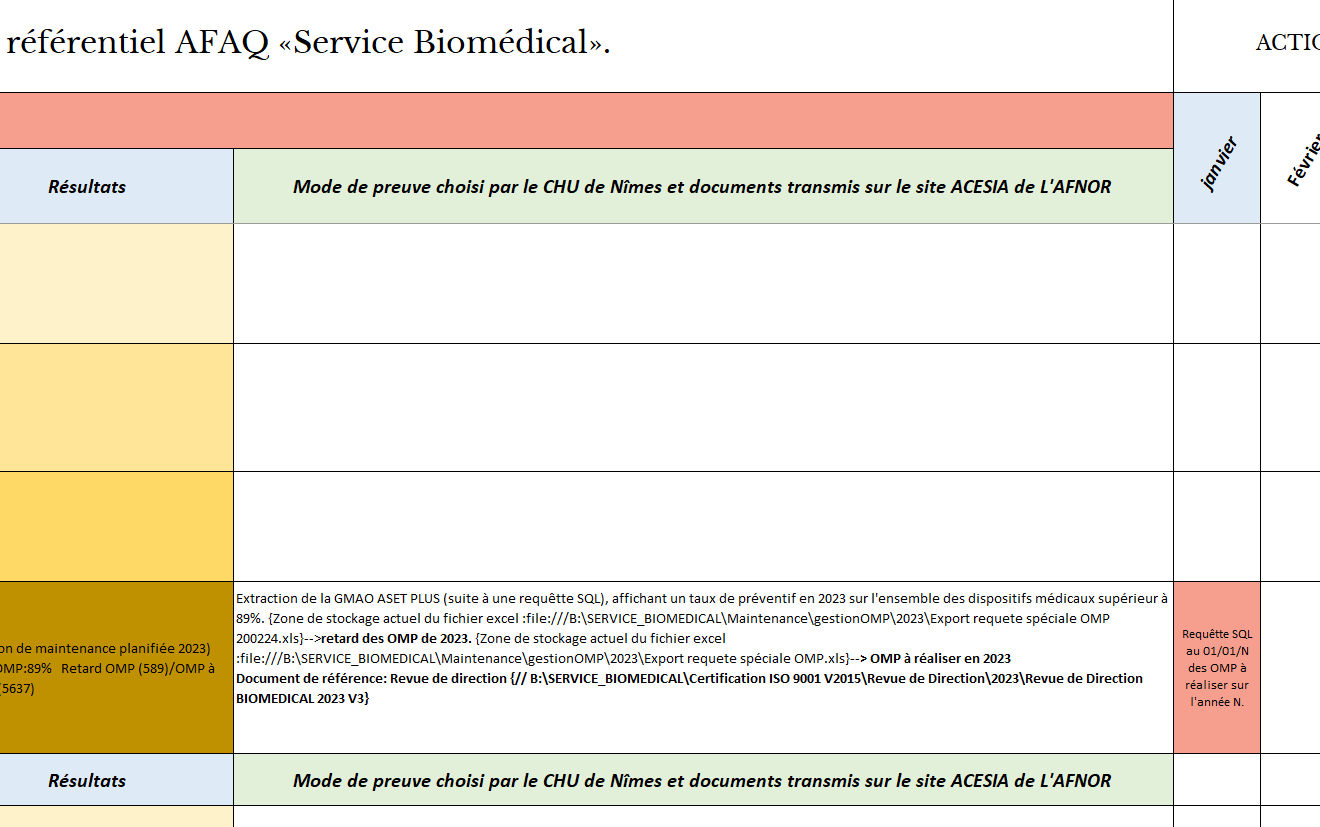

2.3.1 Tableau de recensement des modes de preuves

L’entité biomédicale du CHU de Nîmes de par leur certification ISO 9001, ambitionne l’obtention de la certification AFAQ « service biomédical » avec un maximum de modes de preuve élevé (MDP4).

En effet, outre le fait de répondre aux 41 questions du référentiel, la perspicacité dans les réponses engendre une qualité perçue variable du service biomédical audité. Cela est retranscrit par le choix du mode de preuve relatif à chaque question : MDP1, MDP2, MDP3 et MDP4 qui est le plus élevé.

Ce choix semble légitime au vu de l’ensemble des documents créés et utilisés dans le cadre de leur système de management de la qualité.

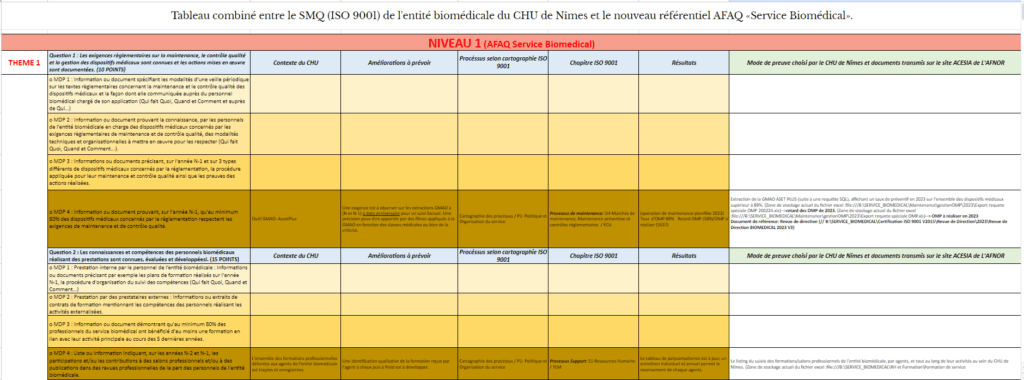

La requête de l'ingénierie biomédicale du CHU de Nîmes et qui plus est, de la référente qualité, porte sur la création d’un document croisé, qui permet de lier au plus près les deux référentiels que sont l’ISO 9001 déjà en place avec cette nouvelle certification AFAQ « service biomédical » (figure 13).

Figure 13 : Tableau Combiné ISO 9001 / AFAQ service biomédical de l’entité biomédicale du CHU de Nîmes (source : auteur)

En effet, le but recherché est évidemment d’optimiser le temps d’audit de l’AFNOR sur site sans monopoliser trop de temps ingénieur. Le nombre de jours d’audit de suivi atteint 1 jour tous les 18 mois pour l’AFAQ « service biomédical » et 1.5 jours par an pour l’ISO 9001.

Ce document commun aux deux référentiels réduit donc l’aspect chronophage, puisque l’ISO 9001 répond en grande partie aux modes de preuves exigés par le nouveau référentiel et évite ainsi une certaine redondance lors des audits.

L’établissement de ce tableau “passerelle” entre les deux référentiels, est élaboré grâce aux logiciels supports du CHU et d'enquêtes de terrain auprès de l’entité biomédicale.

➢L’entité biomédicale possède une GMAO AssetPlus, qui permet l’extraction de données précieuses et de statistiques qui contribuent à l’élaboration des MDP.

➢L'espace partagé Biomed sur le réseau interne du CHU sur lequel figure les procédures et activités de l’entité biomédicale.

➢Enquêtes de terrain au sein de l’entité biomédicale.

Ainsi dans ce tableau figurent les 41 questions du référentiel AFAQ Service Biomédical avec la graduation des modes de preuves qui s’y réfère (MDP 1 à 4).

L’extrait ci-dessus montre que le mode de preuve 4 de la question 1 est validé puisque le service biomédical du CHU de Nîmes réalise plus de 80% des maintenances préventives.

Plusieurs colonnes sont ensuite renseignées :

-Contexte du CHU : En effet, divers supports peuvent permettre de répondre à la question 1. Dans le cas précis du CHU, l’outil GMAO AssetPlus servira à calculer ce taux.

-Amélioration à prévoir : Malgré l’obtention du MDP 4, la personne référente qualité au sein de l’entité biomédicale doit veiller à extraire à des dates anniversaires, les données de la GMAO qui permettront d'effectuer les ratios précis à exposer aux auditeurs.

-Processus selon cartographie ISO 9001 : Dans le cadre de leur certification ISO 9001, l’entité biomédicale souhaite lier les questions de la certification AFAQ service biomédical avec leur processus ISO 9001.

-Chapitre ISO 9001 : Dans cette colonne nous identifions plus précisément à quel chapitre de l’ISO 9001 :2015 se réfère la question du nouveau référentiel.

-Résultats : Cette colonne permet d’afficher soit le résultat atteint (89% pour la question 1), ou bien elle indique quel document permet d’atteindre l’objectif souhaité.

-Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de l’AFNOR : La dernière colonne du tableau indique le chemin d'accès qui identifie le document ou la procédure permettant de valider la question du nouveau référentiel. Tous les documents sont accessibles par l’entité biomédicale via l’espace partagé B.

2.3.2 Outil d’autodiagnostic

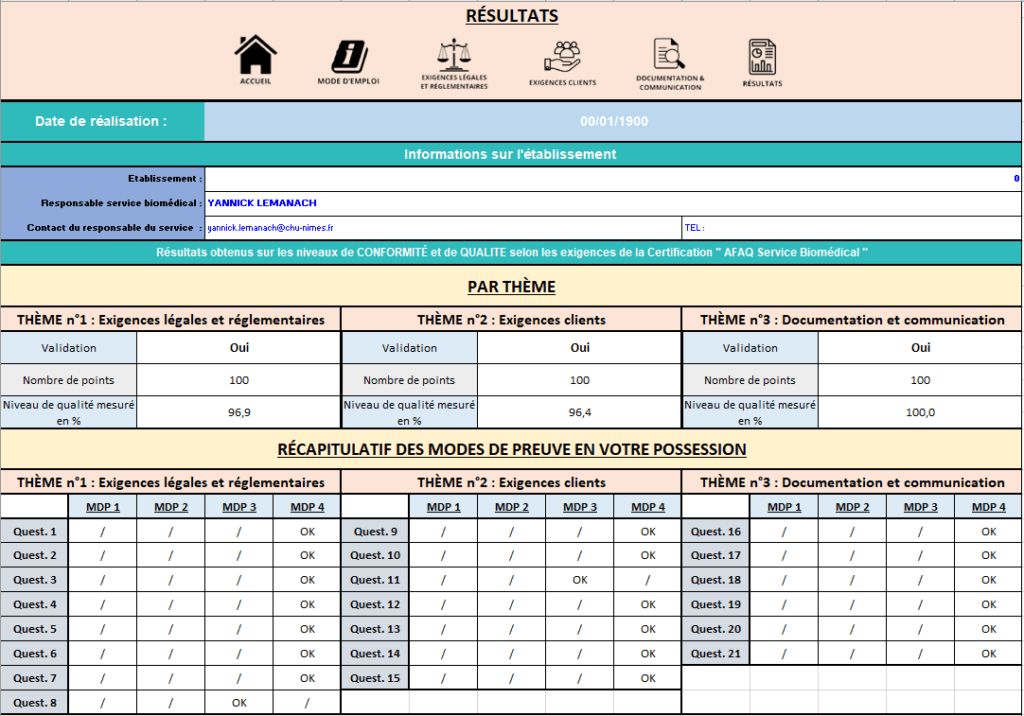

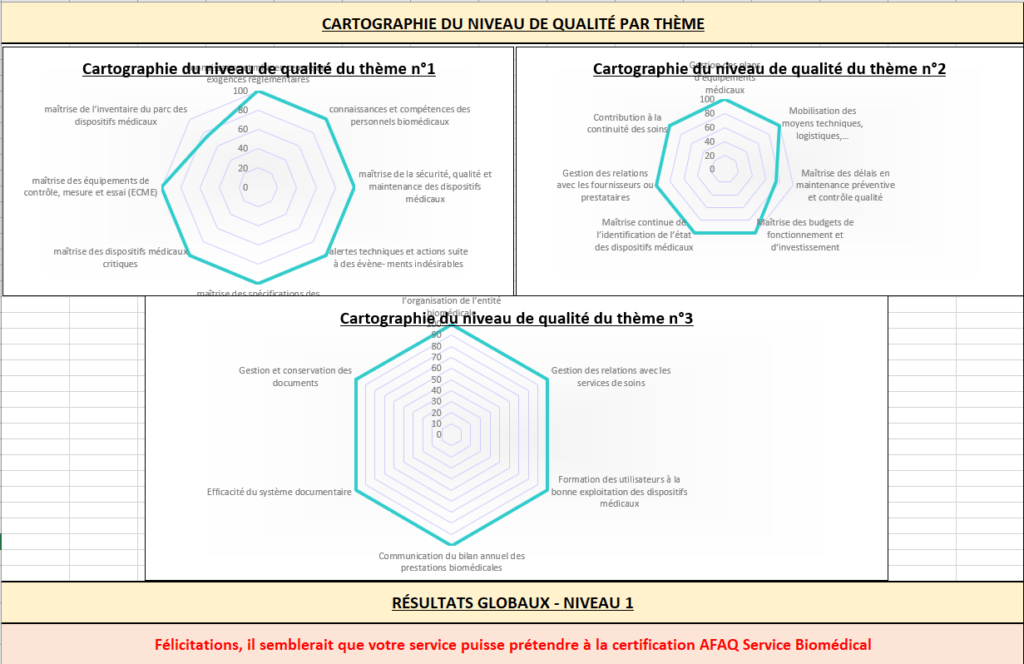

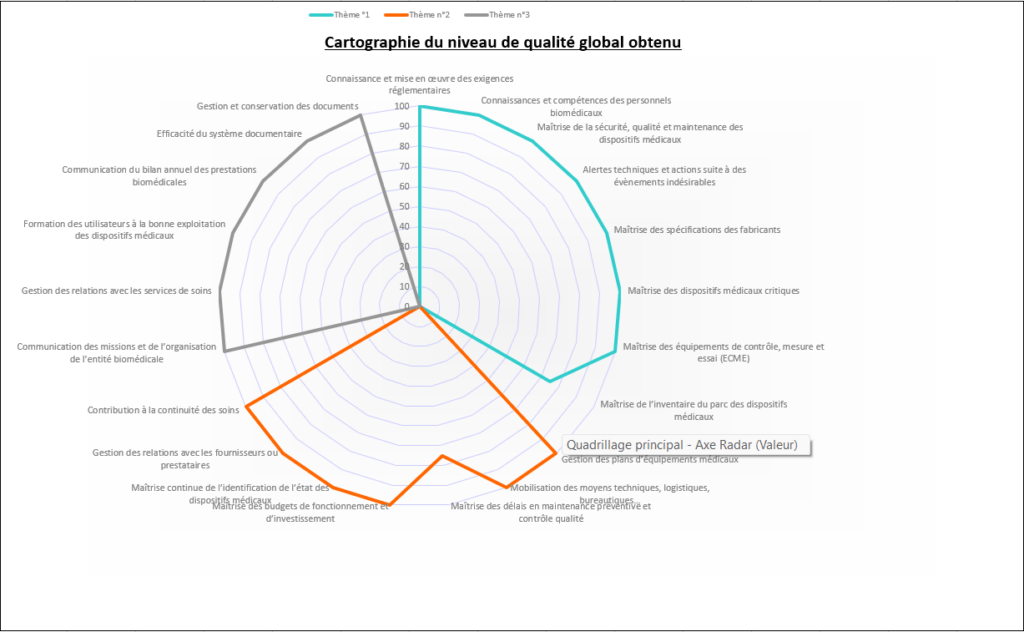

Dans le cadre de la mise en place du référentiel AFAQ « Service Biomédical » au sein du CHU, il paraissait intéressant d’utiliser un outil d’autodiagnostic pour conforter l’équipe biomédicale dans la démarche.

Développé par un groupe d'étudiants dont je faisais partie, cet outil Excel(r) (Figure 14) permet de situer le service biomédical expérimentateur au regard du nouveau référentiel (Niveau 1), mais aussi vers l’engagement d’une démarche ISO 9001.

Figure 14 : Résultats de l'autodiagnostic à la certification AFAQ Service Biomédical de niveau 1 de l’entité biomédicale du CHU de Nîmes (source : https://doi.org/10.34746/ids207)

Le tableau et les graphiques ci-dessus font apparaître les résultats de l’outil Excel d’autodiagnostic au vu des MDP choisis par le biomédical du CHU.

Renseigné par l’intermédiaire du tableau de recensement des modes de preuves, nous voyons que les 21 questions qui constituent les trois thèmes du niveau 1 sont validées avec un maximum de modes de preuves 4.

C’est donc en toute logique que l’outil d’autodiagnostic conclu dans l’onglet « RÉSULTATS GLOBAUX - NIVEAU 1 » : Félicitations, il semblerait que votre service puisse prétendre à la certification AFAQ Service Biomédical.

Même si cet outil n’a été développé que pour expérimenter le Niveau 1, qui est la porte d’entrée vers le niveau 2 avec la certification officielle, par extrapolation, les modes de preuve apportés par le service biomédical du CHU pour répondre au 3 thèmes du niveau 2, valident ce dernier.

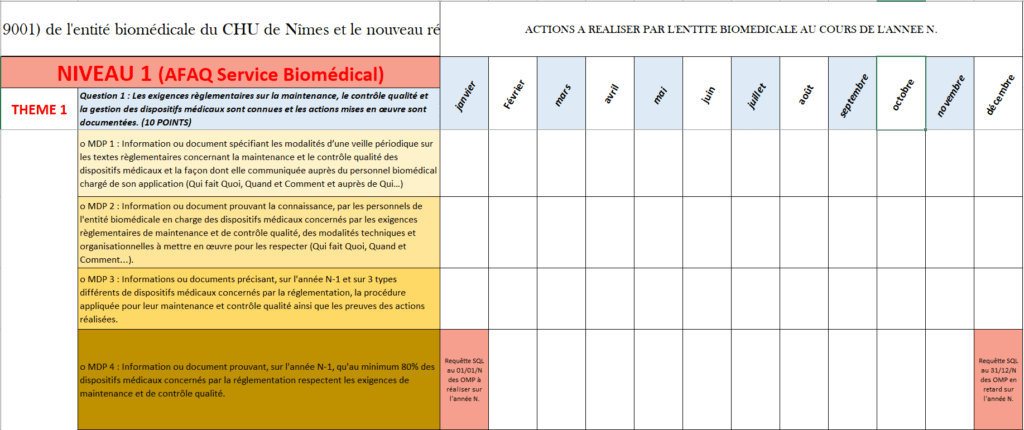

2.3.4 Calendrier de pilotage du référentiel “AFAQ service biomédical”

Pour répondre de façon factuelle, aux auditions de suivi et de renouvellement menées par l’AFNOR relative à ce nouveau référentiel, il est essentiel que certaines actions soient menées tout au long de l’année, en temps et en heure par le référent qualité de l’entité biomédicale.

En effet, le tableau de recensement des modes de preuves doit être combiné à un calendrier (Figure 15), notamment pour effectuer les extractions de données de la GMAO, ou bien lancer les enquêtes de satisfaction à la bonne période de l’année.

Figure 15 : Extrait du tableau croisé de recensement des MDP et du diagramme de Gantt (source : auteur)

Par exemple, le calcul du taux de préventif annuel N réalisé sur les dispositifs médicaux, évoqué à la question 1 du référentiel, s'établit par le pourcentage des OMP en retard en fin d’année N, au vu des OMP prévues en début de cette même année.

Il est donc opportun d’accoler ce diagramme de Gantt, dans la continuité du tableau de recensement des 41 modes de preuves du référentiel AFAQ Service Biomédical.

2.4 Ecarts, analyse critique, indicateurs

L’approche et l’obtention de cette nouvelle certification qu’est l’AFAQ Service Biomédical, semblait plus simple à atteindre par l'entité biomédicale du CHU de Nîmes de par sa récente certification à l’ISO 9001 :2015 [1].

En effet, pour un établissement de santé ne possédant pas de système de management de la qualité, la tâche est d’autant plus ardue sans la production de procédures, d’enquêtes de satisfaction et même impossible sans une GMAO.

Pourtant, si le service biomédical du CHU se trouvait dans une situation confortable de ce point de vue, certains autres aspects n’ont pas permis d'atteindre l’objectif qu’il m’était fixé.

Tout d’abord, il a été mis en exergue par l’ingénierie biomédicale un manque de concertation ainsi que d'adaptabilité des auditeurs de l’AFNOR face aux établissements de santé certes peu nombreux, déjà en possession de l’ISO 9001.

En effet, un audit sur site sollicite du temps de la part de l’entité biomédicale 1.5 j par an pour l’ISO 9001 et 1 jour tous les 18 mois pour l’AFAQ Service Biomédical. Nous voyons donc qu’outre le fait que les audits de suivi ne se corrèle que peu dans le temps, il est apparu suite à l’entrevue avec l’AFNOR, qu’aucun auditeur n’est à ce jour qualifiés pour évaluer les deux référentiels de façon simultanés, ce qui limiterait la chronophagie de l'exercice pour les services biomédicaux audités.

D’autre part, un audit “croisé” de ces deux référentiels permettrait de diminuer le coût financier lié au temps passé sur les sites par les auditeurs.

C’est donc indépendamment du tarif, mais plus sur le principe et le manque d’adaptabilité de l’AFNOR auprès des entités biomédicales “multi référencées”, que le CHU de Nîmes a suspendu mon projet.

L’objectif visé a été de proposer un document préparatoire à une future démarche.

C’est donc sur le tableau croisé présenté dans l’outil Excel joint à ce rapport, que l’on retrouve tous les modes de preuves apportés par l’entité biomédicale du CHU pour répondre aux 41 questions du référentiel AFAQ Service Biomédical.

Alors qu’une majorité de MDP4 semble être amené dû à leur certification ISO 9001 d’octobre 2022, quelques écarts apparaissent avec des actions à mettre en place pour répondre pleinement au nouveau référentiel.

Les indicateurs qualitativement inférieurs aux MDP4 ou bien même manquant sont énumérés ci-dessous :

Niveau 1 / thème 1 / Question 8 : (MDP 3)

- Question 8 : L’inventaire du parc des dispositifs médicaux pris en charge est suivi, précis et accessible ?

-Contexte du CHU : L'ensemble des DM sont tracés et enregistrés dans la GMAO, l'inventaire tenu à jour, l'information auprès des services achats et financiers est protocolisée.

-Amélioration à prévoir : Une procédure de contractualisation du suivi de l'inventaire comptable des DM, doit être établie avec les services financiers pour s'assurer de la cohérence avec la GMAO.

Niveau 1 / thème 2 / Question 11 : (MDP 3)

- Les maintenances préventives et les contrôles qualités des dispositifs médicaux sont assurés dans les délais prévus et les rapports d'intervention sont archivés et consultables ?

-Contexte du CHU : Le taux de réussite voulu par le référentiel de 95% n’est pas atteint puisque seulement 91.6% des MP sont réalisées dans les temps en fin d’année.

-Amélioration à prévoir : Un suivi plus fin avec des extractions mensuelles de la GMAO, permettrait de piloter les retards d’OMP au sein de chaque secteur.

Niveau 2 / thème 5 / Question 29 : (MDP 2)

- L'entité biomédicale dispose de locaux adaptés, en surface et en fonctionnalité, aux besoins de ses personnels (même temporaires comme les stagiaires) pour remplir leurs missions ?

-Contexte du CHU : Le plan du service biomédical fait apparaître une superficie de 28.5 m² par technicien quand le référentiel impose entre 25 et 35 m²/technicien.

-Amélioration à prévoir : Mettre en place une enquête de satisfaction périodique de l'appréciation des locaux par le personnel de l’entité biomédicale ainsi que les visiteurs.

Niveau 2 / thème 6 / Question 37 : (MDP MANQUANT)

- L'entité biomédicale veille à la qualité de l'accueil des personnes (soignants, fabricants, prestataires, visiteurs…) dans ses locaux et à la compréhension mutuelle des informations échangées ? -Contexte du CHU et amélioration à prévoir : Aucune enquête auprès des parties intéressées n’est effectuée, l’entité biomédicale doit donc vérifier une satisfaction au-delà de 80%.

Chapitre 3-Apports du stage

3.1 Compétences acquises

Le choix d’effectuer mon stage d’ingénieur au sein d’un Centre Hospitalier Universitaire est délibéré.

En effet, ma position jusqu’alors de faisant fonction d’ingénieur, dans un établissement de santé de taille modéré ne me permettait pas d’aborder tous les aspects du métier d’ingénieur biomédical.

L’entité biomédicale d’un CHU est obligatoirement sectorisée, que ce soit aux niveaux des techniciens comme des ingénieurs qui deviennent des spécialistes dans leur domaine de prédilection, imagerie pour les uns, laboratoire ou bloc opératoire pour les autres. Leur technicité acquise atteint un très haut niveau d’expertise, à contrario d’une petite entité biomédicale d’un établissement dans lequel votre approche reste plus généraliste.

L’aspect management prend tout son sens dans un CHU, avec un nombre important de collaborateurs et d’ordonnateurs à convaincre dans les projets menés, c’est pourquoi le plan pluriannuel d'investissement sur les dispositifs médicaux s’étend sur 3 ans et plus, tant la lourdeur administrative pèse dans un CHU.

Le leadership des encadrants et notamment de l’ingénieur responsable de l’entité biomédicale est primordial pour insuffler une dynamique collaborative nécessaire pour assurer des soins de santé de haute qualité.

Il m’a été permis de développer des solutions innovantes dans des salles interventionnelles de haute technicité afin d’améliorer les services de soins de santé, chose inenvisageable dans les établissements de type CH, confrontés aux difficultés financières que nous connaissons.

3.2 Liens avec la formation théorique

Le master Technologie Biomédicale et Territoire de Santé de l’université de Compiègne reste la formation la plus enclin dans la préparation au métier d’ingénieur biomédical.

La formation théorique apporte la maîtrise de certains outils qualités indispensable aux futurs manager d'équipes et de projet, qui se doit de respecter un calendrier prédéfini par la direction de l’établissement.

Cette formation nous efforce à travailler en équipe, ainsi que de restituer un travail chronométré source de stress, conditions auxquelles un ingénieur en fonction est soumis que ce soit en milieu hospitalier ou au sein d’une société privée.

La multitude de cours dispensés dans ce master par des personnes de tout horizon, médecins sur la technique opératoire, cadres de santé sur l’aspect organisationnel et circuit patients, commerciaux et ingénieurs d’application sur l’offre en dispositifs médicaux, mais aussi la rencontre de nos tutelles que sont l’ARS ou l’HAS ; est riche d’enseignement et vraiment représentatif des multiples relations auxquelles nous serons confrontés dans nos emplois futurs.

Dans le cadre de ce master, des travaux pratiques sur des contrôles de performance en imagerie sont organisés en soirée dans les services de radiologie de l’hôpital de Compiègne. Cet exercice permet non seulement de décoder les normes et décrets se référant aux contrôles qualité interne, mais qui plus est, de toucher du doigt les difficultés d'accessibilité à certaines installations dues aux vacations tardives des radiologues.

Ce master propose donc des articulations d'apprentissage assez exhaustives au regard des multiples fonctions d’un ingénieur biomédical en poste.

Conclusion

Le référentiel "AFAQ Service Biomédical” [4, 17] représente une avancée significative dans le domaine du management de la qualité au sein des services biomédicaux. Il a été spécialement conçu pour répondre aux besoins spécifiques des établissements de santé, en tenant compte des défis uniques liés à la gestion des dispositifs médicaux et à la maintenance des équipements. Nos exigences grandissantes auprès de nos partenaires privés ne pouvaient rester dans l’état, alors même que plus de 90% des services biomédicaux Français ne s'étaient engagés dans aucune certification. Ce référentiel de terrain facilite l’adoption de pratiques exemplaires en matière de qualité, tout en offrant une alternative plus accessible, moins chronophage et onéreuse que l’ISO 9001 :2015 [14]. La plateforme ACESIA [16], utilisée pour la gestion des preuves et des audits, facilite cette transition en offrant un cadre numérique efficient et transparent.

L’approche graduelle et adaptable du référentiel AFAQ permet aux services biomédicaux de progresser à leur propre rythme, en s'assurant que chaque étape du processus de certification est bien comprise et mise en œuvre efficacement. Cette flexibilité est essentielle pour les établissements qui doivent gérer des ressources limitées tout en visant des standards élevés de qualité et de sécurité.

Le référentiel AFAQ Service Biomédical est un outil puissant pour les services biomédicaux, leur permettant de structurer leurs pratiques, de démontrer leur engagement envers la qualité et de préparer le terrain pour d'éventuelles certifications futures. Son implantation favorise non seulement la conformité réglementaire mais aussi l'innovation et l'excellence opérationnelle, assurant ainsi un avenir durable et performant pour les services biomédicaux.

Malgré la déception de n’avoir pu interagir avec l’AFNOR par l’intermédiaire de leur plateforme ACESIA, ce stage au CHU m’a permis de renforcer mes compétences en ingénierie biomédicale à travers des expériences pratiques et des interactions professionnelles enrichissantes. J’ai acquis une compréhension approfondie des défis techniques et des exigences réglementaires du secteur, ainsi qu’une appréciation des dynamiques collaboratives nécessaires pour assurer des oins de santé de haute qualité. Ces compétences me préparent efficacement pour une carrière réussie en ingénierie biomédicale, avec un engagement continu envers l'innovation et l'excellence.

Bibliographie

[1] « Norme NF EN ISO 9001- Systèmes de management de la qualité- Exigences », Ed. Afnor, Paris, www.afnor.org, 15 octobre 2015. [En ligne]. Disponible sur : https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-iso-9001/systemes-de-management-de-la-qualite-exigences/fa050447/1517

[2] « AFIB, Association Française des Ingénieurs Biomédicaux ». Consulté le : 11 septembre 2020. [En ligne]. Disponible sur : Afib.asso.fr

[3] « AAMB, Association des Agents de Maintenance Biomédicale ». Consulté le : 11 septembre 2020. [En ligne]. Disponible sur : https://www.aamb.asso.fr

[4] G. Farges et al., « La nouvelle certification « AFAQ Service Biomédical » : un projet collectif pour une meilleure reconnaissance professionnelle ! », IRBM News, vol. 43, no 4, p. 100415, août 2022, doi : 10.1016/j.irbm.2022.100415. Disponible sur : https://www.sciencedirect.com/journal/irbm-news/vol/43/issue/4

[5] G. Farges, « 25 ans de démarches qualité en ingénierie biomédicale hospitalière en France : et maintenant où en sommes-nous ? », IRBM News, vol. 44, no 4, p. 100478, sept. 2023, doi : 10.1016/j.irbmnw.2023.100478. Disponible sur : https://www.sciencedirect.com/journal/irbm-news/vol/44/issue/4

[6] « Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. ) », Journal officiel de l’Union européenne, https://eur-lex.europa.eu, mai 2017. [En ligne]. Disponible sur : Règlement - 2017/745 - EN - EUR-Lex

[7] « Décret n° 2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux prévus à l’article L. 5212-1 du code de la santé publique », Ed. Legifrance, Paris, JORF n°284 du 7 décembre 2001 page 19481, déc. 2001. [En ligne]. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/12/5/MESP0123968D/jo/texte

[8] « Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et D. 665-5-3 du code de la santé publique », Ed. Legifrance, Paris, JORF n°66 du 19 mars 2003 page 4848. [En ligne]. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/3/3/SANP0320928A/jo/texte

[9] « Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. ) », Journal officiel de l’Union européenne, https://eur-lex.europa.eu, mai 2017. [Enligne]. Disponible sur : http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj/fra

[10] « norme NF S99-170 - Maintenance des dispositifs médicaux - Système de management de la qualité pour la maintenance et la gestion des risques associés à l’exploitation des dispositifs médicaux », Ed. Afnor, Paris, www.afnor.org, 17 mai 2013. [En ligne]. Disponible sur : https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-s99170/maintenance-des-dispositifs-medicaux-systeme-de-management-de-la-qualite-po/fa178377/41263

[11] S. Collet, A. Vial, J. Taglia, Y. Yang, et G. Farges, « NF S99-170 et ISO 9001 : la certification biomédicale accessible à tous ! », IRBM News, vol. 36, no 4, p. 137‑142, août 2015, doi : https://10.1016/j.irbmnw.2015.07.003. Disponible sur : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1959756815000462

[12] « norme NF S99-172 - Exploitation et maintenance des dispositifs médicaux - Système de management du risque lié à l’exploitation des dispositifs médicaux », Ed. Afnor, Paris, www.afnor.org, 4 février 2017. [En ligne]. Disponible sur : https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-s99172/exploitation-et-maintenance-des-dispositifs-medicaux-systeme-de-management-/fa187992/58520

[13] B. Schaaff, « Les apports de l’ISO 9001 pour un service biomédical en établissement de santé », IRBM News, vol. 37, no 1, p. 36‑38, févr. 2016, doi : https://10.1016/j.irbmnw.2016.01.002. Disponible sur : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1959756816000031?via%3Dihub

[14] D. Badji, A. Dubourg, et G. Farges, « Reconnaissance des services biomédicaux : où en est l’ISO 9001 ? », IRBM News, vol. 41, no 5, p. 100265, oct. 2020, doi : https://10.1016/j.irbmnw.2020.100265. Disponible sur:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1959756820300675

[15] AFNOR, « Évaluation et Certification AFAQ Service biomédical », Afnor Certification. [En ligne]. Disponible sur : https://certification.afnor.org/gestion-des-risques-sst/afaq-service-biomedical

[16] AFNOR, « Mode opératoire ACESIA », [En ligne]. Disponible sur : https://cdn.afnor.org/download/documents/ACESIA_Inscription_FO_Mode_op.pdf. Disponible sur:https://acesia.afnor.org

[17] G. Farges et al., « Référentiel de certification « AFAQ Service Biomédical » », IRBM News, vol. 44, no 4, p. 100479, sept. 2023, doi : https://10.1016/j.irbmnw.2023.100479. Disponible sur : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1959756823000408?via%3Dihub

Annexes

Annexe 1 : Enquêtes de satisfaction de l’entité biomédicale (années 2021 à 2023)

Annexe 2 : Certificat ISO 9001 :2015 du service biomédical du CHU de Nîmes