IDS247 - Renouvellement des logiciels de GMAO du GHT 84

Catégories

Les projets ou stages publiés auxquels vous accédez sont des rapports d'étudiants et doivent être pris comme tels. Il peuvent donc comporter des imperfections ou des imprécisions que tout lecteur doit admettre et donc supporter. Il ont été réalisés pendant les périodes de formation et constituent avant-tout des travaux de compilation bibliographique, d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées aux concepts, méthodes, outils et expériences sur les démarches qualité dans les organisations ou sur les technologies en santé.

Si, malgré nos précautions, vous avez des raisons de contester ce droit de diffusion libre, merci de nous en faire part (master@utc.fr), nous nous efforcerons d'y apporter une réponse rapide. L'objectif de la présentation des travaux sur le web est de permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi la qualité des échanges professionnels.

Nous ne faisons aucun usage commercial des travaux de projet ou de stage publiés, par conséquent les citations des informations et l'emploi des outils mis à disposition sont totalement libres. Dans ce cas, nous vous demandons de respecter les règles d'éthique en citant explicitement et complètement vos sources bibliographiques.

Bonne lecture...

Auteurs

Contacts

- SOUBIROUS David : david.soubirous@gmail.com

Citation

A rappeler pour tout usage : SOUBIROUS David, "Renouvellement des logiciels de GMAO du GHT 84", Université de Technologie de Compiègne (France), Master Ingénierie de la Santé, Parcours Technologies Biomédicales et Territoires de Santé, Mémoire de Stage, juillet 2024, https://travaux.master.utc.fr/, réf n° IDS247, https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids247

Glossaire

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

CH : Centre Hospitalier

ECME : Équipement de Contrôle de Mesures et Essais

GHT : Groupement Hospitalier de Territoire

GMAO : Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur

RSQM : Registre de Sécurité, Qualité et Maintenance

SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile

Résumé

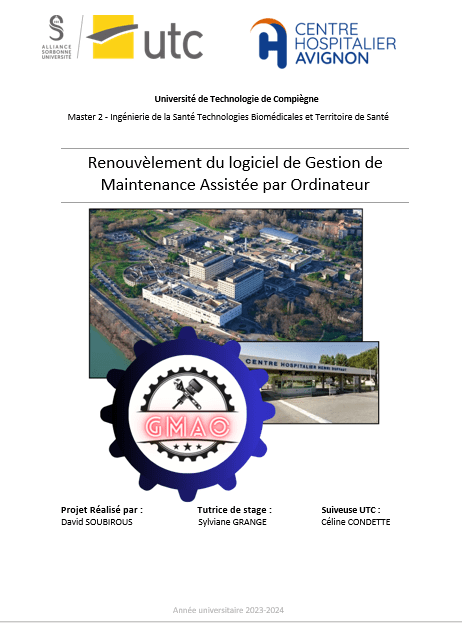

Le Groupement Hospitalier de Territoire de Vaucluse (GHT 84) se compose de 11 Centres Hospitaliers (CH) utilisant des logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO [1, 2]) très disparates, allant du logiciel fait maison au spécialisé, aussi bien dans les services biomédicaux que techniques, et l’un d’entre eux est en fin de support depuis 2022.

Face à ce constat, le projet de déploiement d’une nouvelle GMAO commune aux établissements vise à unifier et moderniser la gestion des équipements médicaux et techniques. Ce projet lancé en 2022 répond à des besoins critiques, comme la fin de support du logiciel SOFIA ou la nécessité de se doter d’une GMAO pour certains établissements.

La première phase a été de recenser les besoins et les spécifications requises des différents établissements avant de procéder à un sourcing, afin de faire un premier choix dans la sélection des candidats. L’organisation de démonstrations et la mise en place de versions d’essai ont permis d’évaluer les solutions proposées des différents fournisseurs et de choisir la GMAO correspondant le mieux aux besoins du GHT 84.

Vu le temps nécessaire pour mener à bien un tel projet, le déploiement et la configuration se réaliseront après la fin de mon stage. Cette étape est primordiale pour obtenir une solution performante répondant aux attentes des utilisateurs. Cela impliquera une analyse des processus existants et souhaités, de réaliser la migration des données, de former les futurs utilisateurs et de réaliser un suivi post-déploiement pour ajuster et améliorer la solution retenue.

Abstract

The Groupement Hospitalier de Territoire de Vaucluse (GHT 84) comprises 11 hospitals (CH) using very disparate Computerized Maintenance Management System (CMMS) software, ranging from homemade solutions to specialized ones, in both biomedical and technical services. One of these systems has been out of support since 2022.

In response to these findings, the project to deploy a new common CMMS across the facilities aims to unify and modernize the management of medical and technical equipment. Launched in 2022, this project addresses critical needs such as the end of support for the SOFIA software and the necessity for some facilities to acquire a CMMS.

The first phase involved identifying the needs and specifications of the various facilities before proceeding with sourcing to make an initial selection of candidates. Organizing demonstrations and implementing trial versions allowed for the evaluation of proposed solutions from different suppliers and the selection of the CMMS that best meets the needs of GHT 84.

Given the time required to successfully complete such a project, deployment and configuration will take place after the end of my internship. This step is crucial to obtaining a high-performing solution that meets user expectations. It will involve analyzing existing and desired processes, migrating data, training future users, and conducting post-deployment follow-up to adjust and improve the selected solution.

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes que j’ai pu rencontrer lors de ce stage au centre hospitalier d’Avignon ainsi que le service biomédical qui m’a accueilli au sein de son équipe.

A ce titre, je remercie tout particulièrement Madame Sylviane GRANGE, Ingénieure cheffe du service biomédical et tutrice de mon stage, pour son accompagnement et ses précieux conseils. Sa disponibilité et son professionnalisme m’ont grandement aidé dans mon épanouissement personnel.

Je pense également à toute l’équipe pédagogique de l’UTC qui m’a tant appris, ainsi qu’à mes proches qui m’ont soutenu et accompagné tout au long de cette année.

Téléchargements

Mémoire Complet

Renouvellement des logiciels de GMAO du GHT 84

Introduction

L’objectif principal d’un GHT est de mutualiser les ressources et de renforcer la coopération entre les établissements de santé afin d’améliorer la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients. Ce partenariat entre les différentes structures de santé vise à harmoniser les pratiques médicales et cela peut aussi passer par une participation conjointe des services support (Biomédical, informatique, logistique…).

La mise en place d’une GMAO commune à tous les établissements membres d’un GHT permettrait de standardiser des procédures de maintenance, de gestion des inventaires et d'achats. L’utilisation d’une base de données commune assurerait une uniformité et une cohérence entre les établissements.

Le choix d’une « bonne » GMAO est déjà important et pas évident à prendre pour un seul établissement, il est d’autant plus difficile de sélectionner une solution qui convienne à tout le GHT.

Un tel projet de changement s’articule sur plusieurs mois, voire plusieurs années en fonction des ressources nécessaires pour le mener à bien, aussi bien humaines que financières. L’adhésion de toutes les parties est primordiale et le soutien institutionnel clairement affiché.

I - Présentation du Groupement Hospitalier de Territoire de Vaucluse, du CH d’Avignon et du service biomédical du CH d’Avignon

1.1 Présentation du GHT 84

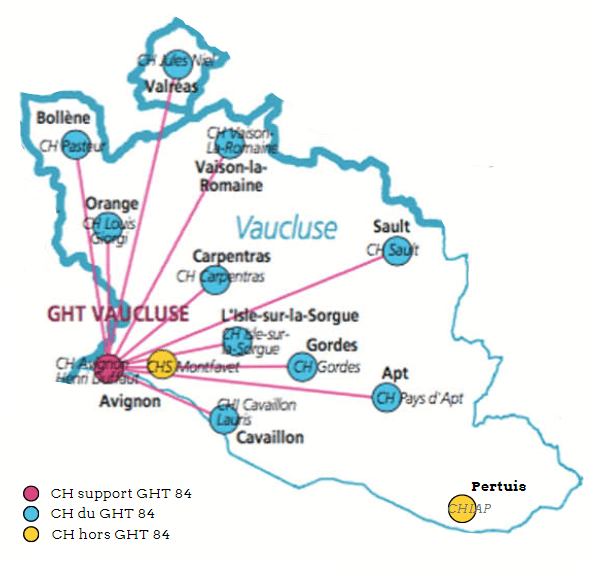

Le regroupement des GHT en région PACA est réalisé par département (cf. figure 1).

Figure 1 : Carte du GHT de Vaucluse (source auteur)

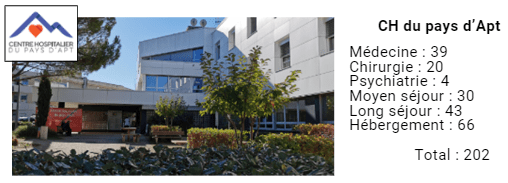

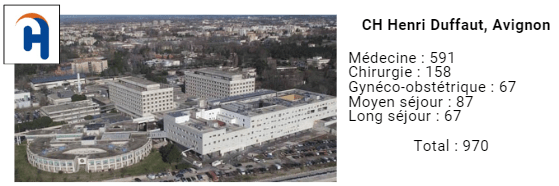

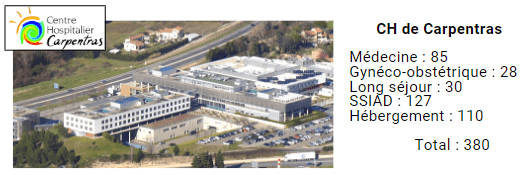

Le GHT 84 regroupe 11 des 13 CH du département de Vaucluse, présentés des figures 2 à 12, dont l'établissement support est le CH Henri Duffaut d’Avignon [3].

Figure 2 : CH du pays d'Apt (source auteur)

Figure 3 : CH Henri Duffaut, Avignon (source auteur)

Figure 4 : CH Louis Pasteur, Bollène (source auteur)

Figure 5 : CH de Carpentras (source auteur)

Figure 6 : CH de Cavaillon-Lauris (source auteur)

Figure 7 : CH de Gordes (source auteur)

Figure 8 : CH de l'Isle sur Sorgue (source auteur)

Figure 9 : CH d'Orange (source auteur)

Figure 10 : CH de Sault (source auteur)

Figure 11 : CH de Valréas (source auteur)

Figure 12 : CH de Vaison la Romaine (source auteur)

Le CH de Montfavet, qui dispose d’une dérogation au vu de son activité médicale (psychiatrique), et le CH de Pertuis qui a fusionné avec le CH d’Aix en Provence en 2012 ne font pas partie du GHT 84.

Le GHT 84, dont la convention constitutive a été paraphée en juin 2016 pour 10 ans, représente un montant financier d’activité de soins de 500 millions d’euros pour 600 000 habitants, et un ensemble potentiel de 3159 lits pour un total de 70 000 séjours MCO (Hospitalisation en soins de courte durée), avec un effectif de 425 praticiens et 5250 personnels non médicaux.

1.2 Présentation du CH Henri Duffaut d’Avignon

Le chantier de construction de l’hôpital Henri Duffaut a débuté et s’est finalisé en 1979. Le 17 novembre 1981, les services quittent l’hôpital historique de Saint Marthe, dont la capacité d’accueil était devenue insuffisante, pour intégrer le nouvel hôpital. Dans les années 2000, l’hôpital voit l’extension des activités et la modernisation des bâtiments et services. L’année 2010 est marquée par l’inauguration d’une extension sud de 30 000m² et 220 lits et depuis il n’a cessé de se moderniser pour conforter son positionnement de centre de référence sur le territoire de santé de centre de Vaucluse [4].

Le Centre Hospitalier d’Avignon a un rôle particulier dans le management du projet médical et assure des fonctions mutualisées pour le compte des autres établissements.

Cette mutualisation a pour objet de garantir une efficience dans les organisations et de permettre à terme des économies en matière d’achats notamment.

Il s’agit également de mettre en place un système informatique convergent entre tous les établissements et un département d’information médicale de territoire. De même, sont prévues la coordination des instituts de formation et des plans de formation ainsi qu’une politique d’achat unique.

D’autres fonctions médico-techniques (radiologie, laboratoires et pharmacie) seront aussi organisées en commun.

L’hôpital en quelques chiffres [5] :

- 4 IRM sur le site (2 publiques et 2 privés)

- 3 Scanners

- 4 gamma caméras

- 1 TEP scan

- 14 salles opératoires au bloc central

- 24 postes de dialyse

- Nombre d’hospitalisations :

- 32 026 entrées en médecine

- 6 527 entrées en chirurgie

- 5 013 entrées en gynécologie-obstétrique

- 92 336 passages aux urgences :

- 55 243 aux urgences adultes

- 24 413 aux urgences pédiatriques

- 12 680 aux urgences obstétricales

- 3 064 naissances

- 17 830 passages au bloc

- 11 002 au bloc central

- 3 868 au bloc ambulatoire

- 2 960 au bloc obstétrical

1.3 Présentation du service biomédical du CH Henri Duffaut d’Avignon

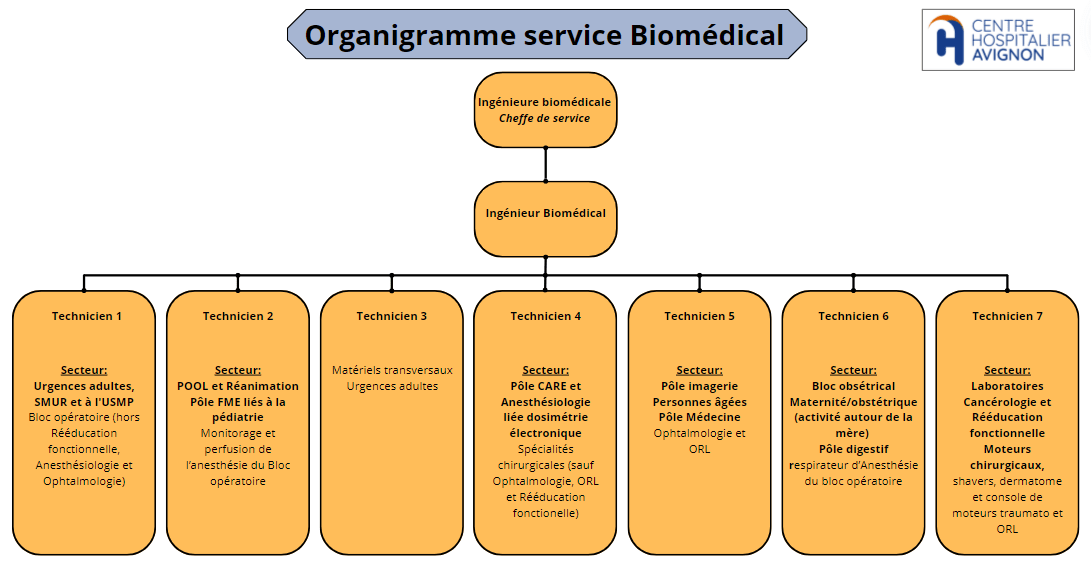

Le service biomédical de l’hôpital d’Avignon est composé de 2 ingénieurs et 7 techniciens (cf. figure 13).

Figure 13 : Organigramme du service biomédical d'Avignon (source auteur)

Le rôle du service biomédical est crucial dans l’hôpital car, il assure la gestion et la maintenance des dispositifs médicaux (DM) utilisés pour diagnostiquer, traiter et surveiller les patients. Il joue un rôle essentiel dans le maintien de la qualité des soins de santé en garantissant que les DM fonctionnent de manière fiable et sécurisée. Voici quelques-unes des fonctions clés du service biomédical :

- Maintenance préventive : planifier et réaliser des contrôles réguliers des DM pour assurer leur bon fonctionnement et prévenir les pannes.

- Maintenance curative : diagnostiquer et réparer les DM défectueux afin de minimiser les interruptions de service et garantir la sécurité des utilisateurs et des patients.

- Formation : fournir une formation aux utilisateurs sur l’utilisation des DM.

- Gestion des stocks : gérer les stocks de pièces détachées et des consommables nécessaires à la maintenance et l’utilisation des DM.

- Mise à niveau et remplacement : évaluer périodiquement les besoins en matière de mise à niveau ou de remplacement des DM en fin de vie.

II - Etat des lieux des GMAO et projet du GHT 84

2.1 Etat des lieux des différentes GMAO du GHT 84

Sur le GHT 84, les CH ne possèdent pas tous une GMAO, et pour ceux qui en sont dotés, elles sont souvent différentes d’un site à un autre.

Certains utilisent Excel ou encore une « GMAO maison » ou bien d’autres établissements confient leur suivi à une société extérieure.

L’utilisation de ces « GMAO » peuvent être commune aux services biomédicaux et aux services techniques avec une base en commun ou non suivant les établissements ou, comme le CH d’Avignon posséder un logiciel différent pour chaque service.

Le nombre de DM géré par les services biomédicaux est très disparate en fonction des établissements, moins de 100 pour les CH de Gordes et Sault, 3000 pour le CH d’Oranges et près de 9000 pour le CH d’Avignon. De ce fait, la prochaine GMAO devra correspondre à de petits comme de gros établissements et répondre à différents types d’utilisation car, elle pourrait être utilisée aussi bien par le service biomédical que les services techniques, voire même l’informatique.

Pour le CH d’Avignon, un souci se pose en plus depuis 2021, à savoir que la société ASDZ, fournisseur de la GMAO SOFIA réalisé sous 4D, a fermé ses portes. De ce fait, l’établissement ne peut plus avoir recours auprès de cette société en cas de problèmes rencontrés. Le pire scénario serait de perdre toute la base de données, sans possibilité de pouvoir la récupérer. Dans ce cas-là, le CH pourrait perdre tout son inventaire ainsi que son Registre de Sécurité, Qualité et Maintenance (RSQM).

2.2 Projet de déploiement d’une nouvelle GMAO

Le déploiement d’une nouvelle GMAO au sein d’un GHT constitue un projet stratégique visant à améliorer la gestion des équipements médicaux, aussi bien la maintenance que les achats [6, 7]. Par exemple la création des types modèles des DM identiques à tout le GHT permettra de connaitre plus précisément l’état de l’inventaire et de mieux gérer leur maintenance.

Ce projet a débuté en 2022 pour le GHT 84 pour 2 raisons principales : le besoin du CH d’Apt d’obtenir une GMAO et la fin de support de la GMAO actuelle du CH d’Avignon.

La première phase du projet a consisté à réaliser une analyse des besoins des différents utilisateurs et des spécifications requises pour la nouvelle GMAO. Pour ce faire, une consultation a été menée auprès des services biomédicaux et techniques de tous les CH du GHT pour recueillir leurs besoins et leurs attentes. L’utilisation de l’outil Teams de Microsoft s’est avéré utile à toutes les étapes du projet. Les établissements avaient à disposition des fichiers « Excel » sur lesquels ils devaient renseigner plusieurs informations comme :

- Le nom de leur GMAO actuelle et depuis quand ils l’utilisent.

- Gestion commune biomédical/technique ou non.

- Le nombre d’équipements.

- Souhait d’une interface avec un logiciel de géolocalisation.

- Souhait d’une interface avec un logiciel de commande.

- Est-ce que l’établissement souhaite changer de GMAO et à quelle échéance ?

Cette étape a déjà été effectuée avant mon arrivée.

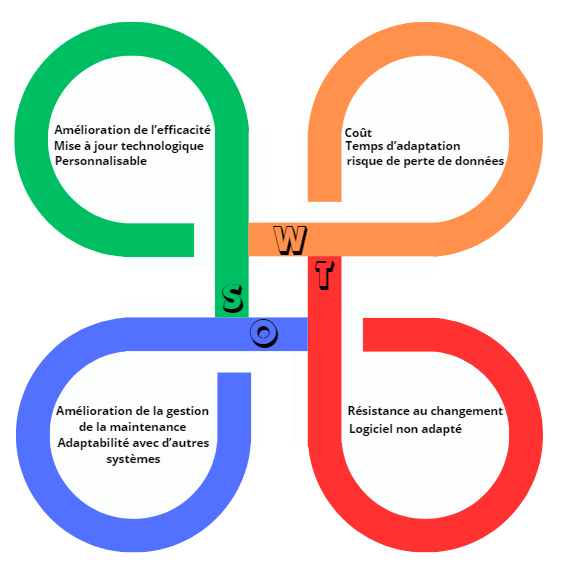

Afin de mieux comprendre les défis et les opportunités du déploiement d’une nouvelle GMAO, une analyse SWOT a été réalisée (cf. figure 14). Cette analyse a permis de dresser un portrait des forces et des faiblesses liées au projet.

Figure 14 : SWOT (source auteur)

Après avoir défini les besoins et la réalisation d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) provisoire [8] [9], la phase suivante consiste à sélectionner plusieurs fournisseurs présents sur le marché [10].

III - Conduite du projet de changement de la GMAO

Pour mener à bien un tel projet, un QQOQCP est une méthode utile pour organiser et structurer les différentes étapes (figure 15).

Figure 15 : QQOQCP (source auteur)

3.1 Sourcing et Choix des candidats

Le sourcing est une étape importante dans le processus de sélection d’une nouvelle GMAO. Il permet d’identifier, d’évaluer et de choisir les fournisseurs potentiels de la solution qui répondra le mieux aux besoins du GHT.

Après avoir défini les besoins et les critères de sélection, il faut rechercher des éditeurs de GMAO susceptibles de correspondre aux attentes du GHT. Pour cette recherche, plusieurs possibilités sont possibles :

- Des recherches en ligne : utilisation des moteurs de recherche.

- Consulter des forums de discussions pour obtenir des recommandations.

- Appeler d’autres CH pour savoir qu’elle GMAO ils utilisent et leur avis.

- Lire des avis d’utilisateurs et des études de cas pour évaluer les fournisseurs.

Pour cette recherche, le GHT s’est appuyé sur le forum Synerbiomed, le bouche à oreille, mais aussi sur les centrales d’achats afin de connaitre les différentes GMAO, ce qui a permis de cibler 6 logiciels pour commencer. Suite à ces recherches, une analyse a été effectuée pour ne retenir que 3 candidats en se basant sur :

- Les fonctionnalités de leur produit.

- Leur références clients.

- Les retours d’expériences des autres établissements.

- La possibilité de récupération des données des anciennes GMAO.

- Le calcul financier « grossier » de leurs offres.

3.2 Démonstration et essai des différentes GMAO

Texte

Suite au choix des 3 candidats retenus, une journée de démonstration des différentes GMAO a été programmée au CH d’Orange, avec des représentants de chaque établissement et les fournisseurs de logiciel le 26 mars 2024.

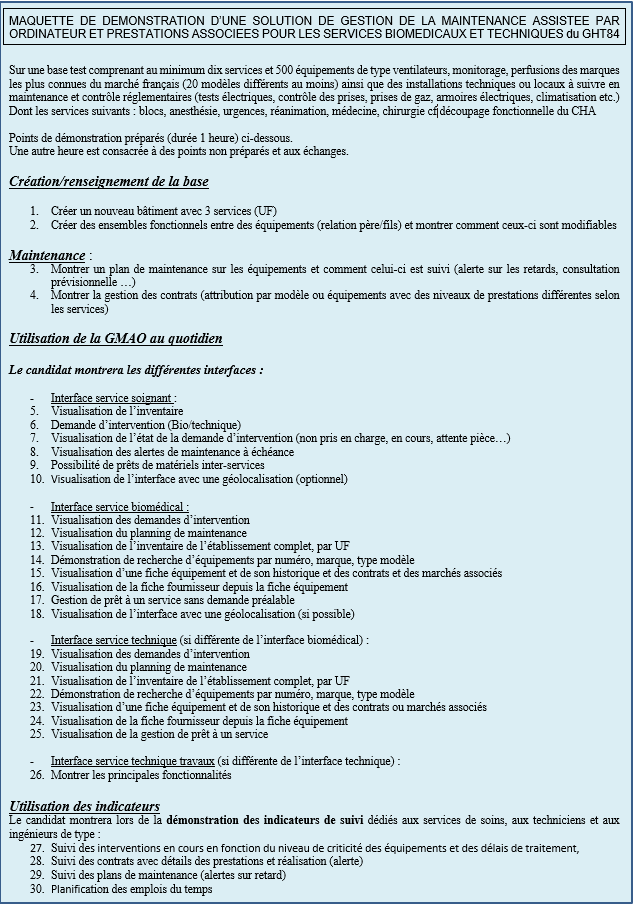

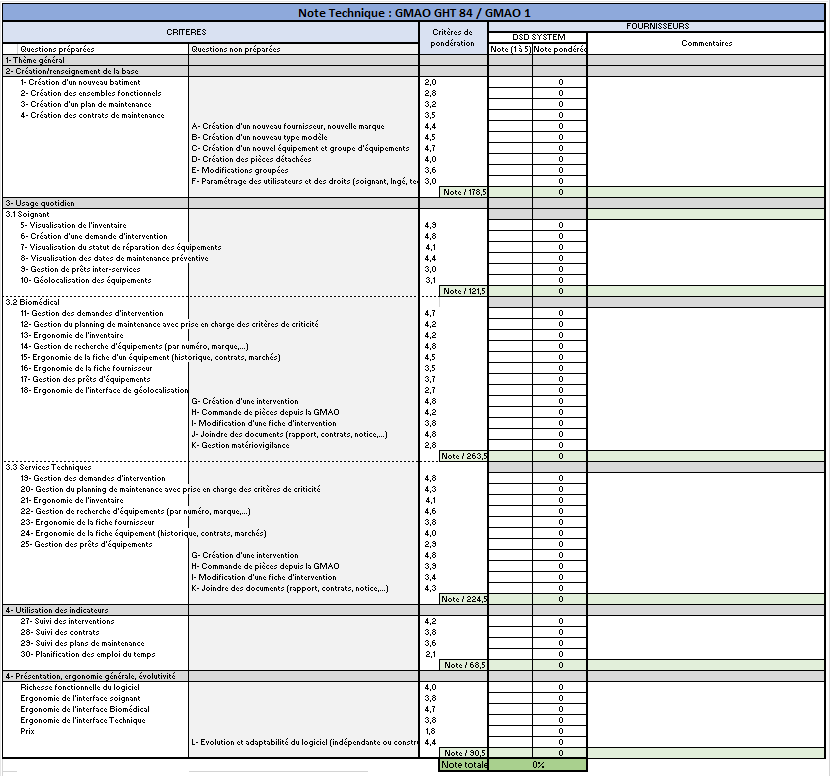

Une maquette de démonstration réalisée à l’avance a été fournie aux sociétés deux semaines avant leur présentation, dans le but d’avoir un déroulé de leur démonstration identique afin de pouvoir faciliter la notation (cf. figure 16).

Figure 16 : maquette de démonstration (source auteur)

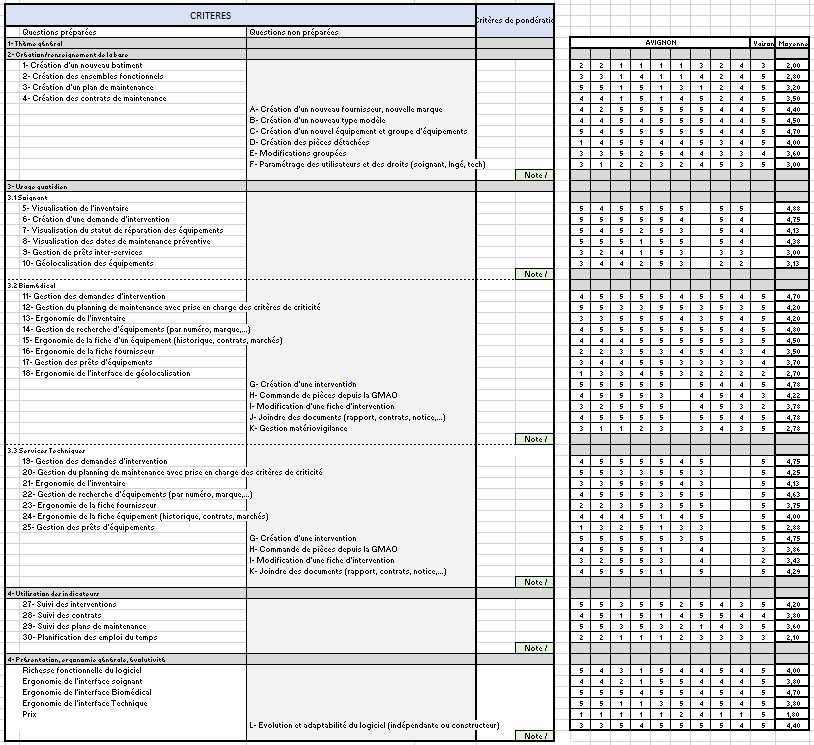

En parallèle, une liste de questions non fournie aux candidats a été préparée pour vérifier que les fournisseurs connaissaient bien leur produit et les contraintes/impératifs du milieu hospitalier public (cf. figure 17).

Figure 17 : liste des question non communiquées aux candidats (source auteur)

Cette maquette et cette liste ont été conçues en collaboration entre les différents CH par divers profils métier (ingénieurs, techniciens, acheteurs mais aussi le personnel soignant). Le temps imparti pour les démonstrations étant de 2 heures (1 heure pour la démonstration « préparée » et 1 heure pour les questions « non préparées »), la difficulté rencontrée a été de se limiter dans le nombre de « questions ». Pour honorer ces délais, un maître du temps a été désigné dans le but de respecter l’équité entre les candidats. Ces listes de questions ont été énumérées par des chiffres pour les préparées et des lettres pour les non préparées afin de les distinguer plus facilement dans une feuille de notation technique.

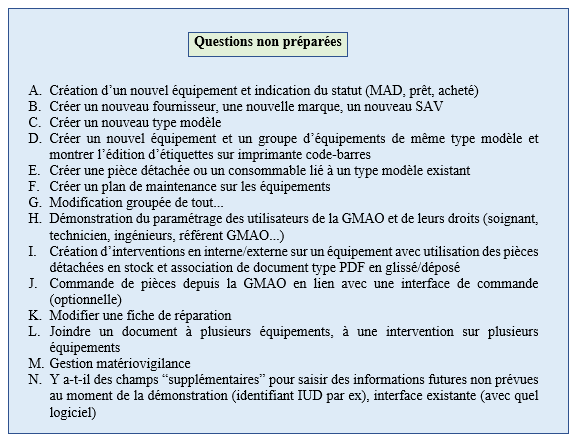

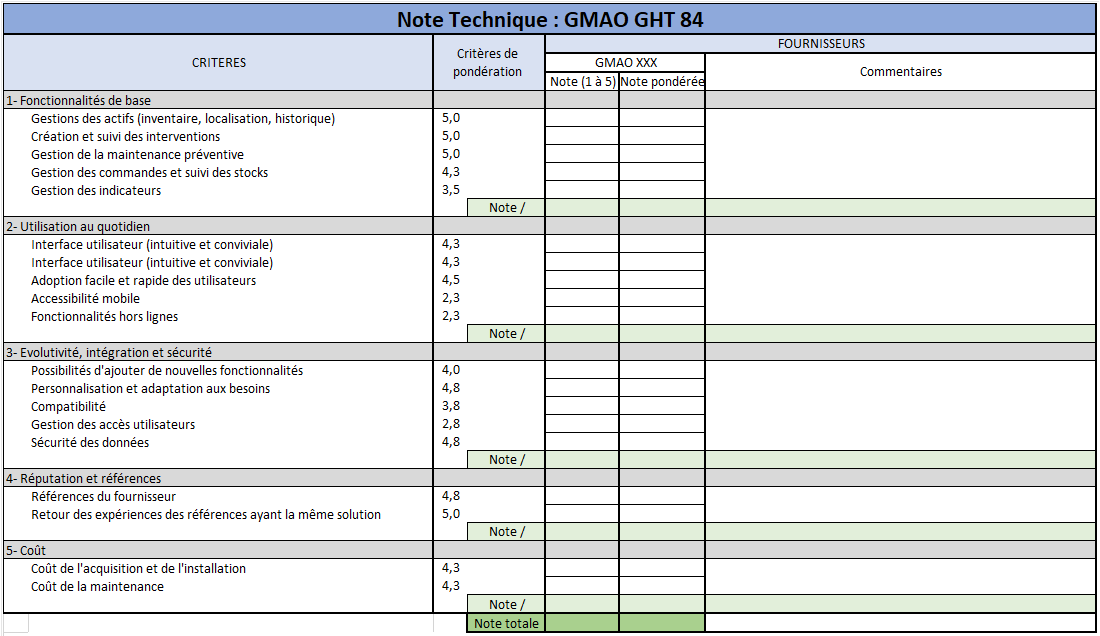

Afin de mettre au point une feuille de notation, une maquette fut réalisée en reprenant la maquette de démonstration et la liste des questions non préparées évoquées ci-dessus puis partagée à tous les CH grâce à Teams. Ensuite, il a été demandé à chaque personne de noter les questions par ordre d’importance, de 1 à 5 (5 étant la note la plus importante), pour appliquer une pondération (cf. figure 18). L’objectif de cette pondération est de refléter l’importance relative de chaque élément par rapport aux autres assurant ainsi une évaluation plus juste des résultats.

Figure 18 : Tableau de synthèse pour calculer les critères de pondération (source auteur)

A la suite des retour les critères de pondération ont été calculés et une feuille de notation, voir figure 19, a été réalisé dans le but de départager les 3 candidats, et de ne retenir que 2 d’entre eux à qui, il sera demandé un accès à une base de données correspondant à un établissement de santé. Cet accès permettra de manipuler soi-même et, de découvrir les fonctionnalités des GMAO sans « contraintes de temps ». Cette démarche a aussi pour objectif de se rendre compte si la prise en main est intuitive ou non et d’échanger avec les éditeurs pour voir s’ils sont aptes à répondre rapidement à nos interrogations. Les nouvelles GMAO étant tellement paramétrables, Il ne faut pas rester bloquer sur des incompréhensions d’utilisation, ni penser qu’il manque des fonctionnalités.

Figure 19 : feuille de notation technique lors de la journée de démonstration (source auteur)

Après la journée de démonstration, les représentants des CH qui étaient présents ont eu une semaine pour faire parvenir leur notation auprès du CH d’Avignon. Une fois ces notes techniques récupérées, une synthèse des retours a été réalisée et diffusée aux représentants des CH ainsi que le résultat des 2 fournisseurs retenus pour les essais sur site. Bien évidemment, les candidats ont été informé de ce premier compte rendu.

3.3 Choix final de la GMAO

Comme évoqué précédemment, nous avons demandé à chaque société, d’avoir accès à une base de données pour manipuler par nous-même et pour découvrir à notre rythme les différentes fonctionnalités des logiciels. Cela ne nous a pas empêcher de prendre contacts avec eux pour obtenir à nouveau une démonstration lors de cette phase de manipulation.

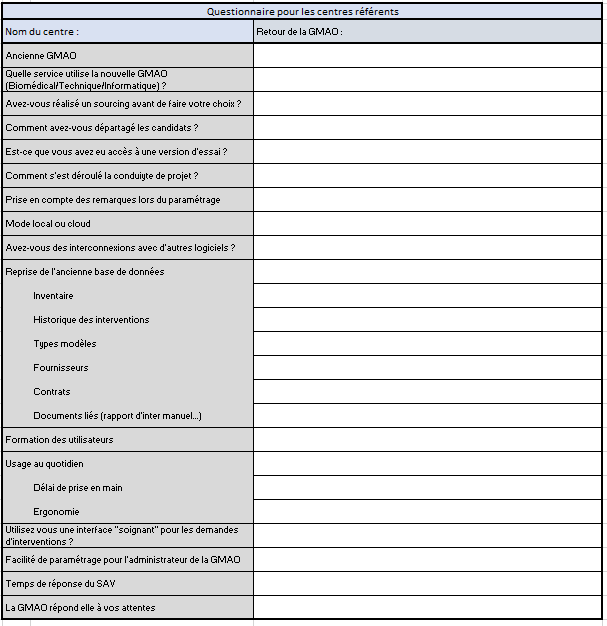

Lors de nos premiers échanges avec les différents fournisseurs, nous leur avons demandé une liste de centres référents où leur GMAO était installée. Nous avons donc contacté certains centres pour avoir leurs retours d’expériences, aussi bien sur la mise en place que l’usage au quotidien. Afin d’obtenir un retour de leur part le plus juste possible et comparable entre eux, un questionnaire a été rédigé pour poser les mêmes questions à chacun (cf. figure 20). L’étude ne s’est pas arrêtée à la liste des références fournies, nous avons contacté d’autres CH utilisant une de ces GMAO ou en phase d’acquisition. A la suite de ce sondage, un résumé des points faibles et points forts de chaque solution ont été mis en avant et ces résultats feront parties d’une nouvelle feuille de notation qui permettra de fixer le choix sur l’une des deux GMAO. Ces échanges ont aussi permis de demander une licence type site à l’un des éditeurs afin de ne pas être limité par le nombre d’utilisateurs connectés en même temps et de pouvoir comparer des offres similaires.

Figure 20 : questionnaire pour les centres référents (source auteur)

Suite à une réunion avec le service informatique, le type d’hébergement a été acté et ce sera en « on premise » (en local). L’infrastructure de la future solution se situera sur le site de l’hôpital support du GHT pour tous les établissements. Ce choix vise à garder la maîtrise des données plutôt que de les héberger à l’externe.

Un nouveau CCTP a été réalisé par Mr Julien DETRAZ [11], qui s’est rapproché des deux autres CH du GHT qui changerons leur GMAO en même temps que le CH d’Avignon. Il s’agit de décrire plus précisément les besoins du GHT et des CH, tant sur l’usage au quotidien que sur des besoins spécifiques au démarrage. On y retrouve en autre comme demande :

- La récupération des données avec une aide au nettoyage et mise en forme de la base.

- La reprise des process et la génération automatique des documents (commande, réforme…).

- La création de bases communes des types modèles, des marques d’équipements et des fournisseurs.

Les autres CH se lanceront dans ce changement à leur rythme. Ce CCTP sera communiqué aux candidats afin d’obtenir un chiffrage de leur solution qui fera partie des critères du choix final.

Une nouvelle feuille de notation a été confectionnée en reprenant quelques éléments de la première et en y ajoutant d’autres critères comme le prix, qui n’est pas une variable à négliger (cf. figure 21). Bien évidemment, un critère de pondération est appliqué, toujours dans le but de refléter l’importance relative de chaque élément par rapport aux autres et, pour définir ce critère, la même solution que la première fois a été adoptée pour le réaliser. Cette feuille a été fournie à l’ensemble des acteurs en charge du choix final et à la suite de l’analyse des résultats, la « meilleure » GMAO en fonction des critères du GHT 84 sera choisie début juillet 2024.

Figure 21 : feuille de notation technique finale (source auteur)

IV - Déploiement et configuration de la nouvelle GMAO

Malheureusement, vu le temps nécessaire pour mener à bien un tel projet, je ne pourrai assister à cette partie.

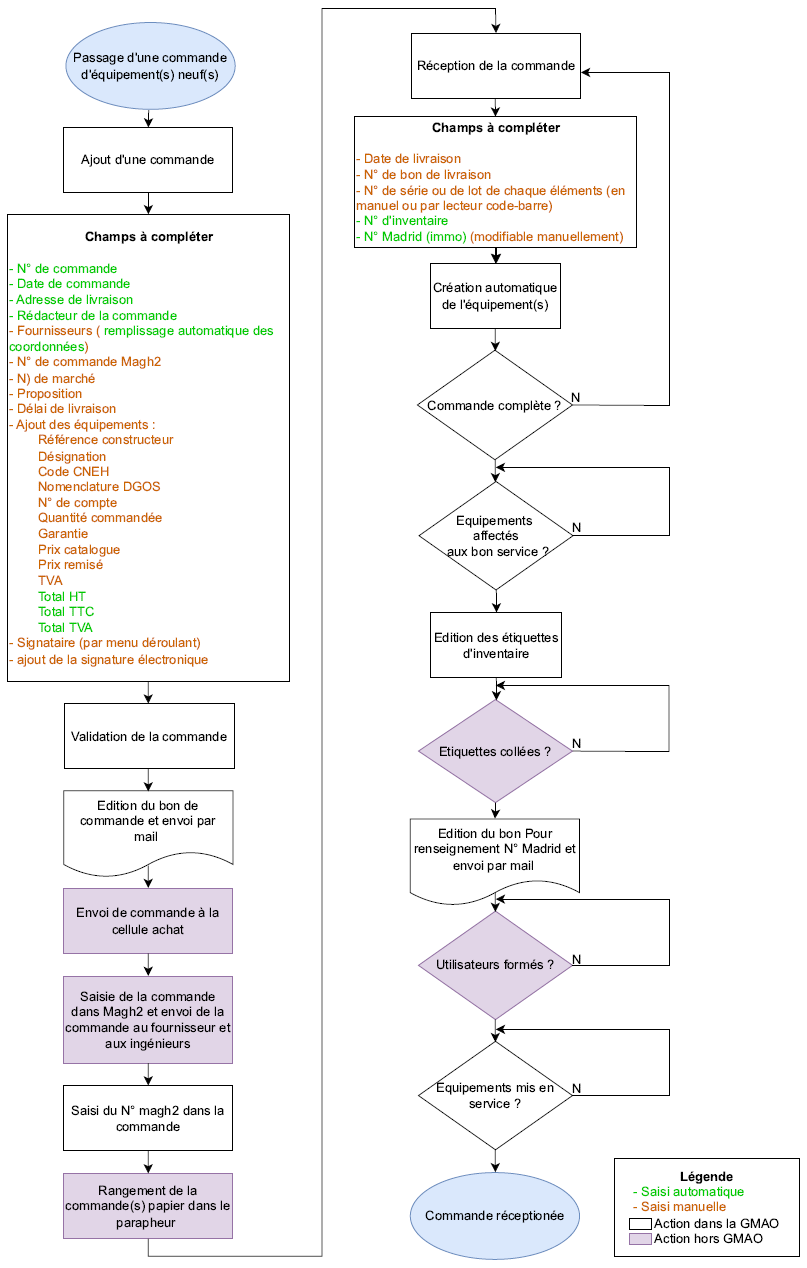

La réalisation d’un mappage des processus, tel que présenté en figure 22, pourrait offrir une vue d’ensemble claire et structurée des différentes étapes du déploiement et de la configuration de la nouvelle GMAO, facilitant la compréhension des tâches à accomplir [12]. Cela permettra de paramétrer les fonctionnalités nécessaires dans la nouvelle GMAO pour qu’elle réponde aux besoins spécifiques du GHT en se basant sur les processus actuels et les améliorations souhaitées. Cela contribuera à faciliter la transition de l’ancienne à la nouvelle GMAO en documentant les processus existants et les nouveaux attendus.

Figure 22 : mappage des processus du déploiement de la nouvelle GMAO (source auteur)

Pour la suite, il est essentiel de former des groupes de travail et de définir des référents administrateurs afin de préparer au mieux toutes les étapes de ce mappage et d’être accompagné par l’éditeur tout au long de cette partie.

La préparation initiale est surement l’une des phases la plus importante pour réussir à configurer la GMAO au plus près des attentes du GHT lors de sa mise en service. Il est donc important d’analyser tous les processus existants actuellement afin de les transposer dans le nouveau logiciel, voire même les améliorer.

En prenant comme exemple le processus de commande d’équipements neufs, toutes les étapes et les champs à renseigner (automatique ou manuel) devront exister dans la nouvelle GMAO afin de retrouver à minima les mêmes informations existantes dans le logiciel actuel (cf. figure 23). En termes d’amélioration, on pourrait envisager que les 2 premières étapes violettes (envoi de la commande à la cellule achat, saisi dans le logiciel de commande et l’envoi aux fournisseurs), puissent être réalisées directement depuis la GMAO en interfaçant les différents logiciels ensemble. Cela permettrait de réduire le nombre de saisies, ce qui ferait gagner du temps au personnel et éviterait des erreurs potentielles. Ce travail sera à réaliser pour tous les processus.

Figure 23 : processus de commande d'équipements neufs (source auteur)

Une autre étape importante pour la « configuration » de la nouvelle GMAO, sera de réussir à déterminer les données à migrer dans la nouvelle GMAO :

- Jusqu’à quelle date doit-on récupérer l’antériorité des interventions ? A savoir que le RSQM doit être conservé 5 ans après la fin de l’exploitation du DM (sauf dispositions particulières fixées par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour certaines catégories de dispositifs [13].

- Faut-il faire un tri dans les fournisseurs, les marques ou les DM qui n’existent plus ?

- Quels documents faut-il conservés (doc technique, manuel d’utilisation, rapport d’intervention) ?

Une variable est à prendre en compte pour aider à prendre ces décisions, est ce que l’ancienne GMAO sera toujours accessible pendant une durée garantie ou sera « débranchée » du fait de l’obsolescence informatique des serveurs.

En dernier lieu, après toutes ces configurations, tests, formation des utilisateurs et mise en service, le suivi post-déploiement sera une étape cruciale pour l’évaluation de la performance de ce nouvel outil afin qu’il réponde tout à fait aux besoins du GHT ou, le cas échéant y apportes des améliorations.

Conclusion

Le déploiement d’une nouvelle GMAO vise non seulement à standardiser les processus de gestion des DM et des équipements techniques, mais aussi à améliorer l’efficacité opérationnelle et la qualité des services rendus. Une GMAO de territoire permet à tous les établissements d’un GHT d’harmoniser leurs pratiques, d’autant s’il n’y a pas de service biomédical.

Les étapes initiales ont permis de définir les besoins des utilisateurs et de sélectionner des candidats potentiels grâce aux sourcing et les évaluations de ceux-ci ont amené au choix final de la nouvelle GMAO.

La prochaine étape, non couverte par ce rapport, sera déterminante pour configurer la nouvelle solution en fonction des attentes des utilisateurs. L’analyse des processus existants permettra à minima de les retrouver, voire même de les améliorer lors du déploiement de la solution retenue. Un suivi post-déploiement sera essentiel pour déterminer si les attentes et les objectifs sont atteint et de les ajuster le cas échéant.

Pour mener à bien une telle étude, il est important de garder l’implication de toutes les personnes y participant. Cela est d’autant plus complexe avec l’éloignement des différents sites malgré l’utilisation de nouveaux outils numériques qui permettent de partager des informations ou de réaliser des visio-conférences. La réalisation de point réguliers peut contribuer à cela.

Une direction biomédicale de territoire permettrait-elle de mener à bien plus facilement ce genre de projet ?

Références bibliographiques

[1] M. Work, « Historique de la maintenance industrielle », Mobility Work. Consulté le : 16 juin 2024. https://mobility-work.com/fr/blog/historique-maintenance-evolution/

[2] Wikipédia, « Gestion de maintenance assistée par ordinateur », Wikipédia. 1 septembre 2023. Consulté le : 16 juin 2024. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestion_de_maintenance_assist%C3%A9e_par_ordinateur&oldid=207451874

[3] Agenge Régional de Santé PACA, « Groupement ospitalier de territoire en PACA ». Consulté le : 16 juin 2024. https://www.paca.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-01/CP_GHT_Paca_OK.pdf

[4] C. H. d’Avignon, « Histoire du CH d’Avignon », Site Internet du Centre Hospitalier d’Avignon. Consulté le : 16 juin 2024. https://www.ch-avignon.fr/nos-missions/histoire-378.html

[5] C. H. d’Avignon, « L’hôpital en chiffres », Site Internet du Centre Hospitalier d’Avignon. Consulté le : 16 juin 2024. https://www.ch-avignon.fr/nos-missions/l-hopital-en-chiffres-377.html

[6] Horneo, « Les 7 étapes pour une mise en place réussie de votre GMAO ». Consulté le : 16 juin 2024. https://www.horneo.fr/blog/gmao/7-etapes-mise-en-place-reussie-gmao.html

[7] Mathilde Lebrun, « Les étapes pour une mise en place réussie de votre GMAO ». Consulté le : 16 juin 2024. https://blog.aqmanager.com/logiciel-gmao-de-maintenance-les-premieres-etapes-pour-la-mise-en-place

[8] L’équipe éditoriale d’Indeed, « C’est quoi un cahier des charges et comment le rédiger ? », Guide de carrière d’’Indeed. Consulté le : 16 juin 2024. https://emplois.ca.indeed.com/conseils-carriere/developpement-carriere/cest-quoi-cahier-des-charges

[9] Bernard Mechin, « Cahier des charges », Techniques de l’Ingénieur. Consulté le : 16 juin 2024. https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/genie-industriel-th6/soutien-de-maintenance-42637210/gmao-mt9462/cahier-des-charges-mt9462niv10001.html

[10] El Hassane Barahioui, Cheikh Yatma Diop, Brahim Kada, et Emmanuel Uwihanganye, « Elaboration d’un guide de choix d’une GMAO », 2008 2007. Consulté le : 16 juin 2024. https://www.utc.fr/tsibh/public/2tsibh/08/Projets_d_integration/guide_de_choix_gmao/barahioui_diop_kada_uwihanganye.htm#Guide

[11] Julien Detraz, « Rapport de stage DESS TBH CHRA Service Bio », 1999 1998. Consulté le : 16 juin 2024. https://www.utc.fr/master-qualite/public/publications/qualite_et_biomedical/UTC/dess_tbh/98-99/Stages/Detraz/Detraz.HTM

[12] Jean-Baptiste Lombardot, « Préparation à l’installation d’une GMAO », 2016. Consulté le : 16 juin 2024. https://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/16/stage/lombardot/Rapport%20stage%20image_fichiers/Preparation%20du%20service%20biomedical%20installation%20de%20la%20GMAO%20et%20mise%20en%20place%20d'une%20gestion%20documentaire.pdf

[13] Pascal Di Donato, « Mise au point sur la maintenance des dispositifs médicaux », oct. 2011. Consulté le : 16 juin 2024. https://www.cfef.org/archives/bricabrac/maintenance.pdf