IDS056 - Participation à la mise en place et à la réalisation du plan d'équipement 2020

Catégories

Avertissement

Auteure

Contact

Citation

A rappeler pour tout usage : Priscillia FEBRISSY, « Participation à la mise en place et à la réalisation du plan d'équipement 2020 », Université de Technologie de Compiègne (France), Master Ingénierie de la Santé, Parcours Technologies Biomédicales et Territoires de Santé (TBTS) et Dispositifs Médicaux et Affaires Réglementaires (DMAR), Mémoire de stage, juillet 2020, https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids056

Résumé

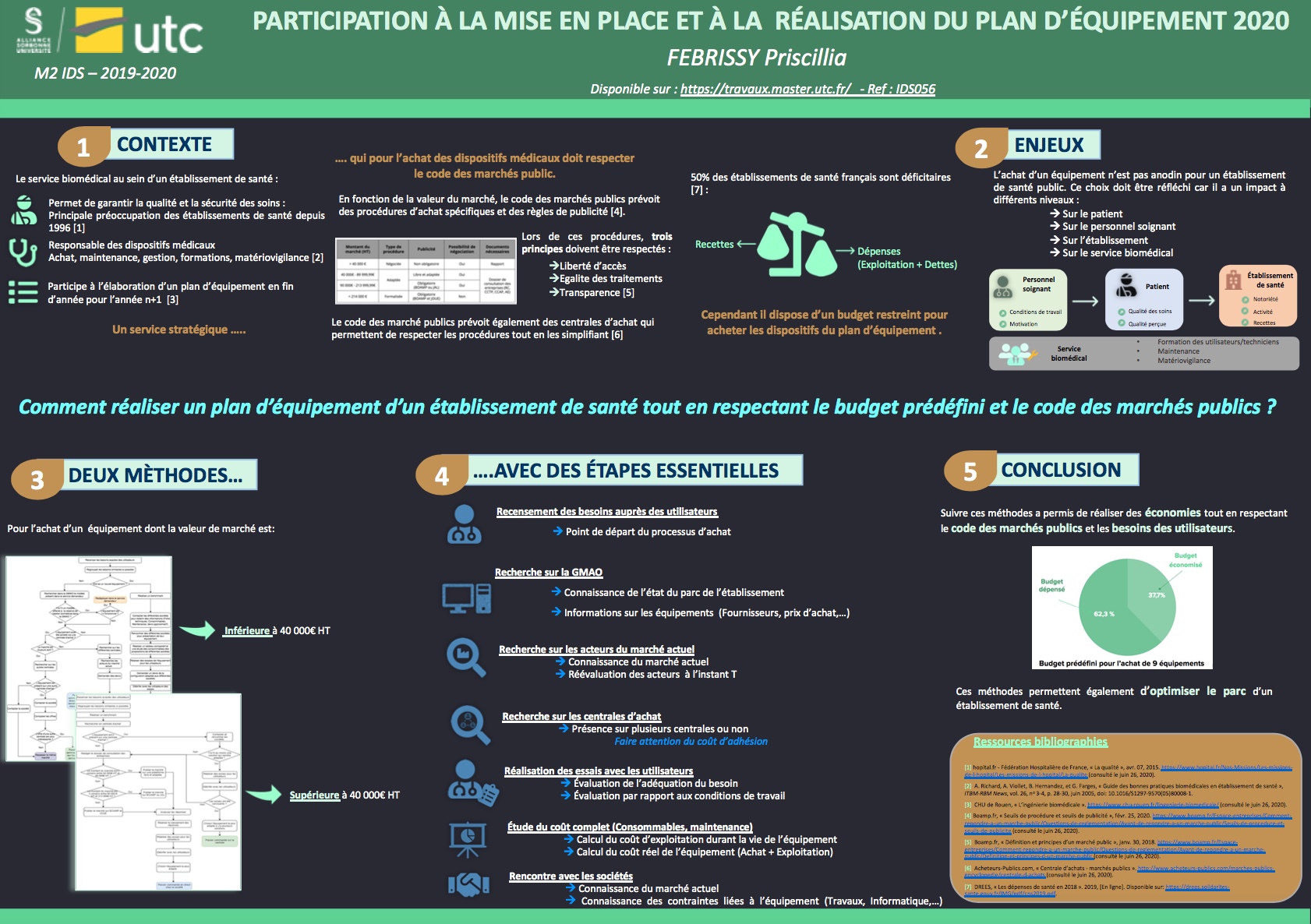

Au sein d’un établissement de santé public, le service biomédical joue un rôle stratégique. En effet, il a pour responsabilité les équipements biomédicaux qui y sont présents de l’achat à la réforme. Chaque année les ingénieurs biomédicaux disposant du pouvoir adjudicateur achètent des équipements. Ces achats ont pour but de répondre aux besoins des utilisateurs et de garantir la sécurité des soins délivrés aux patients. Au vu de la situation économique actuelle des établissements de santé publics en France, il est important pour les ingénieurs biomédicaux de ne pas dépasser le budget validé. Ainsi, l'objet de ce stage est d’aider les ingénieurs biomédicaux à réaliser le plan d’équipement de l’année 2020 en respectant les souhaits des utilisateurs et le budget validé par la direction. Le but étant de de trouver la méthode qui permet de respecter le code des marchés publics, les besoins des utilisateurs et le budget

Abstract

Within a public health establishment, the biomedical service plays a strategic role. Indeed, he is responsible for the biomedical equipments present there from the purchase to the reform. Each year the biomedical engineers with the contracting authority buy equipment. The purpose of these purchases is to meet the needs of users and to guarantee the safety of patient care. In view of the current economic situation of public health establishments in France, it is important for biomedical engineers not to exceed the validated budget. Thus, the purpose of this internship is to help biomedical engineers to carry out the equipment plan for the year 2020 while respecting the wishes of users and the budget approved by management. The goal is to find the method which allows to respect the code of public procurement, user needs and budget.

Téléchargements

Participation à la mise en place et à la réalisation du plan d'équipement 2020

Participation à la mise en place et à la réalisation du plan d'équipement 2020

Mémoire complet :

PARTICIPATION À LA MISE EN PLACE ET A LA RÉALISATION DU PLAN D'ÉQUIPEMENT 2020

Remerciements

Avant de développer ce rapport, je tiens à remercier en quelques lignes les nombreuses personnes qui ont permis que ce stage se déroule dans les meilleures conditions.

Tout d’abord je tiens à remercier Monsieur Olivier GUIGOU, directeur de la Direction des Achats, de la Logistique, des Investissements et du Patrimoine (DALIP) qui a accepté que j’effectue mon stage de fin d’étude au sein du service biomédical du Centre Hospitalier Sud Francilien.

Je voudrais exprimer ma reconnaissance envers ma tutrice de stage Madame Florence BRICOT, Ingénieur et responsable du service biomédical, pour m’avoir accueilli dans son équipe et fait confiance. Je voudrais témoigner ma reconnaissance envers Madame Maëva MEUNIER, la deuxième ingénieur biomédical qui a su m’aider et répondre à toutes mes questions. Merci à vous deux de m’avoir permis de découvrir la vie professionnelle d’un ingénieur biomédical hospitalier et de m’avoir transmis une partie de votre savoir.

Je souhaite remercier particulièrement tous les membres du personnel du service biomédical (Gestionnaires et techniciens) et les autres membres de la DALIP pour leur accueil, leur disponibilité́ et leur marque de sympathie durant ces six mois.

Et je finirais en remerciant le personnel soignant du Centre Hospitalier Sud Francilien (cadres, médecins, infirmières, ...) qui a su m’accorder leur confiance dans les dossiers en lien avec leurs services respectifs.

Introduction

Un service biomédical au sein d’un établissement de santé occupe une place importante. Il permet de garantir la qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients : soit la principale préoccupation de ces établissements depuis 1996 [1] [2]. En effet, un service biomédical à la responsabilité des dispositifs médicaux utilisés pour prodiguer des soins de qualité aux patients : cela passe par l’achat, la maintenance, la gestion, la formation des utilisateurs ou encore les déclarations de matériovigilance [3].

Dans un établissement de santé, en fin d’année tout service biomédical fournit un plan d’équipement annuel avec l’ensemble des dispositifs médicaux qui seront à acheter au cours de l’année suivante. Ce plan renseigne sur le budget prédéfini alloué à chacun de ces dispositifs demandés par les personnels médicaux et soignants soit dans le cadre d’un renouvellement, soit d’une nouvelle acquisition. Or, les établissements de santé publics comme le Centre Hospitalier Sud Francilien font face à des restrictions budgétaires [4].

L’objectif du stage est donc de réaliser et de mettre en place le plan d’équipement validé pour l’année 2020 tout en tenant compte de la situation financière actuelle des établissements de santé mais également des besoins des utilisateurs.

Dans un premier temps, la structure

d’accueil et son environnement seront présentés. Ensuite, le contexte et des

missions réalisées seront expliqués et pour finir un bilan sur les apports du

stage sera réalisé.

I-Présentation de la structure d'accueil et de son environnement

1) Le Groupement Hospitalier de Territoire “Île-de-France Sud”

En juillet 2016, le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) “Ile-de-France Sud” a été créé et regroupe trois établissements de santé (Figure 1) :

- Le Centre Hospitalier d’Arpajon

- Le Centre hospitalier Sud-Essonne

- Le Centre Hospitalier Sud Francilien [5].

Ces trois établissements se situent dans le département de l’Essonne qui se situe à moins de 40 km de Paris. Le Centre Hospitalier Sud Francilien permet d’assurer la prise en charge de près de 600 000 habitants [7]. Ainsi, afin de garantir l'accès aux soins à tous les patients sur l’ensemble du département de l’Essonne dont la population est estimée à 1 319 400 d’habitants au 1er janvier 2020 selon l’Insee, le GHT a mis en place des coopérations avec le GHT Nord Essonne et avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP) [8] [9].

Au sein d’un GHT, un établissement est défini comme établissement support avec pour responsabilité la gestion de fonction support telle que les achats et la formation des utilisateurs pour l’ensemble des établissements membres dans le but d’une mutualisation [10]. Pour le GHT Île-de-France Sud, l’établissement support est le Centre Hospitalier Sud Francilien [11].

2) Le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF)

Le Centre hospitalier Sud Francilien est le résultat de la fusion juridique en 1999 de l’hôpital Louise Michel d’Évry et de l’hôpital Gilles de Corbeil [12].

En effet, situé à Courcouronnes l’hôpital Louise Michel ouvert en octobre 1982 possédait 300 lits de Médecine, Chirurgie, Obstétrique en plus d’une unité de psychiatrie adulte. Et l’hôpital Gilles de Corbeil, situé à Corbeil-Essonnes ouvert en novembre 1985, visait à assurer l’ensemble des spécialités médicales telles que : la médecine nucléaire, l’urologie ou encore la cancérologie [13]. En 1998, l’hôpital Gilles de Corbeil se lie au centre de rééducation-réadaptation Albert Calmette situé à Yerres [12]. Étant des hôpitaux de tailles moyennes, il leur était impossible d’offrir aux patients l’ensemble des activités médicales sur chaque site [13]. C’est pour cette raison qu’ils ont fusionné.

Afin de regrouper les lieux de soins et l’ensemble des activités médicales du CHSF sur un site unique, un bâtiment ouvre ses portes à Corbeil-Essonnes en 2012. L’ouverture de ce site unique entraîne alors la fermeture de l’hôpital Louise Michel d'Évry, de l’hôpital Gilles de Corbeil et du centre Albert Calmette cette même année [14] [15]. Il est constitué de 8 pôles médicaux répartis sur 5 étages :

- Anesthésiologie - Réanimation - Urgences SAMU-SMUR

- Femme-Mère-Enfant

- Médecine

- Médecine de spécialité

- Psychiatrie adulte

- Chirurgie

- Médico-technique et fonctions transversales

- Santé publique et soins de suite [16].

Étant l’établissement de recours et référent dans son territoire de santé dans de nombreuses spécialités, au 1er Janvier 2017 le CHSF comptait 3 529 professionnels [17].

Il a une capacité d'accueil de 1094 lits et places ce qui lui a permis d’enregistrer 84 373 séjours hospitaliers dont la durée moyenne était de 4.2 j en 2018 [17]. Cette même année, le CHFS a réalisé 12 340 interventions chirurgicales et 5 248 naissances grâce à :

- Ses deux blocs opératoires dont un lourd avec 11 salles et un ambulatoire avec 4 salles ;

- Son bloc obstétrical constitué de 10 salles d’accouchement ;

- Et ses 24 lits de réanimation.

Le plateau technique est également doté de :

- 6 salles de radiologie

- 3 salles d’échographies

- 2 IRM

- 2 scanners

- 1 TEP-Scan

- 2 Gamma-cameras

- 1 mammographe numérique

- 1 laboratoire de biologie médicale

- 1 laboratoire d’hygiène hospitalière.

Cela a permis en 2017 de réaliser plus de 40 200 actes d’imagerie, 5200 scintigraphies et examens TEP-scan, environ 2,5 millions d’actes de biologie et 307 142 consultations (hors urgences) en 2018 [17]

La fusion concerne également les établissements de soins avec qui ils étaient liés, ainsi le groupe hospitalier Sud Francilien est composé en plus du site à Corbeil-Essonnes :

- D’un Établissement d’Hébergement Pour Personnes Âgées Dépendantes : Maison d’Accueil Galignani à Corbeil-Essonnes [18] ;

- D’unités psychiatriques dans le sud de l’Essonne [19];

- De services de médecine pénitentiaire pour les détenues de la prison de Fleury-Mérogis [20] ;

- D’instituts de formation à Corbeil-Essonnes (Soins Infirmiers (IFSI), Manipulateurs en Électroradiologie Médicale (IFMEM), Aides-Soignants (IFAS), Auxiliaires de Puériculture (IFAP)) [21] ;

- Le SAMU-SMUR de l’Essonne.

Deux gros projets ont été lancés en 2020 sur le site du CHSF à Corbeil-Essonnes, la construction du premier centre de Procréation Médicalement Assisté de l’Essonne et la construction d’un bâtiment pour la relocalisation des quatre instituts de formations.

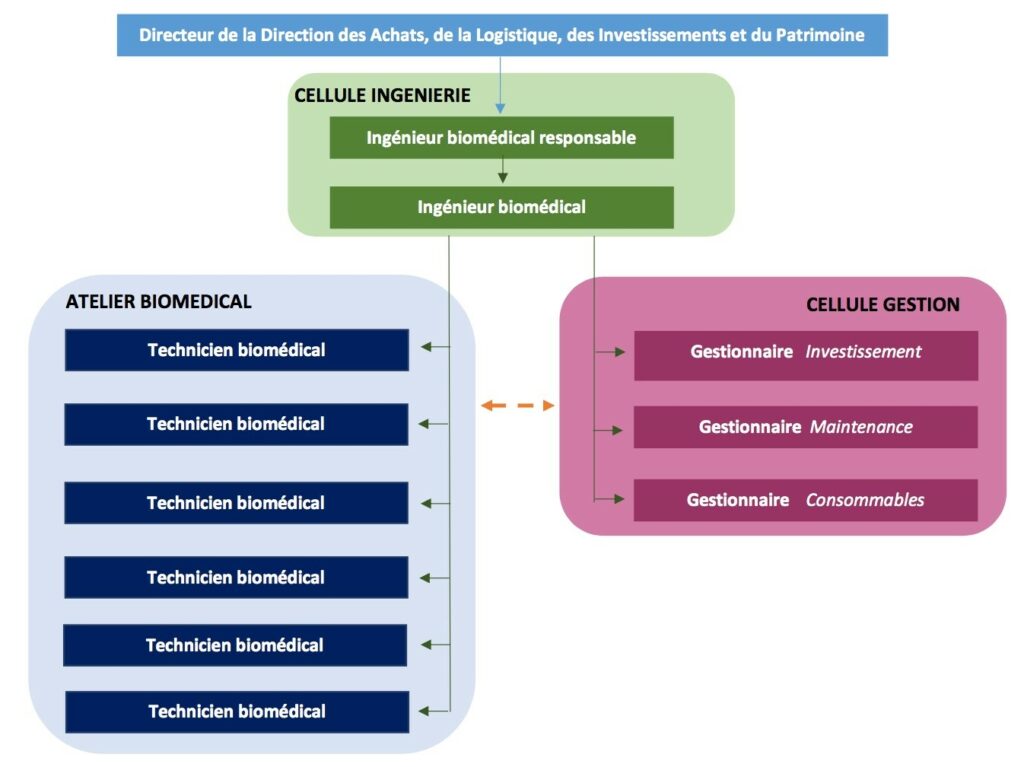

3) Le service biomédical

Le service biomédical fait partie de la Direction des Achats, de la Logistique, des Investissements et du Patrimoine. Il est composé de deux ingénieurs biomédicaux chapeautant trois gestionnaires des ressources biomédicales et six techniciens biomédicaux (Figure 2). Les bureaux des ingénieurs et gestionnaires se situent au 2ème étage du CHSF, tandis que l’atelier des techniciens se situe au 1er étage.

Le service biomédical du CHSF étant responsable des DM de l'établissement s’organise autour de deux principales missions qui sont : l’achat et la maintenance de ces DM.

Mission d’achat

La mission d’achat est assurée par les ingénieurs biomédicaux et les gestionnaires. Elle englobe deux types d’achats : les achats liés à de l’investissement et les achats liés à de l’exploitation.

Ainsi, cette mission d’achat comprend chaque année :

- L’élaboration de la stratégie d’achat ;

- L'acquisition d’équipements biomédicaux dans le but d’un renouvellement ou nouvelle acquisition ;

- La gestion des marchés des équipements biomédicaux en achat, en location, ... ;

- La mise en place de plans de formation pour les utilisateurs et/ou des techniciens biomédicaux si nécessaire ;

- La gestion des consommables biomédicaux ;

- La veille sur les technologies et les règlements en lien avec les équipements biomédicaux

En 2020, le Service biomédical s’est vu mettre à disposition un budget de près de 3 700 000 € afin de réaliser sa mission d’achat.

Mission de maintenance

La mission de maintenance est assurée par l’ensemble du service biomédical. En effet, elle s’effectue en deux étapes :

- La 1ere étape vise à réfléchir à la stratégie :

Les ingénieurs décident qu’à la sortie de garantie d’un équipement la maintenance se fera en interne ou par un prestataire avec lequel ils auraient souscrit un contrat de maintenance. Lors de cette étape, ils peuvent se faire conseiller par les techniciens biomédicaux.

- La 2ème étape vise à exécuter la stratégie :

Dans le cas où un équipement n’est pas sous contrat, les techniciens réalisent la maintenance préventive et curative. C’est pour cette raison que l’atelier dispose d’un emplacement stratégique au 1er étage, au plus près de ses plus gros clients comme le service de réanimation.

Dans le cas où un équipement est sous contrat, une gestionnaire gère son contrat et les techniciens s’assurent que les prestataires réalisent les maintenances.

En 2020, le service biomédical doit assurer la maintenance du parc du CHSF qui se constitue d’environ 13 000 équipements. Pour les aider ils ont à leur disposition un logiciel de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur.

Le service biomédical du CHSF est un service reconnu au sein de l’établissement. En effet malgré ses faibles ressources humaines et sa responsabilité d’établissement support du GHT “Ile-de-France Sud”, il parvient à satisfaire les utilisateurs et surtout à garantir la sécurité et la qualité des soins prodigués aux patients.

II- Le Contexte

1) Le plan d’équipement annuel

Au sein d’un établissement de santé, chaque année un plan d’équipement est établi et doit être respecté par les ingénieurs biomédicaux. Il a pour but de permettre le renouvellement des équipements constituant le parc mais également l’achat de nouveaux équipements pour développer des activités et suivre les évolutions technologiques [22].

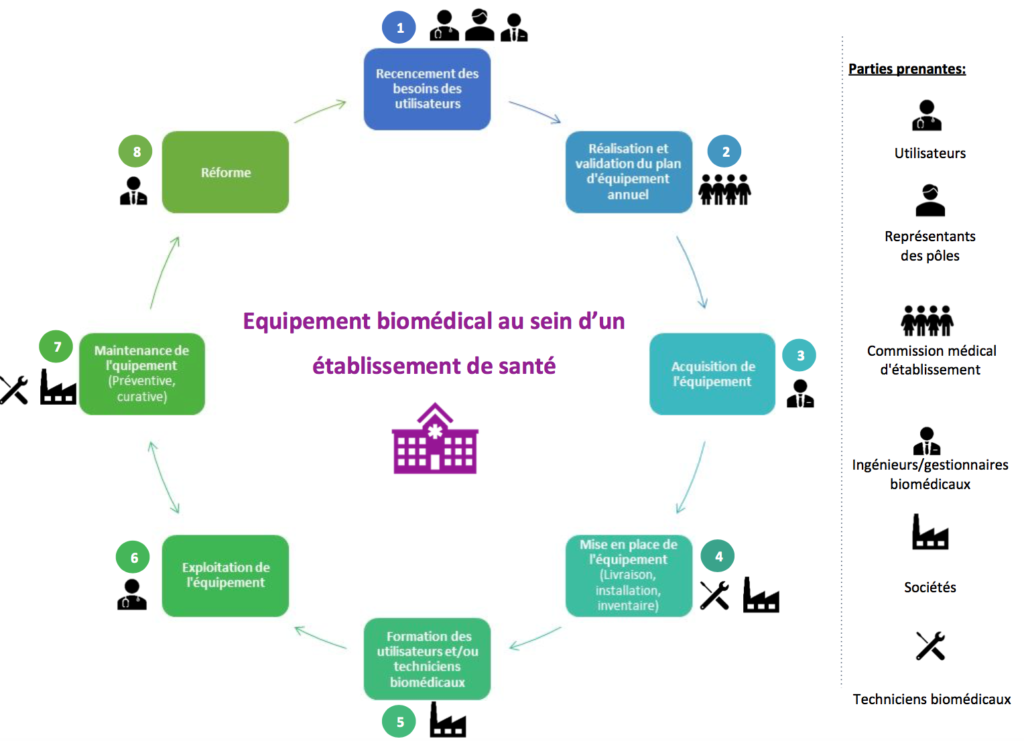

Pour établir ce plan d’équipement deux étapes essentielles doivent être réalisées en amont : le recensement des besoins auprès des utilisateurs et la validation lors d’une commission d’équipement médical (Figure 3).

Au cours du troisième trimestre de l’année N-1, une campagne est lancée afin de recenser les besoins des utilisateurs. En effet, les chefs de service, les chefs de pôles, cadres de pôles, les cadres de service font remonter les besoins de leur service pour l’année N aux ingénieurs biomédicaux. A l’issu de ce recensement, les ingénieurs biomédicaux rencontrent les responsables médicaux et paramédicaux de chaque pôle pour un bilan annuel et prioriser leurs besoins. A la suite de cette rencontre, les ingénieurs réalisent un chiffrage pour l’ensemble des équipements demandés par chaque pôle. C’est après cela qu’une commission médicale d’établissement (CEM) se réunit afin de prioriser ces demandes au cours du quatrième trimestre de l’année N-1 [23].

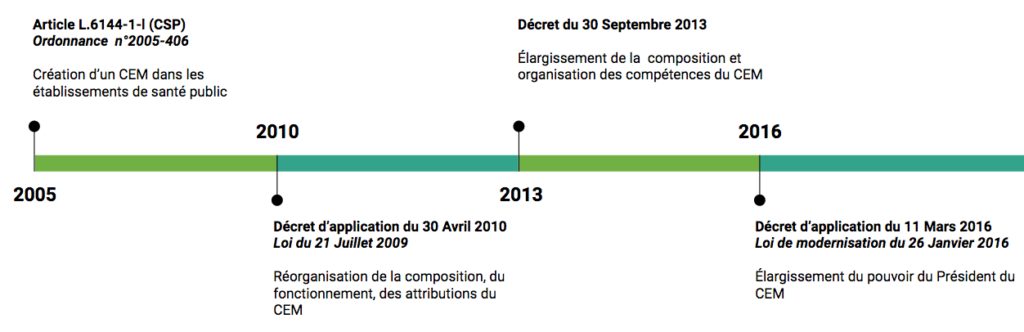

En effet, en 2005 à l’issu de l’article L.6144-1-l du Code de la Santé Publique de l’ordonnance n°2005-406 dans chaque établissement de santé public une commission médicale d’établissement a été créée [24]. Cette commission participe à l’élaboration de la politique médicale d’un établissement de santé. Sa composition, son fonctionnement, ses attributions et ses compétences se sont vus réorganisés plusieurs fois depuis sa création après différentes lois (Figure 4).

De nos jours, la CEM est composée de l'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médicotechniques et de représentants élus du personnel médical, odontologique et pharmaceutique du centre hospitalier [25]. Elle se réunit au moins quatre fois par an pour élaborer le projet médical de l’établissement qui vise à améliorer continuellement la qualité et la sécurité des soins apportés aux patients [26]. Elle est également consultée pour la réalisation du plan d’équipement annuel [25]. En effet, lors d’une rencontre de la CEM, ses membres vont prioriser et valider les demandes faites par les représentants des pôles et qui seront traitées au cours de l’année N [23]. À cette même occasion un budget sera prédéfini à chaque demande validée.

En 2020, la CEM a statué pour un

budget d’un million d’euros pour le plan d’équipement annuel.

2) Le code des marchés publics

Pour mener à bien leur mission d’achat, les ingénieurs biomédicaux ayant le pouvoir adjudicateur les désignant acheteurs pour un établissement de santé public se doivent de respecter les procédures des marchés publics issus du code de la commande publique [27]. Dans les marchés publics on distingue trois branches :

- Le marché de travaux ;

- Le marché de fourniture : Achats, locations, location-ventes de produits, etc… ;

- Le marché de services [28].

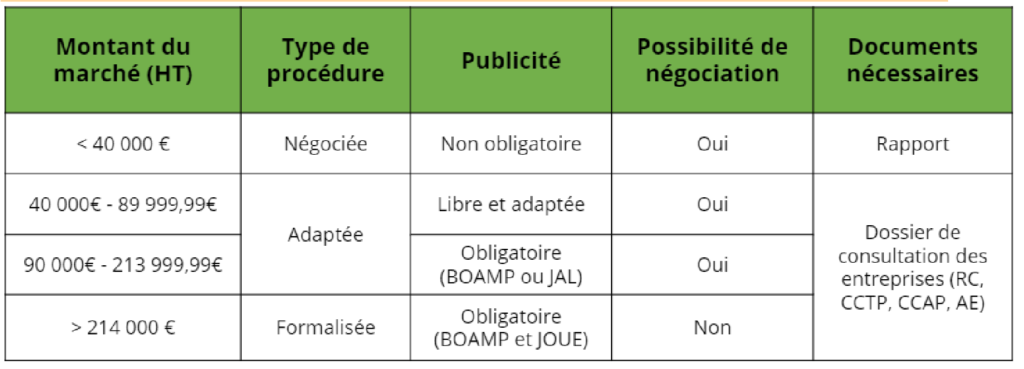

Dans chacune de ces branches en fonction de la valeur du marché, des procédures d’achat spécifiques et des règles de publicité doivent être respectées [29]. Cependant, les seuils de procédures varient selon le type du marché public et de l’acheteur [30]. Dans le cas d’un service biomédical, les seuils respectés sont ceux du marché de fourniture des acteurs hors état. Ainsi, dans un établissement de santé depuis le 1er Janvier 2020, les ingénieurs biomédicaux peuvent recourir à une (Figure 5) :

- Procédure négociée :

Cette procédure doit être respectée lorsque la valeur du marché est inférieure à 40 000 € HT et ne nécessite de mise en concurrence et de publicités [31]. Avec cette procédure, il est possible de négocier (les prix, la quantité, les délais, la garantie) avec un ou plusieurs opérateurs. A l’issu de cette procédure, l’ingénieur biomédical doit établir un rapport reprenant les raisons de la passation du marché. Ce rapport doit être conservé et pourra être demandé par les autorités si besoin [32].

- Procédure adaptée (ou MAPA) :

Cette procédure doit être respectée lorsque la valeur du marché est comprise entre 40 000€ HT et 213 999,99€ HT [30]. Elle nécessite la mise à disposition par l’acheteur d’un dossier de consultation des Entreprises (DCE) reprenant le besoin et les modalités du marché sur une plateforme dématérialisée [33]. Cela a pour but d’informer les opérateurs qui sont libres d’y répondre ou non et de les mettre en concurrence dans un délai imparti. L’acheteur choisit alors l’offre la plus adaptée à son besoin et peut négocier si cela est notifié dans le dossier de consultation [34].

Le DCE comprend :

- Le Règlement Consultation (RC) : Fixe les règles du marché [35];

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : Définit les caractéristiques techniques de l’objet du marché et comprend un questionnaire technique et un bordereau de prix qui seront complétés par les opérateurs [36] ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : Définit les règles administratives du marché [37] ;

- L’Acte d’engagement (AE) : Résume les clauses du marché [38].

Il existe un seuil de 90 000€ HT qui a un impact sur la publicité du DCE dans le cadre d’une procédure adaptée [39]. En effet, en dessous de 90 000€ HT le choix de la plateforme pour la publicité est libre mais doit être adaptée à l'objet du marché. L’acheteur a le choix entre : le profil d’acheteur, une presse spécialisée, la presse locale, le Bureau Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP), etc…. Au-dessus de 90 000€ HT, la publicité se fait obligatoirement dans le journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL), soit sur le BOAMP [31].

- Procédure formalisée ou Appel d’Offre :

Cette procédure doit être respectée lorsque la valeur du marché est supérieure à 214 000 € HT [30]. Tout comme pour un MAPA, un dossier de consultation doit être rédigé dans un appel d’offre. Cependant, le DCE est publié sur deux plateformes dématérialisées : le BOAMP et le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) afin d’informer les opérateurs [30]. L’acheteur choisit alors la proposition la plus adaptée mais n’a pas le doit le négocier [34]. On distingue deux types d’appel d’offre : ouvert ou restreint.

On parle d’appel d’offre ouvert lorsque tout opérateur peut y répondre. Dans ce cas, les opérateurs disposent de minimum 35 jours à partir de la date de publication pour y répondre [40].

On parle d’appel d’offre restreint lorsque seuls les opérateurs ayant été pré-sélectionnés antérieurement peuvent y répondre. Dans ce cas, les opérateurs disposent de minimum 30 jours à partir de la date de publication pour y répondre [40].

[Source : Auteur]

Chacune de ces procédures doit suivre trois grands principes sous peine de sanctions pénales :

- La liberté d’accès :

Tout opérateur doit pouvoir avoir accès aux besoins des acheteurs publics. Cela est possible grâce à la publication sur des plateformes dématérialisées [28].

- L’égalité de traitement :

Tous les opérateurs doivent recevoir le même traitement. Le cahier des charges se doit neutre afin de permettre au plus grand nombre d’opérateur d’y répondre. Toutes les candidatures reçues dans les délais impartis doivent être examinées. De plus, si un opérateur demande des informations complémentaires l’acheteur se doit de transmettre la réponse à tous les candidats [28].

- La transparence :

Elle assure les deux autres principes. Ce principe explique la raison pour laquelle pour les appels d’offres, les opérateurs sont informés des critères de choix dès la publicité. De plus, lorsqu’une offre est refusée, l'acheteur se doit de transmettre au candidat les motifs du rejet [28] .

3) Les centrales d’achat publiques

Les ingénieurs biomédicaux peuvent utiliser des procédures (négociées, adaptées, formalisées) afin de procéder à l’achat d’un équipement en direct avec les opérateurs. Mais ils peuvent également acquérir un équipement en passant par l’intermédiaire de centrales d’achat. Le code de la commande publique prévoit la présence d’une centrale d’achat permettant à des acheteurs de pouvoir acquérir des fournitures ou des services [41]. Tout cela en respectant le code des marchés publics (règles de publicités, de mise en concurrence) mais sans passer par les procédures citées au-dessus [42]. En effet, les centrales d’achat étant soumises au code des marchés publics, pour y être référencés les opérateurs doivent répondre et remporter un appel offre respectant les conditions des marchés publics [43]. Ainsi, passer par une centrale d’achat permet de faciliter le processus d’achat et garantir une sécurité juridique pour les acheteurs. De plus, cela permet de rassurer l’acheteur au sujet la qualité et la conformité du produit, mais également de réduire les coûts [44]. Cependant l’acheteur a toujours l’obligation de s’assurer du bon respect de l’exécution du marché [42].

Dans le monde hospitalier public français, les ingénieurs biomédicaux disposent de plusieurs centrales d’Achats :

- L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) :

Il s’agit d’un Établissement Public Industriel et Commercial proposant à la vente une grande variété de produits tels que des équipements médicaux, des fournitures, des consommables ou encore des prestations de service [45]. De nos jours, elle met à disposition des acheteurs plus de 1,4 millions de références [46].

- Le Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH) :

Il s’agit d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) qui se base sur la mutualisation des achats. Elle propose plus de 3 500 marchés aux acheteurs qui sont répartis en 10 filières telles que la biologie ou encore ingénieur biomédical. Avec cette centrale pour pouvoir bénéficier d’une offre composant le marché, il faut payer un forfait qui donne accès à l’ensemble des offres de ce dit marché [47].

- L’Union des Hôpitaux pour les Achats (UniHA) :

Il s’agit d’une coopérative créée par des hospitaliers qui a pour but de mutualiser les achats [48]. Elle propose 16 familles de produits répartis en 4 secteurs dont les produits de santés et les équipements médicaux [49]. Tout comme le RESAH, pour bénéficier d’un marché à UniHA il faut payer une adhésion.

4) La problématique

Les hôpitaux publics français subissent depuis plusieurs années une dégradation de leur situation financière. En effet, en 2018 plus de 50% des établissements de santés sont déficitaires selon la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques. Cela est dû au fait que le budget relatif à l’exploitation des activités des établissements et celui relatif aux remboursements des dettes sont plus importants que les recettes engendrées [50]. Ainsi, pour éviter d'augmenter le déficit des établissements de santé, il est important de réduire ou de stabiliser le budget en lien avec l’exploitation et les dettes et d’augmenter les recettes. C’est pourquoi ce mémoire tentera de répondre à la question suivante :

Comment réaliser un plan d’équipement d’un établissement de santé tout en respectant le budget prédéfini et le code des marchés publics ?

5) Les enjeux et objectifs

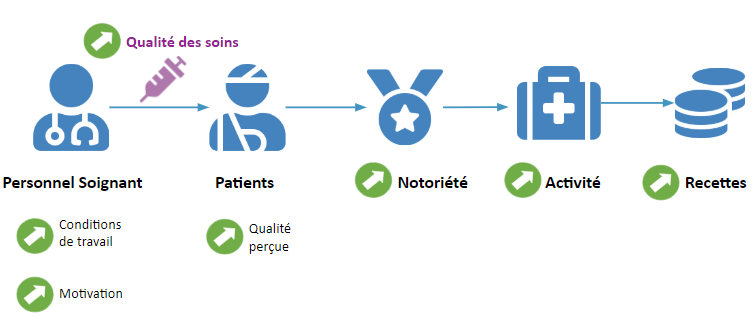

L’achat d’un équipement par un ingénieur biomédical n’est pas anodin pour un établissement de santé. En effet, cet achat a des impacts à différents niveaux mais ayant le même but (Figure 6) :

- Au niveau du personnel soignant :

Il permet d’améliorer les conditions de travail du personnel soignant qui sont déjà compliquées [51]. Ainsi, les membres du personnel sont motivés à rester au sein de l’établissement et à délivrer des soins de qualité aux patients.

- Au niveau des patients :

Il permet de continuer à garantir la qualité et la sécurité des soins délivrés au patient au sein de l’établissement. Ainsi, il améliore la qualité perçue des soins délivrés au sein de l’établissement et par conséquent la notoriété de ce dernier [1].

- Au niveau finance de l’établissement :

Il peut permettre grâce à un renouvellement d’équipement de continuer voire d’améliorer une activité. Et s’il s’agit d’un nouvel équipement, de proposer une nouvelle activité au sein de l’établissement [22]. Ainsi, plus d’actes sont réalisés ce qui génère plus de recettes pour l’établissement.

L’achat d’un équipement a également un impact sur le service biomédical. En effet, il aura l’équipement sous sa responsabilité tout au long de sa vie au sein de l’établissement. Il devra assurer sa maintenance, la formation sur son utilisation ou encore rédiger les déclarations de matériovigilance [3].

Pour toutes ces raisons, les objectifs sont les suivants :

- Réaliser le plan d’équipement annuel en respectant les demandes des utilisateurs

- Respecter le code des marchés publics

- Maîtriser les budgets

- Obtenir toutes les informations relatives aux équipements

- Optimiser le parc

III- Les missions réalisées

1) Les méthodes utilisées

Afin de réaliser au mieux le plan d’équipement 2020 du CHSF tout en respectant le code des marchés publics et le budget prédéfini, une méthode spécifique a été utilisée :

- Pour les équipements dont la valeur du marché est inférieure à 40 000€ HT ;

- Et ceux dont la valeur du marché est supérieure à 40 000€ HT.

Dans les deux cas, la première étape est de recenser au mieux les besoins exacts des utilisateurs afin de délimiter et cibler le périmètre de recherche. Par la suite, afin de pouvoir obtenir au final une offre financière intéressante, il est judicieux de regrouper des besoins similaires si cela est possible. En effet, il est plus facile pour une société de faire un geste commercial pour un ensemble d'équipements que pour un seul. Les étapes qui suivent sont différentes qu’il s’agisse d’un équipement d’une valeur de marché inférieure à 40 000€ HT ou d’un équipement d’une valeur de marché supérieure à 40 000€ HT.

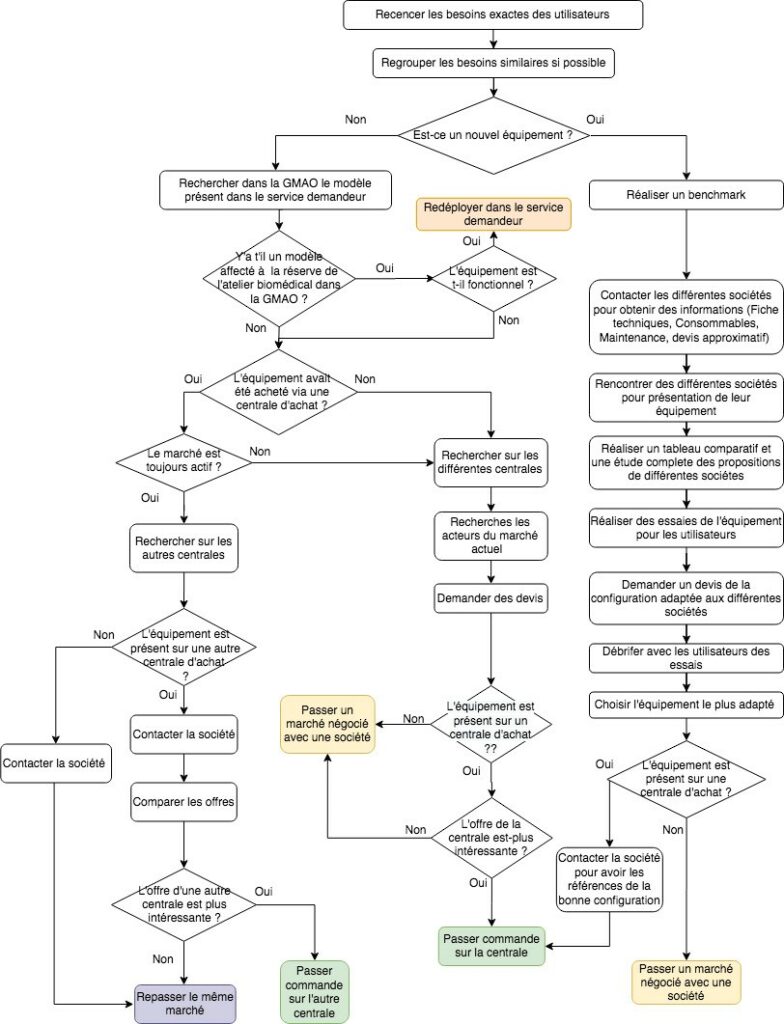

Méthode utilisée pour les équipements d’une valeur de marché inférieure à 40 000€ HT

Pour les équipements d’une valeur de marché inférieure à 40 000€ HT, il y a deux cas de figures à envisager : l’achat d’un nouvel équipement ou l’achat d’un équipement déjà présent dans l’établissement (Figure 7).

Pour l’achat d’un équipement déjà présent sur l’établissement :

Le logiciel de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) permet de connaître “l’identité” de l’équipement. Connaître le modèle de l’équipement déjà présent dans l’établissement grâce à la GMAO permet de savoir le modèle qu’il faudra acheter. De ce fait, l’homogénéité du parc est garantie facilitant ainsi les conditions de travail :

- Des utilisateurs : ils sont confrontés à un seul modèle, une même interface, un même logiciel, mêmes consommables, etc… ;

- Et du service biomédical : l’uniformisation du parc permet de faciliter la maintenance.

Avant toute procédure d’achat il est important de vérifier que l’établissement ne possède pas déjà l’équipement et que ce dernier n’est pas utilisé par un service. Dans le cas où l’établissement posséderait déjà l’équipement, dans la GMAO l’équipement serait affecté à la réserve de l’atelier biomédical. Ainsi, si la GMAO indique que le modèle de l’équipement demandé est présent dans la réserve de l’atelier biomédical et qu’après vérification ce dernier fonctionne, il est redéployé dans le service demandeur.

Dans le cas contraire, toujours grâce à la GMAO, il est possible de savoir comment les équipements similaires ont été acquis dans le passé :

Soit via une centrale :

Lorsqu’il a été acheté via une centrale d’achat, même si le marché est toujours actif il est important de vérifier sur les autres centrales d’achat. En effet, il est possible qu’entre temps, la société est référencée son équipement dans plusieurs centrales. D’une centrale d’achat à une autre, pour un même équipement le prix peut différer. Si l’équipement est présent dans une autre centrale, il est important de contacter la société afin de pouvoir comparer les offres. Cela dans le but de s’assurer que la configuration proposée sur la centrale correspond à la configuration souhaitée par les utilisateurs. S’il s’avère que l’offre proposée sur une autre centrale est moins intéressante, la commande de l’équipement se fera via le marché utilisé antérieurement. Dans le cas où il n’est présent sur une autre centrale, il suffit de contacter la société afin de l’informer que l’établissement commande via le marché utilisé dans le passé.

Soit en direct chez une société

Lorsqu’il a été commandé en direct, il est important de rechercher en centrale dans un premier temps car le prix des équipements présents en centrale sont déjà négociés. Il se peut qu'entre le temps de l’ancienne commande et l’instant présent, l’équipement se soit fait référencer. En parallèle, il est important de réaliser des recherches sur le marché actuel. En effet, il arrive parfois qu’un équipement soit vendus par plusieurs “revendeurs “ soit des sociétés autre que la société qui l’a fabriqué. Il est également possible que sur l’UGAP, des équipements soit référencée par des “revendeurs”. D’où l'intérêt de demander un devis aux différentes sociétés mais également aux centrales si l’équipement est référencé. Si l’équipement est présent dans une centrale et qu’elle propose une offre plus intéressante alors l’équipement est commandé sur la centrale. Dans le cas contraire, un marché négocié est passé avec la société proposant l’offre la plus intéressante financièrement. Il peut s’agir de la société dans laquelle la commande antérieure avait été passé mais il peut également s’agir d’une autre société.

Pour l’achat d’un nouvel équipement

Tout démarre par un benchmark afin de recenser les sociétés qui seraient susceptibles de répondre aux besoins. Bien souvent, les utilisateurs participent à cette étape. Une fois repérées, les sociétés sont contactées pour obtenir des informations au sujet de l’équipements telles que : la fiche technique, savoir s’il y a des consommables, si ces consommables sont captifs, etc…. Si ce dernier est intéressant, une rencontre est organisée dans le but de trouver la configuration qui pourrait répondre aux besoins des utilisateurs. Afin de comparer et analyser efficacement les différentes solutions proposées par les sociétés, un tableau comparatif et une étude du coût complet (consommables, maintenance) sont réalisés. Par la suite, des essais sont réalisés avec les utilisateurs pour qu’ils puissent tester l'équipement et de vérifier l’adéquation aux besoins. Une fois tous les essais réalisés, les utilisateurs et les ingénieurs biomédicaux se réunissent afin de statuer sur la société qui sur le point technique et financier répond au mieux au besoin. Le choix fait, si l’équipement est en centrale, la commande se fait en centrale après avoir obtenu les références de la bonne configuration auprès de la société. Dans le cas inverse, un marché négocié est passé avec la société après une évaluation du montant et/ou de la complexité.

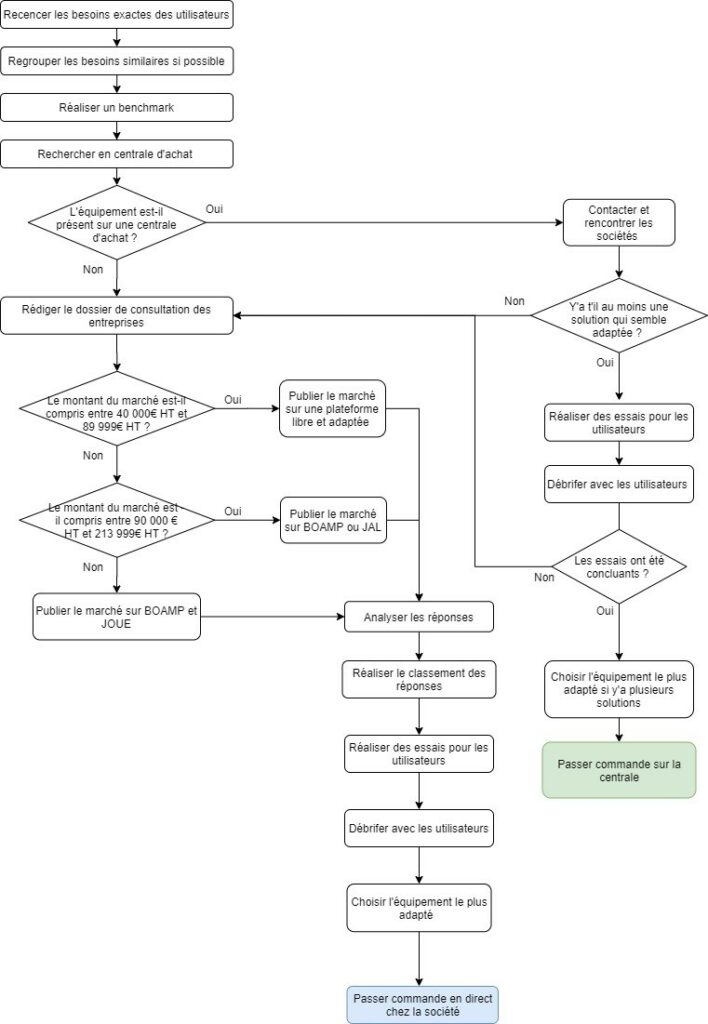

Méthode utilisée pour les équipements d’une valeur de marché supérieure à 40 000€ HT

Pour les équipements d’une valeur de marché supérieure à 40 000€ HT, tout commence par un benchmark afin de recenser l’ensemble des sociétés qui serait susceptible de répondre au besoin. Afin d’éviter d’entamer une procédure qui demande du temps, il est intéressant de rechercher si les équipements des sociétés trouvées lors du benchmark sont référencés en centrale. En effet, en plus d’être un gain de temps, passer par une centrale est également un gain d’argent, car les prix sont déjà négociés. Ces recherches sont réalisées dans le but de contacter et de rencontrer les sociétés référencées en centrale pour savoir s’ils auraient une solution qui pourrait être adaptée au besoin. S’il y a une solution adaptée, des essais avec les utilisateurs sont réalisés. Dans le cas où les utilisateurs estiment que les essais se sont bien passés alors il est envisageable de passer par une centrale. Dans le cas contraire mais également lorsque l’équipement n’est pas référencé en centrale, un dossier de consultation des entreprises doit être rédigé afin de lancer une procédure respectant le code des marchés publics. Les conditions de la procédure notamment les règles de publicité dépendent du montant du marché. Cependant peu importe le montant du marché, à l’issu de la publication les réponses reçues sont analysées et des essais sont réalisés. A la suite des essais, les utilisateurs et les ingénieurs biomédicaux se réunissent afin de décider sur le plan technique et financier l’équipement le mieux adapté pour commander chez la société.

Dans toutes les possibilités évoquées ci-dessus sauf pour les équipements d’une valeur de marché supérieur à 214 000€ HT, il est possible de négocier. En effet, dans les dernières discussions avec les sociétés à la finalisation de la commande, il est possible de demander à la société si elle est prête à faire un geste commercial. De plus, lors de la finalisation de la commande, il est important de demander le certificat de marquage CE pour s’assurer que le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur. Il est également essentiel de demander le catalogue tarif des pièces détachées et les différents contrats de maintenance en prévision de la maintenance.

2) Exemple de résultats attendus et les objectifs

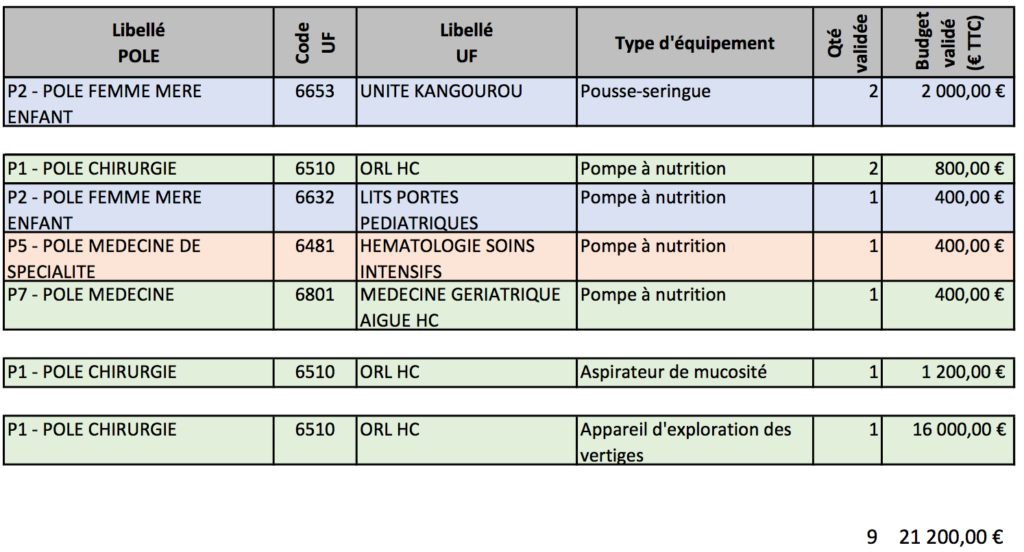

Au plan d’équipement 2020 du CHSF figure plusieurs équipements dont (Figure 9) :

- 2 pousse-seringues entéraux :

Le service d’unité kangourou a réclamé 2 pousse-seringues entéraux. Ils permettent de nourrir les nouveaux nés et les prématurés grâce à des seringues à usage oral [52]. En effet, la solution nutritive est délivrée directement dans le tube digestif du nourrisson ne pouvant pas se nourrir correctement. Les utilisateurs ont précisé le modèle qu’ils souhaitent, il s’agit du modèle qui est déjà présent au sein du service.

- 5 pompes à nutrition entérales :

Les services d’ORL, de Lits portes Pédiatriques, d’Hématologie soins intensifs et de Médecine gériatrique demandent des pompes à nutrition en complément de ce qu’ils possèdent déjà dans leur service respectif. Il s’agit d’une pompe à nutrition qui permet de délivrer de façon continue ou intermittente une solution nutritive et/ou de l’eau directement dans le tube digestif du patient [53]. Ainsi, elle permet de nourrir mais également d’hydrater les patients dont l’état de santé ne le permet pas.

- 1 aspirateur de mucosités :

Le service d’ORL réclame un aspirateur de mucosités portable, équipement qui sera dédié pour la première fois à ce service. Il s’agit d’un appareil médical d’urgence qui permet de libérer les voies respiratoires d’un patient lorsque celles sont encombrées [54]. Il sera le premier de ce service mais un modèle d’aspirateur de mucosités est déjà présent dans d’autres services de l’établissement.

- 1 appareil d’exploration des vertiges (Video Head Impulse Test) :

Pour ajouter une nouvelle activité et compléter les offres proposées aux patients au sein du service d’ORL, un appareil d'exploration des vertiges a été réclamé. Cet appareil analyse les mouvements des yeux et de la tête d’un patient dans le but d’évaluer les canaux du vestibule. En effet, grâce à des hautes fréquences, ce dispositif permet de tester le fonctionnement des 6 canaux semi-circulaires du système vestibulaire présent dans l’oreille interne [55]. Le système vestibulaire ayant pour fonction le maintien de l’équilibre du corps et de la stabilité des yeux, cet appareil permet d'examiner les patients présentant des vertiges [56].

Ainsi, pour les pousse-seringues entéraux, les pompes à nutrition entérales et l’aspirateur à mucosités, il s’agit d'acquérir les mêmes modèles qui sont déjà présents sur l'établissement. Cela permet de simplifier la gestion du stock des pièces détachées mais également d’éviter la réalisation de formations pour les utilisateurs et les techniciens biomédicaux. Tandis que pour l’appareil d’exploration des vertiges qui sera un appareil unique dans le parc, il sera nécessaire de réaliser un benchmark et toutes étapes qui suivent. Tout cela dans le but de trouver la société qui pourra répondre au mieux au besoin.

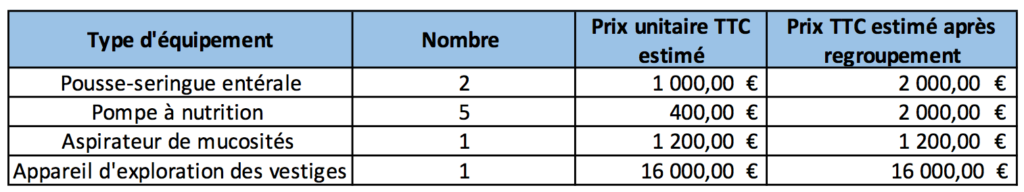

Ces équipements après avoir été regroupés par code de nomenclature représentent des marchés d’une valeur inférieure à 40 000€ HT (Figure 10). Ainsi l’objectif est de suivre le processus pour ce type d'équipement présenté précédemment pour respecter le budget prévu soit 21 200 €.

3) Exemple de résultats obtenus

Pousse-seringue entérale

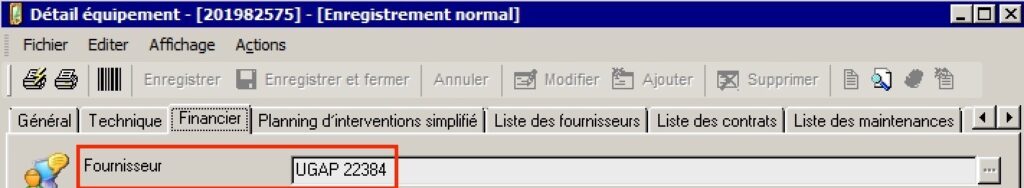

Le modèle souhaité par le service est également déjà présent au sein de l’établissement. Cependant, la réserve de l’atelier biomédical n’en possède pas. Ainsi, il a fallu rechercher le marché qui avait été utilisé pour acquérir les derniers pousse-seringues entéraux. La GMAO a indiqué que l’un d’entre eux a été acheté sur la centrale d’achat UGAP (Figure 11).

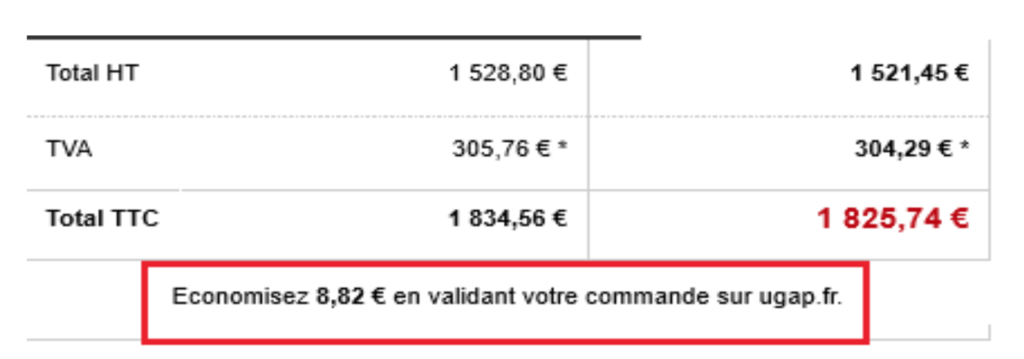

En recherchant sur l’UGAP, il y avait toujours un marché pour ce pousse-seringue entérale. Pour cet équipement il était possible de commander en ligne ce qui permettait de bénéficier d’une remise supplémentaire (Figure 12). Il est également possible de le commander sur une autre centrale cependant il y a une adhésion à payer. Vu qu’il est peu probable d’en recommander dans un futur proche, la proposition de l’autre centrale n’est pas intéressante et les deux pousse-seringues entéraux ont été commandés en ligne sur l’UGAP.

Pompe à nutrition entérale

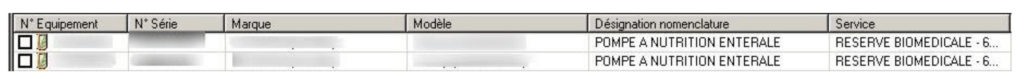

L’établissement possède des pompes à nutrition entérales réclamées par les utilisateurs. La GMAO a révélé que l’atelier biomédical possédait dans son atelier le modèle de pompe à nutrition souhaité (Figure 13).

De ce fait, afin de répondre au besoin des services demandeurs, cinq des pompes à nutrition présentes dans la réserve de l’atelier biomédical se sont vues redéployées. Avant d’être redéployées comme pour les pompes à perfusion, les pompes à nutrition sont contrôlées par les techniciens biomédicaux.

Aspirateur de mucosités

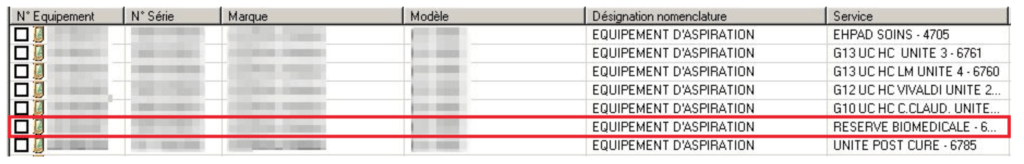

Au sein de l’établissement, un seul modèle d’aspirateur à mucosités est présent car il s’agit d’un équipement de sécurité avec des consommables spécifiques. C’est pourquoi l’uniformisation est recherchée pour cet équipement. La GMAO indique qu’il y en a un dans la réserve de l’atelier biomédical, cependant on ne peut pas le redéployé (Figure 14). En effet, étant un appareil médical d’urgence, l’atelier biomédical possède toujours un en réserve dans l’éventualité où celui d’un service soit en panne.

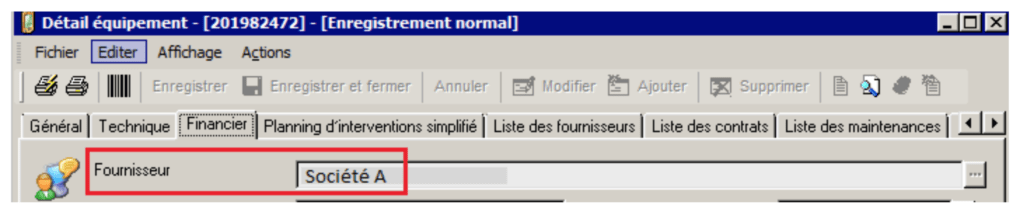

Sur la GMAO, il est indiqué que le dernier aspirateur de mucosités présent au sein de l’établissement a été acheté chez une Société A (Figure 15). En consultant le dossier d’achat de cet équipement, il a été constaté que lors de son achat des devis auprès de plusieurs sociétés avaient été établis. A l’issu de recherches, il en est ressorti qu’actuellement cinq sociétés commercialisent cet aspirateur de mucosités dont la société A et qu’il n’était pas référencé en centrale.

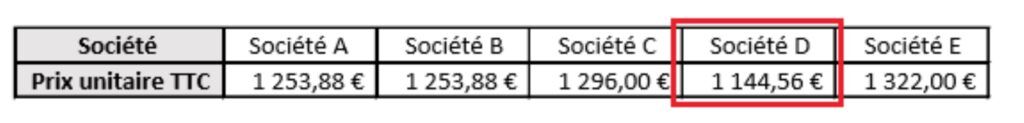

Après être rentré en contact avec ces 5 sociétés, des devis ont été établis. Il a été constaté que :

- La société A propose la même offre que la société B ;

- La société C et E proposent des offres supérieures à celle de la société A ;

- La société D propose une offre plus intéressante que la société A (Figure 16).

Ainsi, ces cinq sociétés proposent la même prestation mais à des prix différents. La proposition de la société D étant plus intéressante que celle de la société A, pour cette achat la commande s’est fait chez la société D et non la société A comme la fois passée.

Appareil d’exploration des vertiges

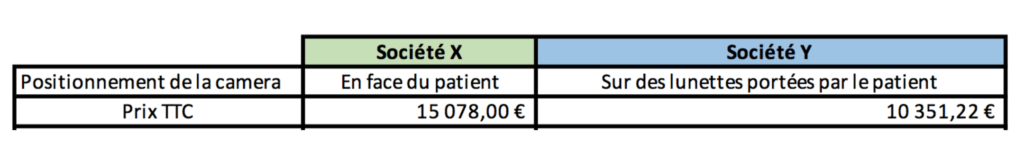

Cet appareil d’exploration est le premier équipement de ce type qui sera acheté par l’établissement. A l’issu d’un benchmark, deux sociétés sont ressorties : Société X et Société Y. Ces deux sociétés proposent des dispositifs permettant l’exploration des vertiges cependant le fonctionnement n’est pas le même. Dans les deux dispositifs, il y a une caméra qui permet d’analyser le mouvement des yeux du patient lorsque le médecin bouge la tête du patient. En effet, il est demandé au patient de fixer une cible en continue pendant que le médecin réalise des mouvements rapides avec sa tête.

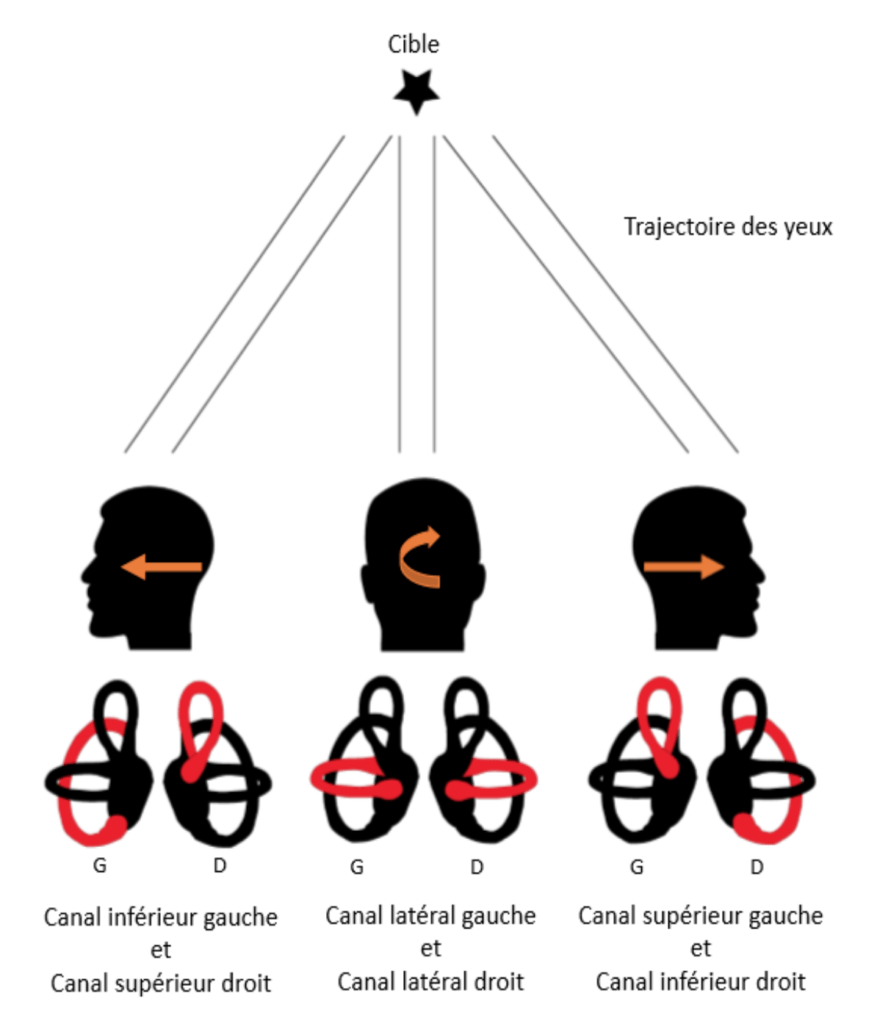

Le système vestibulaire se compose dans chaque oreille d’un canal semi-circulaire supérieur, latéral et inférieur. En fonction du mouvement de la tête imposé par le médecin des canaux semi-circulaires spécifiques sont sollicités (Figure 17).

La caméra est alors reliée à un logiciel installé sur un PC qui permet de calculer la vitesse angulaire de l’œil par rapport à la tête du patient pour chaque mouvement. Ces vitesses permettent de diagnostiquer le dysfonctionnement d’un canal semi-circulaire du système vestibulaire.

Le positionnement diffère selon la société. En effet, pour la société X la caméra se situe en face du patient sur des pieds. Ainsi, le patient est assis sur une chaise en face de la caméra et le médecin manipule la tête du patient. Tandis que pour la société Y, la caméra se situe sur des lunettes. Ainsi, le patient doit porter des lunettes pendant que le médecin réalise les différents mouvements avec sa tête.

De de fait, pour le dispositif de la société X il n’y a pas de consommables contrairement à la société Y. En effet, il y une mousse qui se positionne entre la lunette et le visage du patient et qui est à changer chaque mois. Mais il y a également le verre qui s'il se casse devra être changé.

Hormis le positionnement de la caméra et les consommables, ces deux sociétés proposent le même service :

- Il n’y a de maintenance préventive à prévoir mais uniquement une maintenance du logiciel.

- Il est possible d’enregistrer les données générées sur un serveur via le réseau de l'hôpital.

Après la réalisation des essais, les utilisateurs ont estimé que le système de caméra sur les lunettes est plus robuste et moins fragile que celui sur pied.

Au niveau du coût, l’offre proposée par la société X est plus élevée que la société Y et ce malgré le fait que la proposition de la société Y nécessite des consommables (Figure 18). En effet, la somme de la différence entre les deux sociétés permettra d’acheter environs 400 ans de consommables pour le dispositif de la société Y. Pour toutes ces raisons, la commande a été passé chez la société Y.

4) Analyse critique

La méthode utilisée pour réaliser l’acquisition de ces équipements a permis de réaliser des économies sur le budget prédéfinis de manière efficace. En effet, il y a des étapes essentielles à ne pas manquer dans le cas de l’achat d'un équipement qui est déjà présent au sein de l’établissement :

- L’étape de la recherche sur la GMAO :

Cette étape permet de connaître l’état du parc sur l’établissement. En effet, elle permet de consulter la réserve de l’atelier biomédical mais également d’obtenir des informations sur les équipements présents au sein de l’établissement. La GMAO renseigne sur les prix antérieurement pratiqués et les fournisseurs ce qui permettra de mesurer l’efficience de l’achat, soit le gain d’achat. Dans le cas des pompes à nutrition entérales, elle a permis d’éviter d’acheter des équipements que l’établissement possédait déjà, et ainsi permis une économie de 2 000€. Pour les pousse-seringues entéraux, l’information sur le fournisseur des dernières acquises a permis de savoir cet équipement était recensé au sein d’une centrale d’achat. Ce qui représente un gain de temps car elle permet d’obtenir un point de départ pour les recherches sur le moyen d’acquisition d’un équipement.

- L’étape de recherche des acteurs du marché actuel :

Elle permet de réévaluer les acteurs du marché sur le moment. Dans le cas de l’aspirateur de mucosités, cette étape a permis d’optimiser les coûts et d’économiser 109,32€ soit 8,7% du prix de la société A. En effet si cette réévaluation n’avait pas été effectuée, cet appareil de mucosités aurait été commandé chez la même société que le dernier acheté alors qu’il a une société qui actuellement le vend moins chère.

- L’étape de recherche sur les différentes centrales d’achat :

Il est important de prendre en compte le coût d'adhésion à un marché s’il y en a un. Il est possible que le prix d’un dispositif soit plus intéressant sur une centrale par rapport à une autre mais en ajoutant le coût d’adhésion, au final il est plus cher. Le coût d’adhésion est donc à considérer au regard du volume potentiel d’achat sur la durée du marché. C’est pourquoi, il est majoritairement plus intéressant d'adhérer à un marché d’une centrale d’achat qui demande un coût d’adhésion lorsque l’on est intéressé par plusieurs lots.

Dans le cas d’un nouvel équipement au sein d’un établissement, les étapes essentielles sont les suivantes :

- L’étape de la rencontre avec les sociétés :

Cette étape vise à connaître le marché et les contraintes liées à l’installation et l’exploitation de l’équipement. Elle permet de poser toutes les questions possibles au sujet de l’équipement lui-même et des interfaces (informatique, travaux,). De nos jours, de plus en plus de dispositifs utilisent de l’informatique. Or au sein d’un établissement de santé, l’informatique est très sécurisée du fait qu’ils traitent des données patient. Par exemple, le fait de demander s’il est possible d’installer le logiciel du dispositif sur le réseau de l'hôpital et non en local sur un ordinateur. L'installation sur le réseau permet d’éviter la perte de données s’il y a un souci avec l’ordinateur des utilisateurs.

- L’étape de l'étude du coût complet (consommables et maintenance) :

Cette étape est très importante car elle permet d’anticiper les coûts d’exploitation en lien avec un équipement au cours de sa vie au sein de l’établissement. Il est important de travailler en coût complet sur la durée de vie estimée de l’équipement pour faire un choix sur le coût réel et non uniquement sur le prix d’achat. De plus, il y a des aprioris sur les dispositifs nécessitant des consommables comme son coût dans le temps. Il coûterait plus chère dans le temps par rapport à un dispositif ne nécessitant pas de consommables. Dans le cas de l’appareil d’exploration des vertiges, l’étude des consommables a démontré que le dispositif avec des consommables revient à moins cher que celui sans consommables.

- L’étape des essais :

Cette étape permet de tester le dispositif est d’évaluer son adéquation au besoin. Sur le papier un dispositif peut sembler meilleur que l'autre mais en l’essayant dans les conditions réelles de travail, il ne répond pas aux attentes. Les essais permettent aux utilisateurs de réaliser si l’équipement est compatible avec leur manière de travailler. Dans le cas de l’appareil d’exploration des vertiges, au prime abord les utilisateurs souhaitaient le dispositif sans lunettes. Après les essais, ils ont changé d’avis constatant que le dispositif à lunette était mieux adapté à leur façon de travailler.

Ainsi, en respectant toutes les étapes de la méthode, il a été possible d'acquérir des équipements qui sont adaptés aux besoins des utilisateurs sans dépasser le budget prédéfini. En effet, la méthode a permis d’économiser près de 8 000€ lors de l’acquisition de ces 9 équipements sur le montant budgété soit 37,7%.

Cette réussite repose tout d’abord sur l’étape du recensement du besoin car elle conditionne les étapes à suivre. En effet, en fonction du besoin exprimé et recensé auprès des utilisateurs, les étapes qui suivent diffèrent. Mais également sur la connaissance du marché actuel et de l’aptitude à négocier.

IV- Les apports du stage

Être en immersion au sein d’un service biomédical pendant 6 mois fut très enrichissant. En effet, j’ai pu être confrontée aux différentes tâches d’un ingénieur biomédical hospitalier : l’acquisition d’équipements, la gestion du parc, la gestion des contrats de maintenances, la gestion des ressources humaines, etc. …. Ayant effectué ce stage pendant la crise sanitaire en lien avec la COVID-19, j’ai pu constater quelle était l'importance de ce service au sein d’un établissement de santé. De ce fait, j’ai pu développer différentes compétences essentielles à un ingénieur biomédical hospitalier telles que :

- Utiliser une GMAO ;

- Recenser un besoin auprès des utilisateurs ;

- Rédiger les documents nécessaires lors de la publication d’un marché ;

- Analyser les réponses obtenues à la suite d’une publication de marché ;

- Organiser sa journée ;

- Organiser et suivre des essais ;

- Gérer le parc d’équipement ;

- Établir un contact avec les sociétés ;

- Maîtriser les sites des centrales d’achat ;

- Réaliser une étude économique.

Ce stage m’a également permis d’approfondir mes connaissances sur les équipements que l’on retrouve au sein d’un établissement de santé public. Cependant, il me reste d’autres compétences à acquérir telles que : participer à l’élaboration d’un plan d’équipement ou encore réaliser une déclaration de matériovigilance. Grâce à cette opportunité professionnelle, j’ai pu mettre en pratique la théorie que j’avais appris au cours de ma formation comme le code des marchés publics. Les connaissances en réseau et en physiologie humaine m’ont permis de comprendre et de communiquer lorsque cela était nécessaire avec les sociétés mais également avec le personnel de l’établissement.

Conclusion

Le service biomédical est un service stratégique qui a la responsabilité du choix des équipements biomédicaux présent au sein d’un établissement de santé. Ce choix doit être réfléchi car il a un impact à différents niveaux :

- Sur le patient : la qualité des soins et sa sécurité ;

- Sur personnel : ses conditions de travail ;

- Sur l’établissement : le budget et les recettes générées ;

- Sur le service biomédical : la gestion de l’équipement (maintenance, formation...)

Tout en réalisant des achats d’équipements qui tiennent compte de tous ces impacts, les ingénieurs biomédicaux doivent respecter le code des marchés publics. La méthode expliquée dans ce mémoire d'intelligence méthodologique met en lumière les étapes dans le processus d’achat à ne pas manquer. En effet, elle démontre que la GMAO est une aide indispensable pour un ingénieur biomédical lors de l’achat d’un équipement. Elle dévoile également l’importance de toujours interroger les acteurs du marché au moment de l’achat et de ne pas rester sur les informations obtenues dans le passé. Elle met aussi en évidence que la réalisation d’essais et d’études du coût complet sont indispensables. Ainsi, l’achat d’équipements figurant dans le plan d’équipement d’un établissement de santé est l’affaire du service biomédical et des utilisateurs mais pas que. De nos jours les équipements utilisent de plus en plus de l’informatique, donc il est important d’inclure le service informatique pour le processus d’achat. De ce fait, le métier d’ingénieur biomédical est un métier d’interface qui allie technique, économie et management.

Ce stage a permis au service biomédical du CHSF d’avancer dans la réalisation de son plan d’équipement mais également de gérer le quotidien. Il m’a permis d’acquérir des compétences et des comportements essentiels à l’ingénieur Biomédical hospitalier. Cela fut une expérience très enrichissante, très formatrice qui m’a permis de conforter mon choix de carrière future et confirmer mon souhait d’exercer comme ingénieur biomédical hospitalier. Être en poste durant la période du COVID-19 m’a permis de constater la grande adaptabilité de l'hôpital et des ingénieurs biomédicaux.

Bibliographie

[1] G. Farges, « Services biomédicaux en établissement de santé : enjeux qualité et avenir possible… », IRBM News, vol. 39, no 1, p. 32‑38, févr. 2018, doi : 10.1016/j.irbmnw.2017.12.002.

[2] hopital.fr - Fédération Hospitalière de France, « La qualité », avr. 07, 2015. https://www.hopital.fr/Nos-Missions/Les-missions-de-l-hopital/Les-missions-de-l-hopital/La-qualite (consulté le juin 26, 2020).

[3] A. Richard, A. Viollet, B. Hernandez, et G. Farges, « Guide des bonnes pratiques biomédicales en établissement de santé », ITBM-RBM News, vol. 26, no 3‑4, p. 28‑30, juin 2005, doi : 10.1016/S1297-9570(05)80008-1.

[4] V. Michelon, « Budget 2020 de la Sécu : un mauvais coup pour des hôpitaux sous tension ? », LCI, nov. 26, 2019. https://www.lci.fr/population/budget-2020-de-la-secu-un-mauvais-coup-pour-des-hopitaux-sous-tension-2135971.html (consulté le juin 26, 2020).

[5] CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien, « Groupement hospitalier de territoire ». https://www.chsf.fr/le-groupe-hospitalier/groupement-hospitalier-de-territoire/ (consulté le juin 26, 2020).

[6] CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien, « Premier séminaire paramédical du GHT Ile-de-France Sud », juin 18, 2018. https://www.chsf.fr/premier-seminaire-paramedical-du-ght-ile-de-france-sud/ (consulté le juin 26, 2020).

[7] CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien, « Découvrez le groupe hospitalier ». https://www.chsf.fr/le-groupe-hospitalier/decouvrez-le-groupe-hospitalier/ (consulté le juin 26, 2020).

[8] Insee, « Régions – Départements − Tableaux de l’économie française », févr. 27, 2020. https://insee.fr/fr/statistiques/4277596?sommaire=4318291&q=d%C3%A9partement+d%27esonnes (consulté le juin 26, 2020).

[9] CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien, « Les GHT Ile-de-France Sud et Nord Essonne consolident leurs liens avec l’AP-HP », CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien, juill. 25, 2017. https://www.chsf.fr/ght-ile-de-france-sud-nord-essonne-consolident-leurs-liens-lap-hp/ (consulté le juin 26, 2020).

[10] H. Delmotte, « GHT, la nouvelle organisation », reseau-hopital-ght.fr, avr. 05, 2018. https://www.reseau-hopital-ght.fr/nouvelle-organisation.html (consulté le juin 26, 2020).

[11] ARS Ile de France, « Convention du Groupement Hospitalier de territoire “Ile-de-france sud” ». Mars 2017, Consulté le : juin 26, 2020. [En ligne]. Disponible sur : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-05/CONVENTION_GHT_ILE_DE_FRANCE_SUD.pdf.pdf.

[12] CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien, « Notre histoire ». https://www.chsf.fr/le-groupe-hospitalier/notre-histoire/ (consulté le juin 26, 2020).

[13] I. Abalada, « Aperçu de l’institution hospitalière : l’établissement de Corbeil du moyen âge à nos jours. », Université Paris Val-de-Marne, Créteil (Paris XII), 2004, Consulté le : juin 26, 2020. [En ligne]. Disponible sur : http://doxa.u-pec.fr/theses/th0217188.pdf.

[14] A. Piffaretti, « Evry-Courcouronnes : un écoquartier à la place de l’hôpital Louise-Michel », Les Echos, mars 20, 2018. https://www.lesechos.fr/2018/03/evry-courcouronnes-un-ecoquartier-a-la-place-de-lhopital-louise-michel-987009 (consulté le juin 26, 2020).

[15] Ville de Corbeil-Esonnes.fr, « L’hôpital Gilles-de-Corbeil », Corbeil-Essonnes. https://www.corbeil-essonnes.fr/tous-les-grands-projets/lhopital-gilles-de-corbeil/ (consulté le juin 26, 2020).

[16] CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien, « Pôles médicaux - Spécialités ». août 2018, Consulté le : juin 26, 2020. [En ligne]. Disponible sur : https://www.chsf.fr/wp-content/uploads/2019/02/ORGANIGRAMME-POLES-AVEC-PHOTOS.pdf.

[17] CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien, « Les chiffres clés 2017-2018 ». https://www.chsf.fr/le-groupe-hospitalier/les-chiffres-cles/ (consulté le juin 26, 2020).

[18] CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien, « EHPAD Maison d’Accueil Galignani ». https://www.chsf.fr/nos-service/geriatrie/ehpad/ (consulté le juin 26, 2020).

[19] CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien, « Infos patient ». https://www.chsf.fr/nos-service/psychiatrie/infos-patient/ (consulté le juin 26, 2020).

[20] CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien, « Médecine en milieu pénitentiaire », CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien. https://www.chsf.fr/nos-service/missions-dinteret-general/medecine-penitentiaire/ (consulté le juin 26, 2020).

[21] CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien, « Présentation des formations », CHSF - Centre Hospitalier Sud Francilien. https://www.chsf.fr/formation/instituts-de-formations/presentation-des-formations/ (consulté le juin 26, 2020).

[22] CHU de Rouen, « L’ingénierie biomédicale ». https://www.chu-rouen.fr/lingenierie-biomedicale/ (consulté le juin 26, 2020).

[23] P. ZANZOURI, « Gestion et optimisation d’un service biomédical », UTC, Rapport de stage, Certification Professionnelle ABIH, 2012. Consulté le : juin 26, 2020. [En ligne]. Disponible sur : https://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/12/stage/zanzouri/index.htm#elaboration_d_un_plan_d_equipement_.

[24] H. Delmotte, « 10 questions sur la commission médicale d’établissement », Gazette Santé Social, oct. 01, 2007. http://www.gazette-sante-social.fr/5894/10-questions-sur-la-commission-medicale-d-etablissement (consulté le juin 26, 2020).

[25] Hopitalex, « La commission médicale d’établissement (CME) », nov. 08, 2017. https://www.hopitalex.com/doc/commission-medicale-etablissement-cme.html (consulté le juin 26, 2020).

[26] CHU de Caen, « La Commission Médicale d’Etablissement (CME) ». https://www.chu-caen.fr/instances.php?onglet=role&id_instance=4 (consulté le juin 26, 2020).

[27] Bercy Infos, « Qu’est-ce qu’un marché public ? », mai 04, 2017. https://www.economie.gouv.fr/entreprises/definition-marche-public (consulté le juin 26, 2020).

[28] Boamp.fr, « Définition et principes d’un marché public », janv. 30, 2018. https://www.boamp.fr/Espace-entreprises/Comment-repondre-a-un-marche-public/Questions-de-reglementation/Avant-de-repondre-a-un-marche-public/Definition-et-principes-d-un-marche-public (consulté le juin 26, 2020).

[29] Boamp.fr, « Seuils de procédure et seuils de publicité », févr. 25, 2020. https://www.boamp.fr/Espace-entreprises/Comment-repondre-a-un-marche-public/Questions-de-reglementation/Avant-de-repondre-a-un-marche-public/Seuils-de-procedure-et-seuils-de-publicite (consulté le juin 26, 2020).

[30] Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), « Seuils de procédure et seuils de publicité des marchés publics », janv. 01, 2020. https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23371 (consulté le juin 26, 2020).

[31] Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), « Procédures de marchés publics », janv. 01, 2020. https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32049 (consulté le juin 26, 2020).

[32] Direction des Affaires Juridiques, « Les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables ». mars 30, 2016, Consulté le : juin 26, 2020. [En ligne]. Disponible sur : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/mp-negocies-sans-publicite-ni-mise-en-concurrence-2016.pdf.

[33] « Mise à disposition des documents de la consultation - DCE (R 2132-1 et s) », Code : Commande Publique. https://www.code-commande-publique.com/mise-a-disposition-des-documents-de-la-consultation/ (consulté le juin 26, 2020).

[34] Boamp.fr, « Procédures de marchés publics », juill. 19, 2016. https://www.boamp.fr/Espace-entreprises/Comment-repondre-a-un-marche-public/Questions-de-reglementation/Avant-de-repondre-a-un-marche-public/Procedures-de-marches-publics (consulté le juin 26, 2020).

[35] Marche-public.fr, « Règlement de consultation (RC) ». http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Reglement-consultation.htm (consulté le juin 26, 2020).

[36] Marche-public.fr, « CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) ». http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/CCTP.htm (consulté le juin 26, 2020).

[37] Marche-public.fr, « CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) ». http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/CCAP.htm (consulté le juin 26, 2020).

[38] Marche-public.fr, « Acte d’engagement ». http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Acte-engagement.htm (consulté le juin 26, 2020).

[39] Direction des Affaires Juridiques, « Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant ». janv. 01, 2020, Consulté le : juin 26, 2020. [En ligne]. Disponible sur : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/mp-procedure-adaptee-2020.pdf.

[40] Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), « Procédures formalisées de marchés publics », oct. 01, 2018. https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33604 (consulté le juin 26, 2020).

[41] Acheteurs-Publics.com, « Centrale d’achats - marchés publics ». http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/centrale-d-achats (consulté le juin 26, 2020).

[42] Weka.fr, « Recourir à une centrale d’achat public nationale ». https://www.weka.fr/marches-publics/dossier-pratique/optimiser-vos-achats-publics-dt85/recourir-a-une-centrale-d-achat-public-nationale-6993/ (consulté le juin 26, 2020).

[43] P. Admilia, « Zoom sur l’UGAP, la centrale d’achat des établissements publics, en 7 questions », Admilia, mars 15, 2019. https://www.admilia.fr/zoom-sur-lugap-la-centrale-dachat-des-etablissements-publics-en-7-questions/ (consulté le juin 26, 2020).

[44] T. Rouveyran et A. Stratula, « Quels organismes peuvent être qualifiés de centrale d’achat ? », Contrats Publics, no 149, déc. 2014.

[45] UGAP, « Les chiffres clés », févr. 25, 2020. https://www.ugap.fr/nous-connaitre/les-chiffres-cles_4483182.html (consulté le juin 26, 2020).

[46] UGAP, « Nous connaître ». https://www.ugap.fr/nous-connaitre_4458054.html (consulté le mai 06, 2020).

[47] RESAH, « Centrale d’achat ». http://www.resah.fr/0/2/85 (consulté le juin 26, 2020).

[48] UniHA, « UniHA en quelques mots », UniHA. https://www.uniha.org/uniha-en-quelques-mots/ (consulté le juin 26, 2020).

[49] UniHA, « 16 familles d’achat », UniHA. https://www.uniha.org/16-familles-dachat/ (consulté le juin 26, 2020).

[50] DREES, « Les dépenses de santé en 2018 ». 2019, Consulté le : juin 26, 2020. [En ligne]. Disponible sur : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns2019.pdf.

[51] DREES, « Les conditions de travail à l’hôpital ». 2016, Consulté le : juin 26, 2020. [En ligne]. Disponible sur : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche17-3.pdf.

[52] Fresenius Kabi France, « ProNeo ». https://www.fresenius-kabi.com/fr/produits/proneo (consulté le juin 26, 2020).

[53] PharmaGDD, « Pompe à nutrition, tubulure et sonde pour alimentation entérale ». https://www.pharma-gdd.com/fr/pompe-a-nutrition-html (consulté le juin 26, 2020).

[54] Drexco Médical, « Aspirateur de mucosité », Drexco Médical. https://www.drexcomedical.fr/390-covid19?p=2 (consulté le juin 26, 2020).

[55] L. Duchoud et R. Maire, « Le video Head Impulse Test dans la prise en charge du patient vertigineux », Revue Médicale Suisse, 2017. https://www.revmed.ch/RMS/2017/RMS-N-577/Le-video-Head-Impulse-Test-dans-la-prise-en-charge-du-patient-vertigineux (consulté le juin 26, 2020).

[56] Collège des Enseignants de Neurologie, « Syndrome vestibulaire », Collège des Enseignants de Neurologie, nov. 22, 2016. https://www.cen-neurologie.fr/premier-cycle/s%C3%A9miologie-analytique/syndrome-myogene-myopathique/syndrome-myogene-myopathique-12 (consulté le juin 26, 2020).

Annexes